ギャラリーディレクター)

再評価のヒント

ニュージャージー・シティ大学教授であり、同校のギャラリーディレクターも務める由本みどりさんは、1960年代の前衛の女性アーティストの研究中に林三從(はやしみより)という存在に出合いました。その後、女性美術研究の第一人者・小勝禮子さんの企画「前衛の女性 1950-1975」展(2005/栃木県立美術館)のフルクサス部門のキュレーションを手がけ、『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』には論文「林三從のBOXを巡る考察」を寄稿。近年では、一部のコレクターや研究者の間で林三從を再評価する動きもあると教えてくれた由本さんに、林三從が当時のアートシーンでどのような立ち位置にあったのか、なぜ今海外で関心を持たれているのかを中心に、オンラインでお話を伺いました。

前衛の女性アーティストを研究する中での出合い

林三從の存在を知ったのは、アメリカの大学院で博士論文を執筆していた2002年頃のこと。日本を代表するフルクサス*の女性作家の研究をしていた際、そのうちの一人、塩見允枝子*さんへの取材で初めてその名前を知りました。同時期に行った取材や文献調査でも、彼女に関する情報と出合うことが続き、少しずつ気になる存在になっていったんです。

*フルクサス:1960年代にニューヨークを中心に広まった前衛美術運動。美術家、作曲家、詩人、デザイナーなどのさまざまなジャンルのアーティストが集い、日常と芸術表現の境目が溶け合うような「行為」「イヴェント」を表現形式とした。

*塩見允枝子:現代音楽家。東京藝術大学在学中に、小杉武久らと「グループ・音楽」を結成。1964年に渡米し、フルクサスの活動に参加。イヴェント、インターメディア、パフォーマンス、作曲など多様な活動を行っている。林三從と同じ岡山出身で、公私共に交流があった。

さらに同年、あるシンポジウムでその論文を発表したことがきっかけとなり、当時、栃木県立美術館の学芸員として活躍していた小勝禮子さんとご縁ができました。小勝さんは、戦前から戦後までの日本の女性アーティストの発掘と再評価に努めてきた、日本の女性美術史を語る上では欠かせない研究者の一人です。

そんな小勝さんから「今準備中の企画展に関する調査・研究を手伝ってほしい」とお誘いいただき、お手伝いすることになったのが「前衛の女性 1950-1975」(2005/栃木県立美術館)という企画展です。本展で取り扱ったのは、戦後日本の前衛の女性アーティスト46人。その中の一人として林三從の名前もあり、それをきっかけに、本格的に彼女のリサーチに乗り出すことになりました。

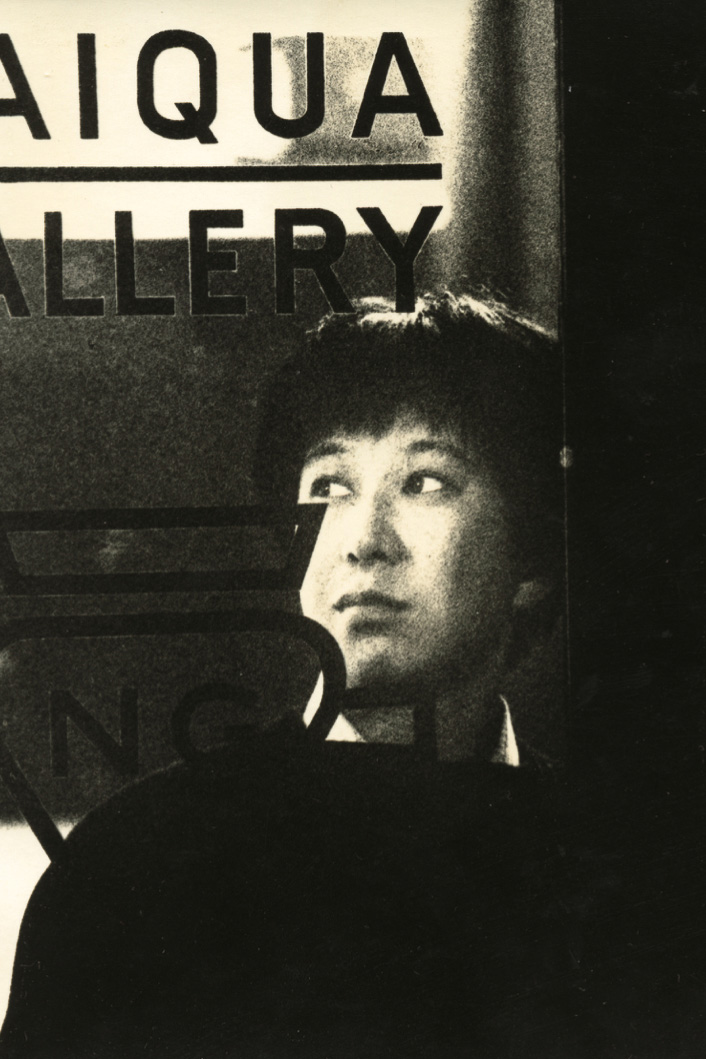

林三從/1964年、内科画廊にて(撮影:森永純)

林三從/1964年、内科画廊にて(撮影:森永純)

激動の戦後日本を駆け抜けた、前衛の女性アーティストの一人として

「前衛の女性 1950-1975」は、小勝さんが日本の女性アーティストの再評価を求めて企画した展覧会で、「揺れる女/揺らぐイメージ フェミニズムの誕生から現代まで」(1997)、「奔る女たち 女性画家の戦前・戦後 1930-1950年代」(2001)など、栃木県立美術館で開催した日本の女性アーティストを集成した企画展の最終章ともいえるものでした。

本展は、小勝さんのこのようなあいさつから始まります。

戦後復興から高度成長へ向かう時代の中で、多くの女性アーティストたちは一時的に注目を浴びても、結局は運動の中心にいた男性アーティストの陰に隠されてしまい、充分な評価を得られなかった人が多いのではないでしょうか。そうした評価は、どのような基準でなされて来たのかを、今あらためて問い直す必要があるのではないでしょうか。

引用元:図録『前衛の女性 1950-1975』(2005/栃木県立美術館)

戦後、日本ではアーティストの数も表現のジャンルも一気に拡大し、女性アーティストの表現の場も徐々に増えつつありました。しかし、1950〜1975年当時は、男性アーティストや日本画などの伝統的な芸術に携わるアーティストと比較すると、女性アーティスト──特に前衛の女性アーティストが評価される場は依然として少なく、批評家に取り上げられることも稀でした。「前衛の女性 1950-1975」展では、そうした女性アーティストを取り巻く美術界の問題を見つめ直し、歴史の影に隠され、表舞台で語られてこなかった彼女たちの活動に光をあて、再評価することが試みられました。

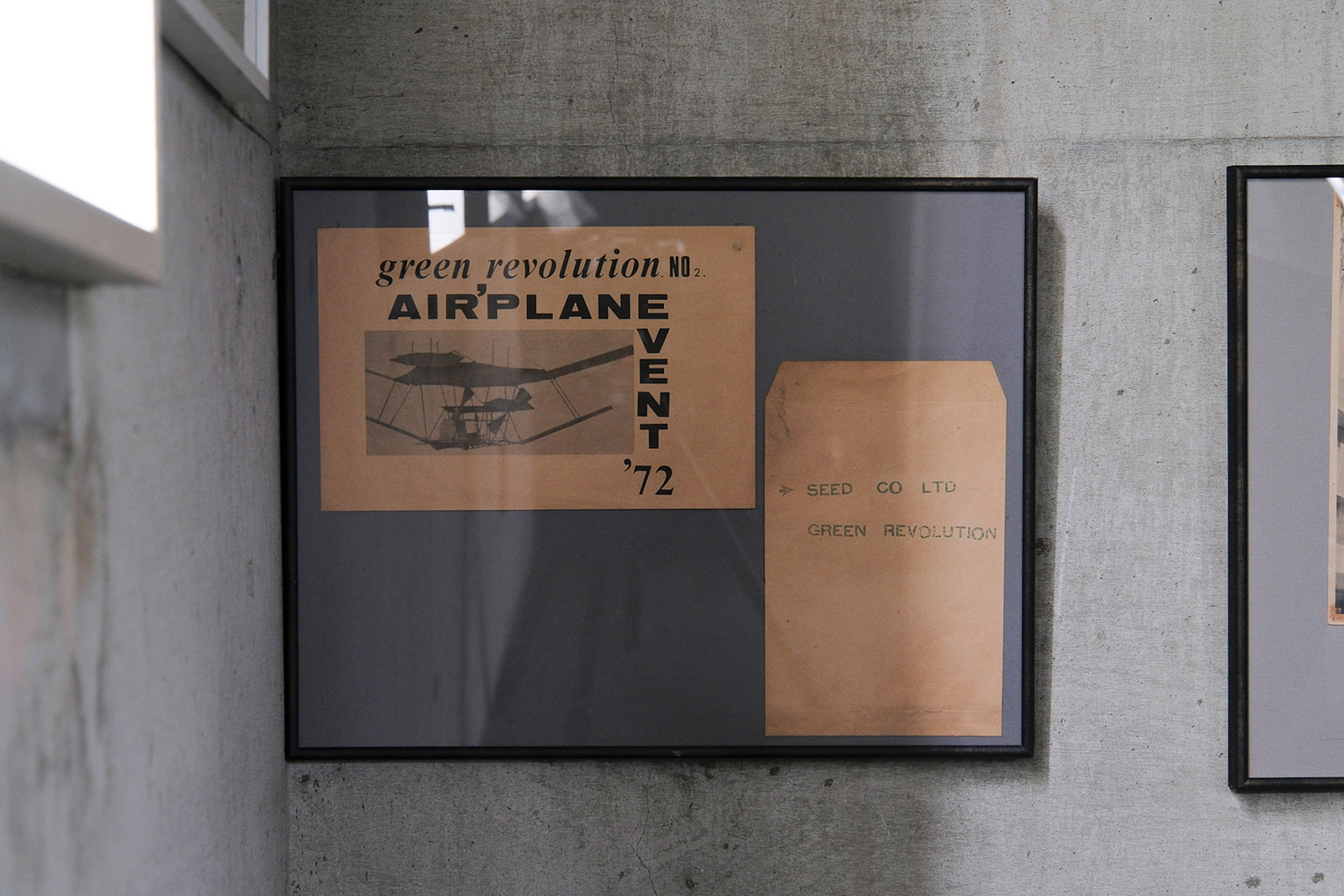

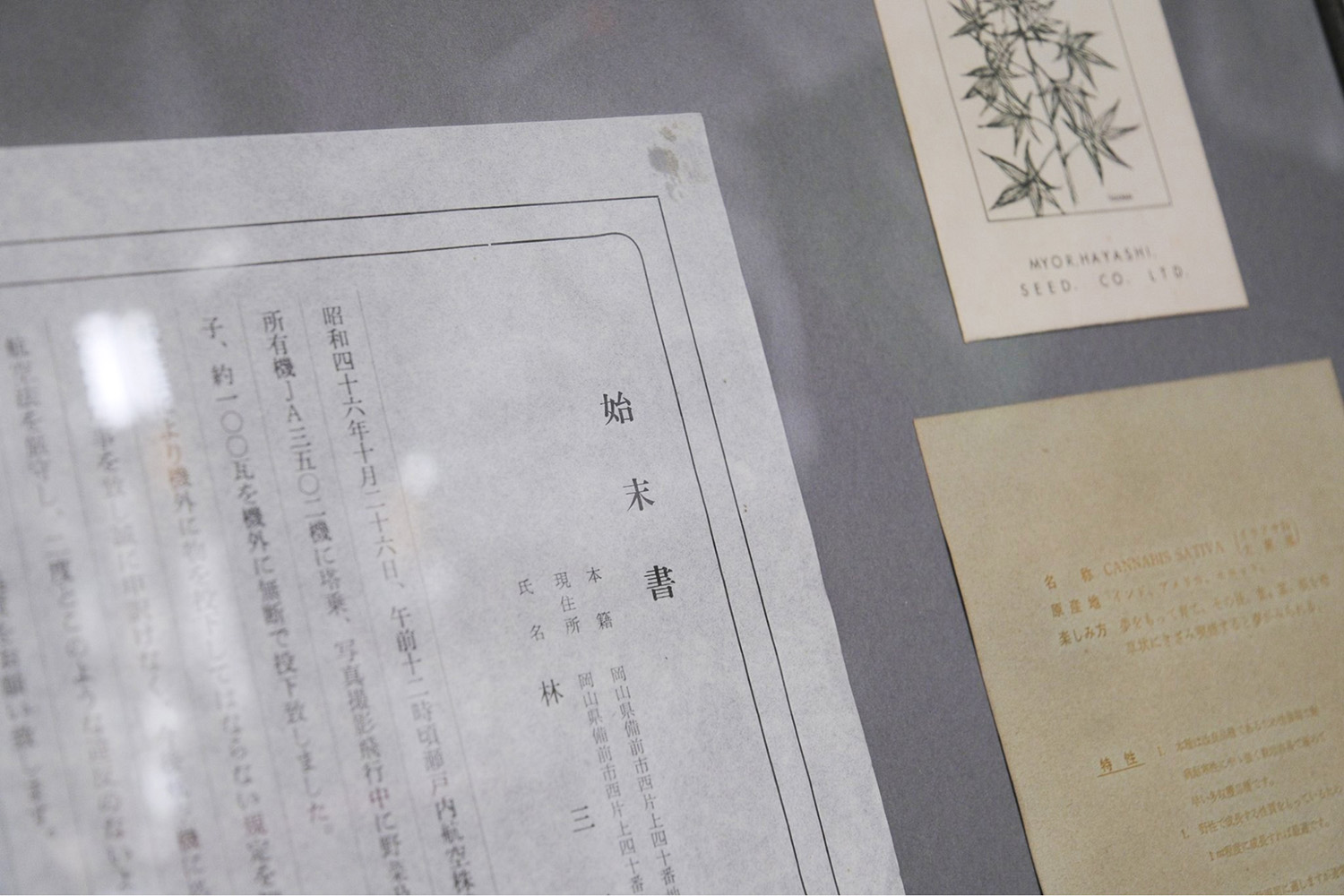

林三從の作品としては、岡山青年美術家集団のグループ展で披露したパフォーマンスや、1960年代に連続して発表した「BOX」シリーズ、1970年代に発表したパフォーマンス《EVENT We’re goin into...》(1971)、メール・アート《GREEN REVOLUTION》(1971-1972)などが紹介されました。彼女は地方都市・備前市に在住しながらも、頻繁に上京して同時代のアーティストと交流を広げ、そこで吸収したものをベースに、国内でもいち早くコンセプチュアルな作品を展開していました。本展ではそのことに注目し、彼女の前衛性が際立つ作品が取り上げられたんです。

《GREEN REVOLUTION》では、マリファナをほのめかす種を岡山上空から小型飛行機で播き、その結果書くこととなった始末書や種の成長記録などをまとめ、メール・アートとして送った

《GREEN REVOLUTION》では、マリファナをほのめかす種を岡山上空から小型飛行機で播き、その結果書くこととなった始末書や種の成長記録などをまとめ、メール・アートとして送った

さらに、本展の図録では、小勝さんの論文でこのように語られています。

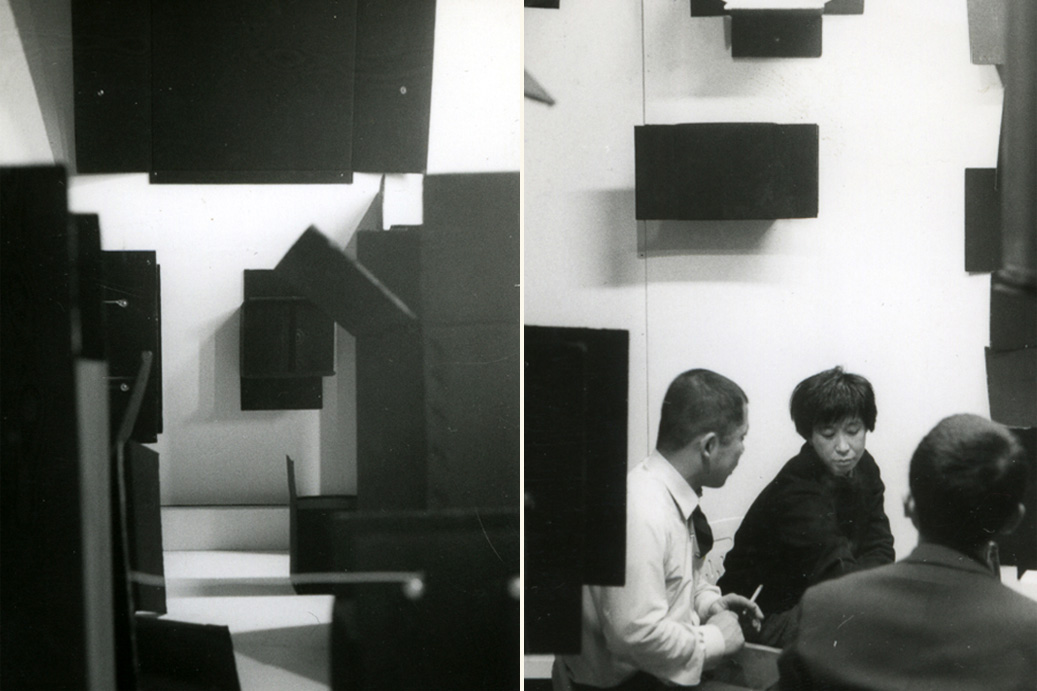

1965年3月(中略)椿近代画廊で、「Big Fight」展が開催されるが、ここに新顔として参加するのが林三從である。林は1964年にすでに2回の個展を東京で開催していて、そのうち12月の内科画廊の個展が、「大小さまざまなボール箱をすべて真黒に塗り、画廊の床や壁に配置しただけで、虚の生活空間ともいうべきもののひろがりを暗示していた」と評され、『美術ジャーナル』にも作家の言葉が掲載されるなど、注目される新人だった。

引用元:小勝禮子「戦後の『前衛』芸術運動と女性アーティスト 1950-60年代」/図録『前衛の女性 1950-1975』(2005/栃木県立美術館)

この時代は全国で前衛美術運動が広がり、既存の枠組みを打ち壊すような実験的表現を行う作家が次々に現れました。彼らが東京で開催したグループ展「Big Fight」は美術界でも話題となり、そこに岡山から飛び込んだ林三從にも注目が集まりました。しかし、彼女が東京で活動した期間はごくわずか。作品の特性上、形として残ることもなかったため、残念ながら批評家やメディアが取り上げることは、その後ほとんどありませんでした。

林三從のことを考察するのであれば、当時の女性アーティストが置かれた環境に加え、地方と東京の隔たりについても考慮する必要があるでしょう。当時、批評家やメディアが取り上げたのは都市部のほんの一部の情報のみで、彼らの認知が及ばなかった地方のアーティストの存在は忘却され、作品の価値を語られる機会に恵まれなかったのです。岡山に拠点を置いた林三從や、福岡の前衛美術集団〈九州派〉に属して活躍した田部光子もその一人です。彼女たちは、本来ならもっと注目されるべきアーティストだったはずです。そう思って、2006年にアメリカの学術雑誌『Woman’s Art Journal』で「前衛の女性 1950-1975」展のことを報告する機会を得た際には、この二人について少し掘り下げ、英語圏に向けて紹介することにしました。

オブジェを超えて、いち早くインスタレーションの世界へ

「前衛の女性 1950-1975」の展示を終えてもう少し研究の機会があればと考えていた頃、彼女の作品とアーティストとしての活動を網羅した一冊『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』の編さんを行っていた小坂真夕さんから連絡を受け、林三從についての論文を寄稿することとなりました。ただ、約40年におよぶ彼女の芸術活動は非常に多面的で、その全てを網羅的に紹介するのはどうしても難しい。そこで、彼女の表現が「オブジェ」から「インスタレーション」へと発展した1960年代の作品「BOX」シリーズについて、美術史的考察を加えて論じることにしました。

「BOX-MAKER 林三從作品展」(1964/東京・内科画廊)。林三從のインスタレーション的な表現がここから始まった(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

「BOX-MAKER 林三從作品展」(1964/東京・内科画廊)。林三從のインスタレーション的な表現がここから始まった(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

「BOX」は、林三從にとってターニングポイントとなる作品でした。それまでの彼女の表現は、絵画やオブジェの域を出ない部分がありましたが、1964年に東京・内科画廊で開催した個展「BOX-MAKER 林三從作品展」ではその域を脱して、とても実験的で新しい表現に辿り着きました。黒い段ボール箱でできたBOXが画廊の空間内にぎっしりとひしめき合い、まるで生物のような存在感と、異様なまでのエネルギーを発していました。観客を四方八方から取り囲み、作品と観客との間に相互作用を生み出したこの作品は、インスタレーションといえる作品であり、まだ美術界にその言葉が存在しなかった頃にそこに到達した、先駆的な表現でした。

林三從が「BOX」を発表したのと同じ頃、国内外の他のアーティストも「箱」をモチーフとした作品を発表していたので、この論文ではそうした作品との比較を交え、掘り下げていくことにしました。林三從とも実際に交流のあった松澤宥と塩見允枝子を比較対象とし、それぞれの作家が箱を何の象徴と捉えていたか、箱を介して観客とどのような身体的・心理的関係を結ぼうとしていたか、その後どのように哲学的思考を発展させていったのかを、読み解いていきました。この論文の執筆を通じて、林三從の「BOX」制作時の思考の軌跡や哲学性の深さを知り、非常に洗練されたコンセプトを表現できる、才能ある作家であると改めて認識することができました。

最先端のアートを浴び、洗練されたコンセプチュアルアートへ

その後、彼女は《EVENT We're goin into...》や《GREEN REVOLUTION》のような、さまざまな思考を凝縮したコンセプチュアルな作品を、日本でもいち早く発表するようになります。そして、今では日本各地で盛んとなった地域芸術祭的な「備前アートイヴェント*」にも1980年代で早々に辿り着き、「BOX」で掴んだ観客との相互作用を生む手法を存分に発揮していました。このような先駆性も評価されるべきポイントではないでしょうか。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

日本の地域芸術祭の先駆けともいえる備前アートイヴェントの様子

日本の地域芸術祭の先駆けともいえる備前アートイヴェントの様子

このような発展を遂げたのは、東京で個展やグループ展を重ねる中で出会った、同時代のアーティストたちの影響も大きいと思います。林三從が頻繁に上京していた1960年代は、東京のアートシーンにおいても特筆すべき、前衛のアーティストが交錯した時期でした。彼女の内科画廊での個展があった1964年は、ハイレッド・センターによる《シェルター計画*》で幕を開け、日本に帰国していたオノ・ヨーコが《カット・ピース*》を上演。それには林三從も参加しており、オノ・ヨーコが着ていた黒いドレスを鋏で切り取った切れ端が、林三從の手元に保存されていました。

*シェルター計画:高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之が結成した前衛美術家集団「ハイレッド・センター」が帝国ホテルで行ったイヴェント。招待した来場者に徹底した身体測定を行い、カルテにして展示する大規模な企画を行った。

*カット・ピース:オノ・ヨーコの初期の代表作。舞台に座ったアーティストの衣装を観客が鋏で切り取っていくパフォーマンス作品。

林三從がオノ・ヨーコ《カット・ピース》に参加した時に切り取ったドレスの切れ端。由本さんがキュレーションを手がけた「Out of Bounds: Japanese Women Artists in Fluxus」展(2023/ニューヨーク ジャパン・ソサエティー)より(写真提供:由本みどり)

林三從がオノ・ヨーコ《カット・ピース》に参加した時に切り取ったドレスの切れ端。由本さんがキュレーションを手がけた「Out of Bounds: Japanese Women Artists in Fluxus」展(2023/ニューヨーク ジャパン・ソサエティー)より(写真提供:由本みどり)

翌年には、冒頭でも少し触れた日本を代表するフルクサスの作家・塩見允枝子が参加した《FLUX WEEK》が行われるなど、美術史にも残る前衛的な作品の発表が相次いで行われました。そのような時期に、林三從も頻繁に上京し、多くのイヴェントに参加していたのです。

同時代を生きる前衛のアーティストや、海外にも進出したフルクサスの女性アーティストとの交流を深めたこの時期は、林三從にとって、最先端のアートのシャワーを浴びるような日々だったといえるでしょう。「BOX」以降オブジェの制作から身を引き、インタラクティブな指向性の強い作品に向かっていったのも、この時期の影響が大きいと思います。

日本のコンセプチュアルアーティストとして、海外で静かに高まる評価

今、彼女の作品や活動を再評価するとしたら、海外の美術館やコレクターの動きにも目を配ってみてはいかがでしょうか。日本のコンセプチュアルアートに対する海外での評価は年々高まりつつあり、オノ・ヨーコや松澤宥などの作品を、世界の美術館が収集し始めています。たとえば、ニューヨーク近代美術館には松澤宥の作品が100点以上所蔵されているんですよ。こうした流れが生まれたのは、1999年にニューヨークで開催された「グローバル・コンセプチュアリズム」展(クイーンズ美術館)の日本部門のキュレーションを担当した富井玲子さんの貢献が大きいと思います。

この流れの中で、林三從も日本指折りのコンセプチュアルアーティストの一人だと評価するアートコレクターも現れています。その一例として、アメリカ在住のアートコレクターのコメントをご紹介しますね。

日本のコンセプチュアルアートの歴史において、林三從の作品は重要だと考えています。林三從は、美術、音楽、パフォーマンスなどのアートに関わる領域だけでなく、政治や文化など幅広い領域に関心を持ち、異なる領域の物事を融合させ、独自の表現を展開させました。戦後日本のコンセプチュアルアーティストの一人として、彼女はもっと広く知られるべきでしょう。

── マイケル・ロー(アートコレクター/アメリカ在住)

彼は日本のコンセプチュアルアートに関心があり、特に、重要な作品を残しながら、まだ一般的には知られていない作家の作品を求めていました。そこで林三從を紹介したところ、コメントのように興味を持たれたようです。また、先日もイギリスの若い研究者から「日本の前衛美術を研究していて、林三從のことを知りたい」という連絡がありました。少しずつではありますが、このように海外からの関心が高まるにつれて、林三從というアーティストの評価が国内でも見直される可能性は大いにあるのではないでしょうか。

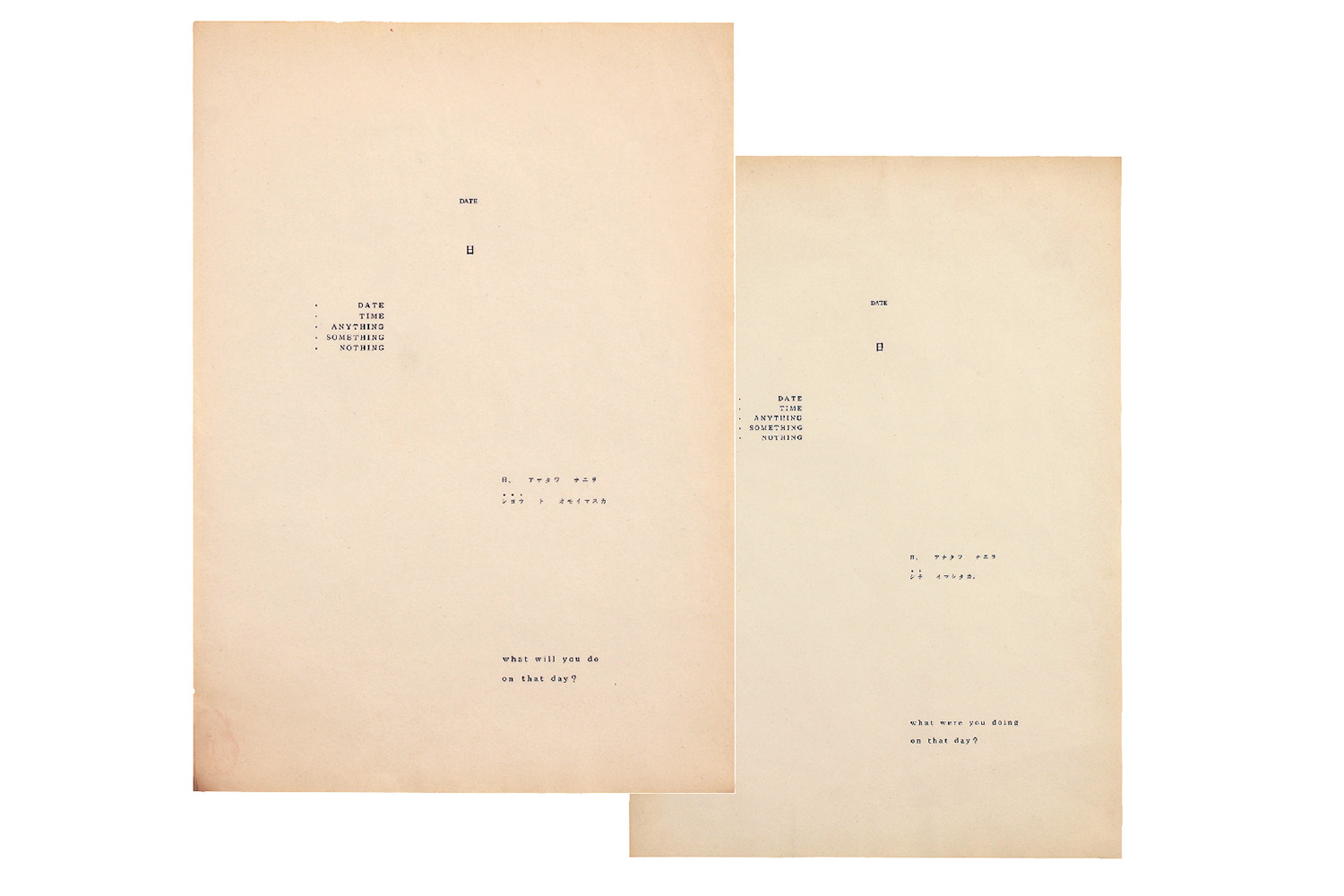

林三從のメール・アート《DATE》(1972)

林三從のメール・アート《DATE》(1972)

時代は大きく変化し、女性アーティストも、さまざまな理由で抑圧されてきた人々も、社会に対して声を上げ、存在を示すことができるようになりつつあります。また、情報技術の発展によって、地方のアーティストにもスポットが当たるようになりました。さらに、これまでの日本人アーティストやキュレーターの海外での活躍によって、日本のアートシーンへの海外からの注目も高まりつつあります。

林三從や戦後日本の女性アーティストたちの活動を2025年の現代の視点で振り返ったら、まだまだ新しい発見や再評価のポイントがあるかもしれません。「前衛の女性 1950-1975」展の開催から20年。私自身も、これまでを振り返りながら、この先の日本の女性アーティストについて、今一度じっくりと考察を深めたいと考えているところです。

協力:小勝禮子

取材・執筆:南裕子

編集:小林繭子

※記事の内容は、掲載時点のものです

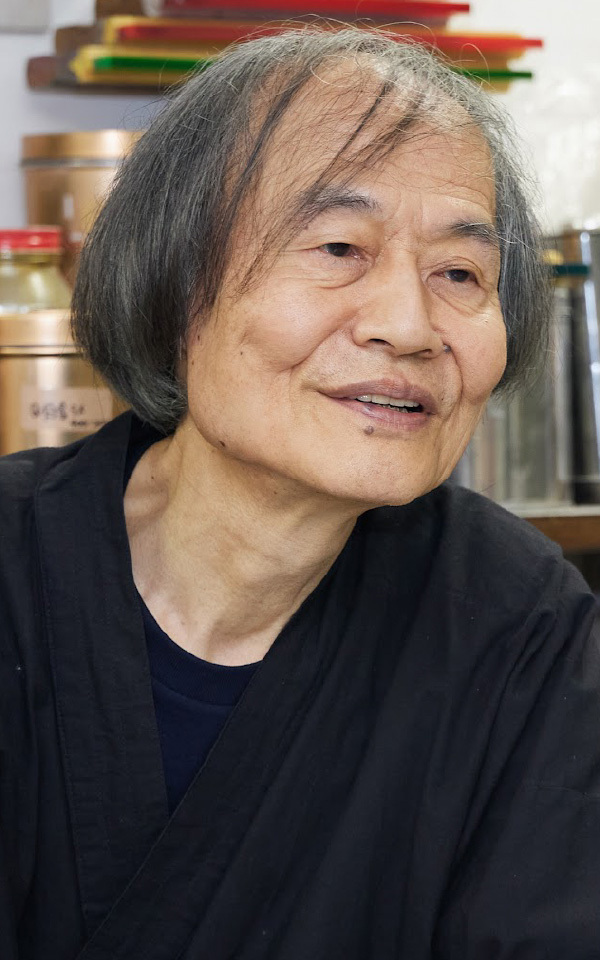

由本みどり/Midori Yoshimoto

ニュージャージー・シティ大学教授、ギャラリーディレクター。大学卒業後に渡米し、2002年ニュージャージー州立ラトガース大学で美術史博士課程修了。2005年に博士号論文に基づく『Into Performance: Japanese Women Artists In New York』を出版。小勝禮子企画の「前衛の女性 1950-1975」展(2005/栃木県立美術館)では、フルクサス部門のキュレーションを担当。『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』には、論文「林三從のBOXをめぐる考察」が収録されている。