想像を超える景色

─備前アートイヴェント・

クルーたちの言葉─

1987年〜1997年の11年にわたり、岡山県備前市で開催された「備前アートイヴェント」。林三從(はやしみより)がプロデューサーとなり、当時人口4.5万人の地方都市に国内外の前衛アーティストを招き、地元の人々と共に一年に一日限りの<場>をつくり上げました。

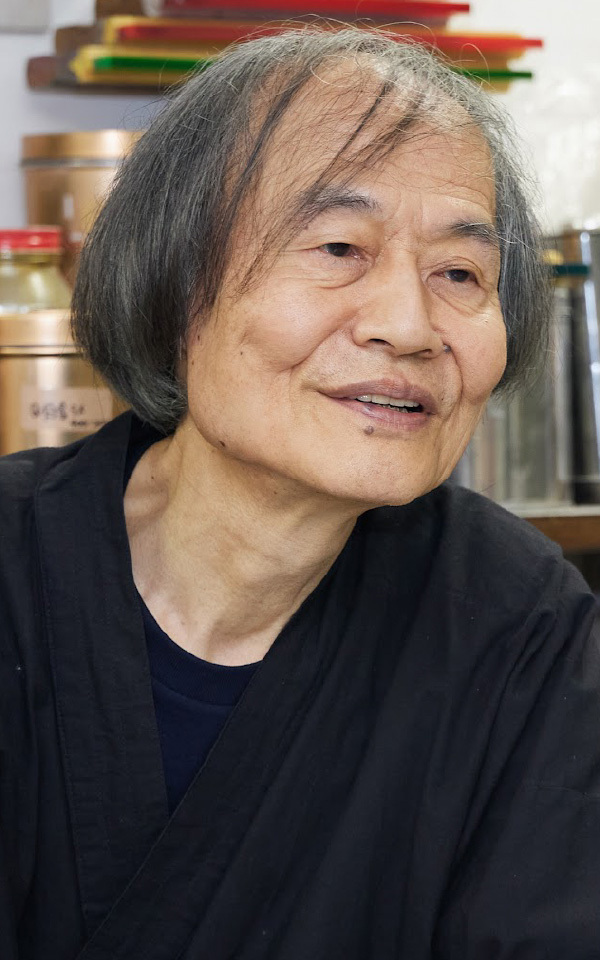

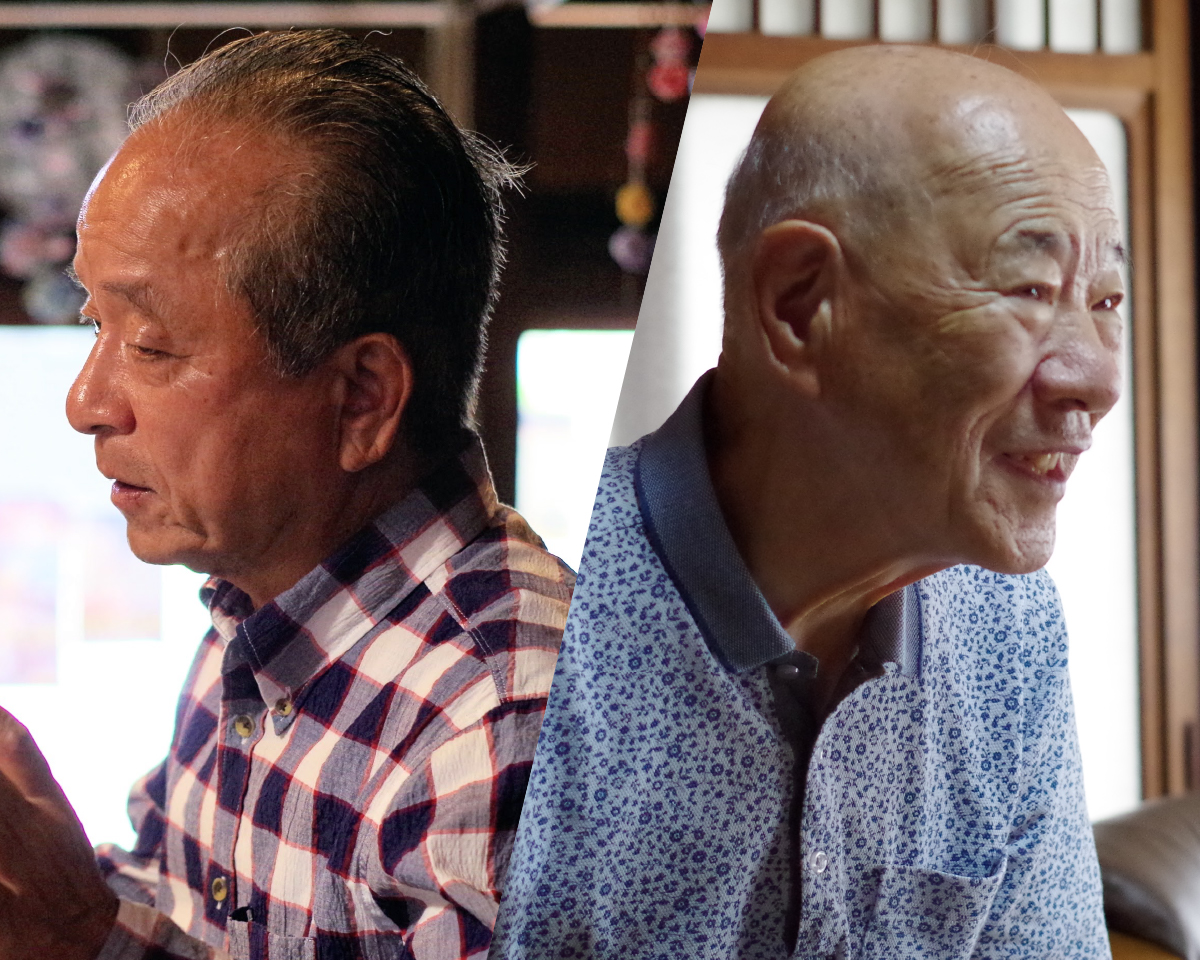

そこに、「クルー」と呼ばれる運営ボランティアの一員として参加していたのが、備前市在住の大谷律子さん、延本安子さん。備前アートイヴェントでは一体どんな出来事が生まれたのか、そして、林三從が地域に残したものは何だったのか、それぞれにお話を伺いました。

備前アートイヴェントの「クルー」とは?

私が備前アートイヴェントに初めて「クルー」として参加したのは、3回目の1989年のことです。当時、自分で会社を経営していたため、「備前アートイヴェント」の事務局だった備前商工会議所にはよくお世話になっていて、そのご縁から参加するようになりました。

でも、三從さんのことはずっと前から知っていましたよ。なんせ同じ備前で生まれ育った同世代の人間ですから。父も三從さんとは飲み友達で、絵画や書道を嗜んでいたから、自分で作った竹筆が岡山県の物産展で取り扱われた時には、「こういうもんでも、絵が描けるじゃろ」と三從さんに贈っていました。三從さんは、私の夫とも釣り友達でね。絵描きとは絵の話、釣り人とは釣りの話と、いろんな人と会話できる引き出しを持つ方でした。

さて、今日は、備前アートイヴェントの話でしたね。備前アートイヴェントのクルーというのは、運営を支えるボランティアたちのことです。会場設営、来場者の誘導、宣伝や集客のサポートなどさまざまな役割があり、三從さんが主宰していた美術教室の保護者や、備前・岡山・倉敷などから集まった人たちが、毎年70人ほど参加していました。

いろいろな役割があった中で、私がメインで担当していたのはお弁当係。会場にはアーティストや技術スタッフに加え、約70人のクルーがいて、一日中目まぐるしく動いていると、食事の確保も一苦労でした。そんな彼らのサポートに一役買っていたのが、お弁当だったんです。初開催の年には、地元の婦人会が近くで獲れたアナゴのお寿司を振る舞い大好評だったそうで、それが今でも話題に上がるほど。私が初参加した年も、会場の一角にU字溝を置いてアナゴを焼いてお弁当にしていました。

アーティストのパフォーマンスのお手伝いをすることもありました。書道家のパフォーマンスのために巨大なキャンバスのようなセットを作ったり、クルーのTシャツに一枚一枚筆文字を入れる際には、段ボールの下敷きを中に入れていき、大量かつスムーズに仕上げられるように準備したりね。1991年には、大きな炎が上がる中でのパフォーマンスのためにたいまつを何本も作ったのですが、その上演風景は今でも強烈に印象に残っています。

備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」でのPBCのパフォーマンス

備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」でのPBCのパフォーマンス

開催に向けて準備を進め、いよいよ明日が本番という日には、三從さんと事務局が必ず懇親会や前夜祭を企画してくれました。クルーもアーティストも一緒に集まって食事をしたり、翌日のパフォーマンスと絡めた余興を楽しんだりしてね。その日は、ほとんどのアーティストが三從さんの家や、三從さんが活動拠点にしていた「ホワイトノイズ(現・ホワイトノイズ 林三從ミュージアム)」に泊まって、翌日の本番を迎えていました。

自分たちの想像を超える景色と出会える場

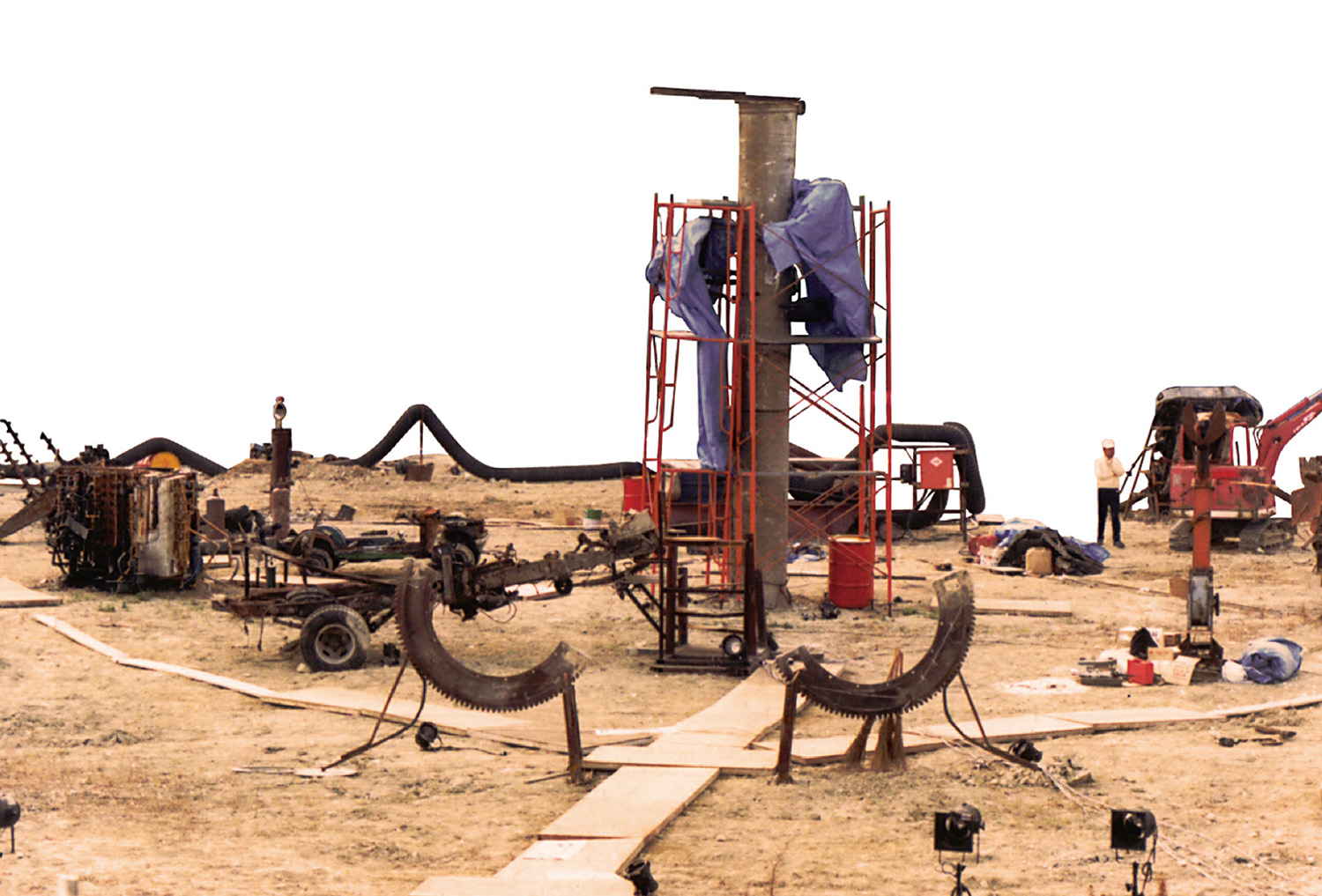

9年間のクルー経験の中で最も記憶に残っているのは、初参加した1989年の会場風景です。テーマは、「マン・マシーン(人間と機械)」。海沿いにあった、荒野のような2千坪もの土地を金属スクラップでできた巨大なオブジェや機械で埋め尽くし、一日限りのアヴァンギャルドで壮大な舞台を作ったんです。

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」の準備風景。2千坪の敷地を金属スクラップや機械のオブジェで埋め尽くした

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」の準備風景。2千坪の敷地を金属スクラップや機械のオブジェで埋め尽くした

制作に使った金属スクラップは、市内の鉄鋼会社から提供してもらいました。貰い受けに行ったのは、真夏の蒸し暑い日のこと。ビデオカメラを扱うことができたので、私も記録係として大きな機材を肩に担いで同行することになりました。工場の方が「ここにあるものならどれでも好きなのを持って行っていいよ」と言ってくれて、大量のスクラップをクレーンでトラックに積み込み、会場まで運搬しました。スクラップといっても、ちょっとやそっとのものじゃないんです。中には、工場の煙突や壊れた自動車、粉砕加工用の巨大な機械もあり、こんな素材を一体どうやって使うのかしらと不思議でした。

運搬に使った重機は、三從さんが親戚の建設会社からお借りしたもの。制作に関わる協力依頼や人の手配は、ほとんど三從さんが主導となって進んでいました。運搬した金属を溶接してオブジェを作る作業は、地元の片上高校窯業科に手伝ってもらってね。三從さんもこの日のために溶接の資格を取り、炎天下、みんなと一緒に作業していました。

機械やスクラップを溶接する準備風景

機械やスクラップを溶接する準備風景

できあがった舞台は、もう壮大!2千坪もの会場のそこかしこに巨大な鉄のオブジェが立ち並び、時に機械のエンジン音が唸りを上げ、白塗りの舞踏家を乗せた廃車のオブジェが走り抜けていく。さらに夜になると、ステージ上にほとんど裸体のパフォーマーが登場したり、大きな歯車の上で踊り出したり!規模も、内容も、当時の備前の人からするとびっくり仰天するものばかり。そんな表現を見たことがある人なんて、ほとんどいませんでしたからね。こんな舞台を自分たちの手で作り上げたなんて、今考えても信じられません。備前アートイヴェントは、自分たちの想像を超える景色を見せてくれる場だった──そんなふうに思います。

特設ステージ上で披露された舞踏。手前は、備前市三石の鉱山で使われていた石を削る歯車

特設ステージ上で披露された舞踏。手前は、備前市三石の鉱山で使われていた石を削る歯車

その後も備前アートイヴェントでは、さまざまな作品が展開されました。

1991年の「風土・風水と資源」では、音の風景と言うんでしょうか、どこからか「コーン、コーン」と石を彫る音が聞こえ続けていたのを覚えています。これは彫刻家の寺田武弘さんによるもので、海の向こうにある波止場で寺田さんが石を彫る音が、海を渡り私たちの所にも届くという作品だったんです。

1993年の「音によるカミロギ・システム」では、現代音楽家の藤枝守さんが、片上の神様の音を集めるというインスタレーションを発表してくれました。大人も子どもも、その装置であるダクトの周りに集まって、神様が鳴らす不思議な音に耳を傾けてね。

そんな私たちの想像を超える景色が、毎年次々と備前で作り出されていたんです。言葉にすることはありませんでしたが、三從さんは同時期の他の芸術祭も意識して、「ここでしか作れないものを作ってやろう」という意志を持っていたことが、私たちにも自然と伝わってきました。

備前アートイヴェント1993「音によるカミロギ・システム」

備前アートイヴェント1993「音によるカミロギ・システム」

アートの力を感じて、対話型鑑賞ボランティアにも

三從さんが亡くなってから、随分時間が経ちましたね。私は会社経営から離れ、県内のいろいろなボランティア活動に参加するようになりました。会社を経営していた頃にたくさんの方からいただいたご恩を、社会に向けてお返ししたいという思いから始めたことです。

アートに関するボランティアにも参加しましたよ。岡山県立美術館の対話型鑑賞ボランティアは、その一つです。来館者や子どもたちと一緒に美術館を巡り、お互いの感じたことや考えたことを話しながら、多角的な視点でアートを楽しんでもらうためのガイド役です。絵を描くことも見ることも好きだったから、とても楽しくやらせていただきました。実は私も、三從さんから絵を習っていた時期があるんです。

対話型鑑賞ボランティアへの応募の理由はいろいろあったけど、やっぱり一番はアートの力や可能性に気づいたことですね。小学校の教員だった兄が不登校の生徒のために版画を教えていたことがあるのですが、その子がどんどん変わって、学校にも行くようになったのを見て、「アートの力はすごい!」と改めて感じるようになったんです。そして、備前アートイヴェントの影響が大きかったことは言うまでもありません。あの場で受けた衝撃や、想像を超える景色を自分たちで作り出した経験は、今思い返してもかけがえのないものです。

対話型鑑賞のボランティアはもう卒業してしまいましたが、今も美術館の広報物配布のお手伝いには関わっているし、自分であちこちの美術館に出かけて楽しんだりもしています。私とアートとの繋がりは、きっとこれからも続いていくと思いますよ。

ホワイトノイズの裏手に残る、林三從が過ごしたレンガ造りの建物にて

ホワイトノイズの裏手に残る、林三從が過ごしたレンガ造りの建物にて

「やっちゃんよお!商工会の会議室に来てくれぇ」

私が備前アートイヴェントにクルーとして参加し始めたのは1991年、開催5年目のことです。子どもたちが会場演出に参加するのをサポートしたり、来場者向けにマイクでアナウンスをしたりしていました。

参加のきっかけは、自分の子ども二人が三從先生の「林美術教室」に通っていたこと。でも、先生とはそのずっと前から親交があって……。私も中学生の時に絵を習っていたんですよ。当時の先生の印象は、近所に住んでいるカッコいいおばちゃん(笑)!ヨウジヤマモトなどの黒い服を着こなす姿が、印象的でした。

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」での林三從の後ろ姿(写真右)

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」での林三從の後ろ姿(写真右)

毎年、夏頃になると「そろそろ今年も準備が始まるぞ」と片上商店街のみんながざわざわしはじめるんです(笑)。そして、しばらくすると先生が声を掛けにやってきます。「やっちゃん(延本さん)よぉ!この日に商工会の会議室に来てくれぇ!」ってね。

備前商工会議所の会議室に人が集まると、先生がホワイトボードに会場の完成予定図を描き、その年の企画の全容や、私たち美術教室の保護者に何をしてほしいのかを、具体的に説明してくれました。どんなアーティストが来るのかやコンセプトの由来など、踏み込んだ内容までは説明しなかったかな。私としては、毎年わくわくしながら、当日にびっくり箱を開けるような感覚。先生の頭の中にあった完成図が、本番当日にいっぺんに明らかになるような感じでした。

見たことがないものを、とにかく感じて、楽しんで

初開催の年は、「三從さんがでぇれぇことしよる(岡山弁で「大変なことをしているぞ」の意)」と地元で噂になりました。それから「一体何をしよるんじゃろうか?(「何をしているんだろうか」の意)」とも。

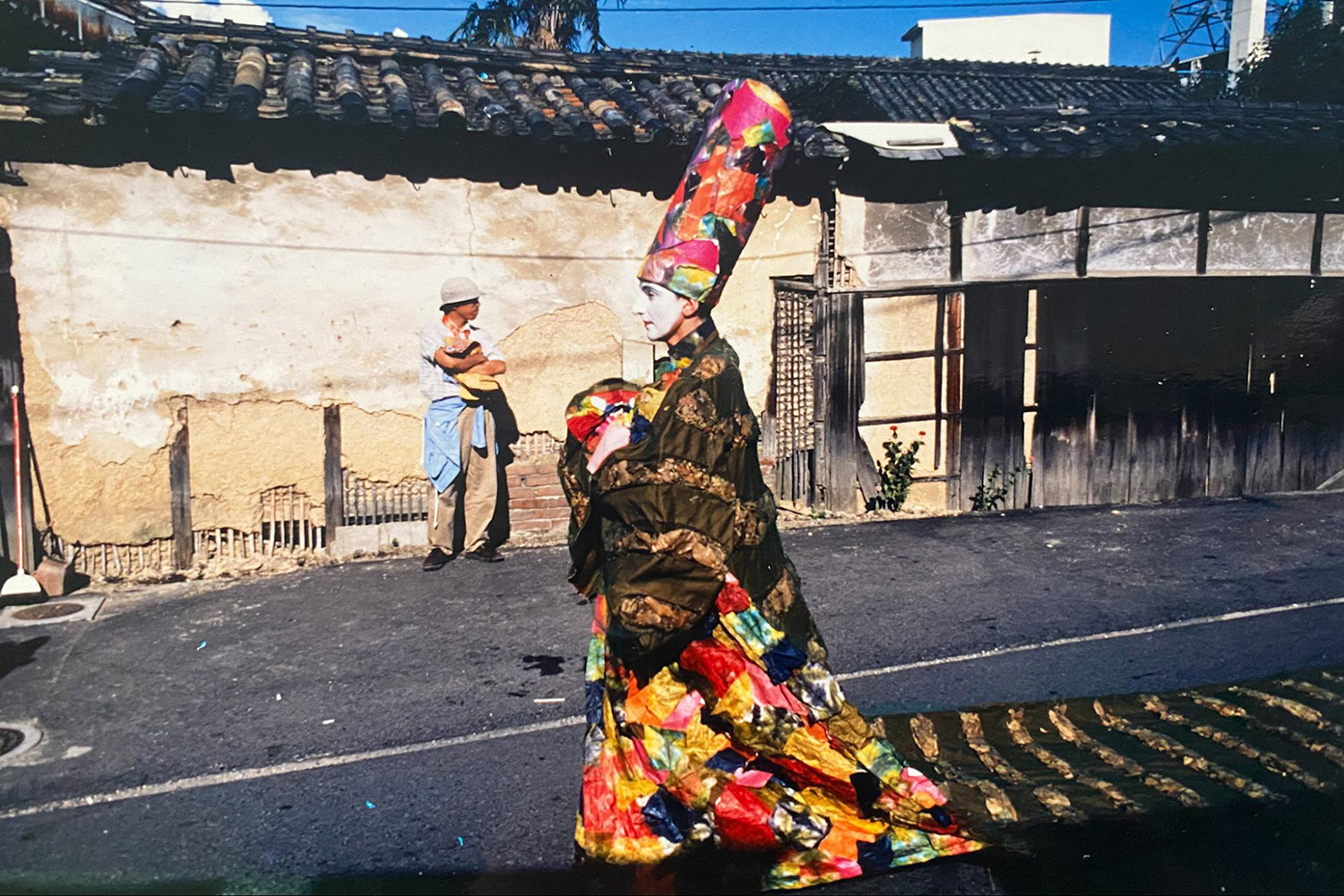

初年度は、楽器のことを考えたら普通はやらないであろう海の上でのピアノコンサートを敢行したり、埠頭に巨大なインスタレーションを立ち上げたりしましたが、2年目はさらに規模を拡大し、西片上の駅前商店街一帯で繰り広げられました。地元のクルーが作ったインスタレーションを駅前に展開したり、海外から招いた奇抜な衣装のアーティストが町を練り歩いたり。そうそう、商店街、デパート、川の上など至る所で音楽を響かせてもいましたね。そんなふうに、町のあちこちが活気に溢れていました。

でも、備前アートイヴェントを通じて何をしようとしているのか、先生の頭の中にあった考えを知っていた人や理解していた人は、ごく一部だったんじゃないかな。地元のお年寄りたちも、「これは、何をしよるん?」と首を傾げていたように思います。

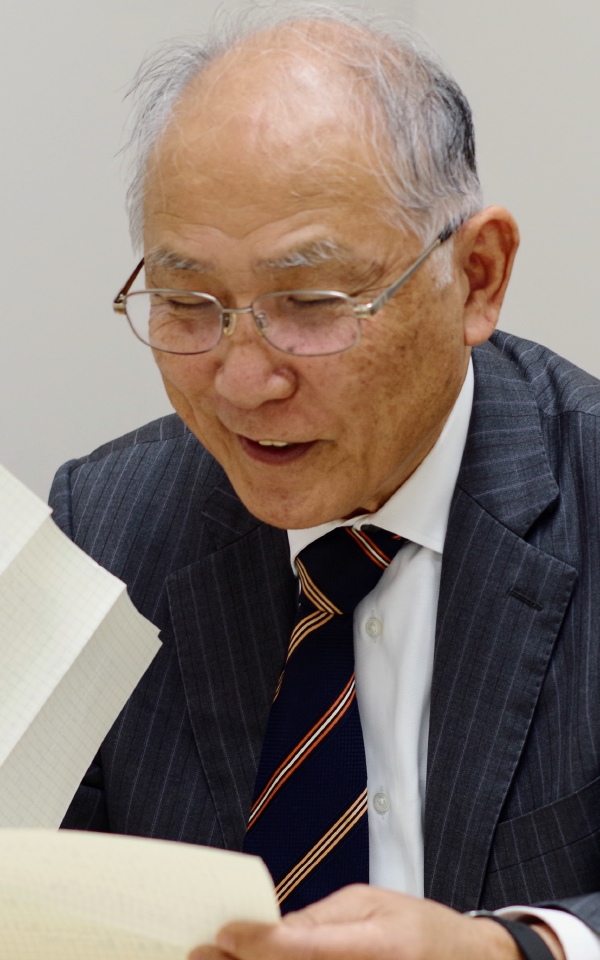

林三從は、アートで出来事を起こす場を作ろうとした。ドイツの地方都市・カッセルで5年に1度開催される世界最大級の芸術祭「ドクメンタ」を意識していた

林三從は、アートで出来事を起こす場を作ろうとした。ドイツの地方都市・カッセルで5年に1度開催される世界最大級の芸術祭「ドクメンタ」を意識していた

私は、「こう来たか!」と毎回高揚感でいっぱいでした。子どもの頃から美術や演劇などのアートに触れたり、何かを作ったりすることが大好きでしたから。「こんなこともアートになるんだ!」とずっと興奮していました。

クルーとして現場に参加するようになってからも、見に来た方から「これは何なん?」「どういうふうに見ればええんかな?」とよく聞かれましたが、その度に「おばちゃん、あのね。とにかく、見てくれたらいいから。聴いてくれたらいいから」と答えていました。「見たことのないものが、ここにはたくさんあるから。とにかく楽しんで!」って。先生に聞いても、きっと説明はしなかったはずです。まず自分がそこに飛び込み、体験し、感じること。備前アートイヴェントでは、それが一番大切だったんです。

備前アートイヴェントは、地域の活性化を掲げて始まった企画ですが、先生が目指したのは単なる地域経済の活性化ではなく、「心の活性化」でした。では「心の活性化」って何だったのか?それは、他の誰でもない、自分の想像力を働かせて、自分の力で次に進んでいくことだと私は思っています。これは何だろう?と思うようなことにも、一人ひとり、自分の心と体で向き合い、感じて、考えて、飛び込んでいく──そんな出来事を起こす場が、備前アートイヴェントだったんじゃないでしょうか。

「参加する側」から、「仕掛ける側」へ

備前アートイヴェントで私にとって一番大きかったのは、「参加する側」から「仕掛ける側」になる喜びを教えてもらったことです。今では仕掛けることが自分の人生の一部と感じるくらい。備前アートイヴェントを体験した人の心には、大なり小なり、そういう感覚が残っているんじゃないかな。

たとえば、私が今取り組んでいる、子どもたちにさまざまな文化芸術と出合う機会を提供するNPO活動もそうです。「地域の子どもたちに感性豊かに育ってほしい。そんな時間を親子で共有してもらいたい」と思って立ち上げたもので、30年以上継続しています。

今日お越しいただいたコミュニティスペースも、その一つです。ここは「自分が年を重ねた後、シニアも若者も一緒に過ごせる、シェアハウスのような場所があれば」という地域の仲間たちの夢を形にしようと立ち上げた場所。高齢者のためのサロンや料理教室からスタートしたのですが、14年前から食堂も始め、今では地域おこし協力隊や地元の高校生が活動の場として使ってくれるようになり、徐々に理想の「シニアも若い世代も集う場」に近づきつつあります。

ここ片上には、自分で何かを仕掛ける人や、誰かが仕掛けるときにフットワーク軽く参加・応援してくれる人が、たくさんいるんです。先生の残したものの一つは、そうやって「仕掛ける人」を地域に増やしたことだと思います。

私も、娘も。三從先生が残した種が、芽吹いている

最初に、私の子どもたちが林美術教室に通っていたと話しましたよね?実は、娘も中学生の時に備前アートイヴェントのクルーに参加していたんです。今は東京で仕事をしているのですが、今日こうして三從先生について話すんだと伝えたら、「私も先生にたくさんの影響を受けたから」と、こんなメールを送ってくれました。

中学生になった頃、三從先生に『のぶきょう(延本さんの娘・恭子さん)はもう弟子じゃから手伝え』『よく見とけえ』と言われ、備前アートイヴェントのクルーとして参加しました。

この時に得た視点が、成人後の人生にも影響を与えています。ほんの少し自分の視点を変えるだけで、目の前の事象は多様な姿を見せてくれる。アートを介することで、知っている場所も知らない場所のように感じられる。一人ひとりの生活にどう影響したかははっきりとはわかりませんが、何かしらの種を播くことが備前アートイヴェントだったと、私は考えます。

娘と先生の間でこんなやりとりがあったことも、娘がこんなふうに考えていたことも、全く知りませんでした。この取材がきっかけで初めて聞いたんです。そして、先生が備前アートイヴェントを通して残そうとしたものが何だったのか……、このメールを読んで、やっとわかりました。体験した後、すぐに何かが変わるわけじゃない。でも、播かれた種がいつか芽吹くように、先生のやろうとしていたことが、備前アートイヴェントを体験した子どもたちの中に芽吹きつつあるんだ、と。

延本さん親子がクルーとして参加した年のパフォーマンス(備前アートイヴェント1996「谷にこめられた精神文化」)

延本さん親子がクルーとして参加した年のパフォーマンス(備前アートイヴェント1996「谷にこめられた精神文化」)

娘と一緒にクルーとして参加した年のパフォーマンスは、とても静かで、幻想的なものでした。人気のない山間の薄暗い墨色の世界に、白い衣装に身を包んだ舞踊家たちが、ゆっくりと舞う──そんな風景に「仕掛ける側」として参加した娘は、当時何を見て、何を感じていたのかな。

先生は、備前の起爆剤のような人でした。あれだけの人が備前を離れず活動してくれていたのは、私たちにとって、本当に大きな財産です。そんな先生と過ごし、いわば三從シャワーを浴びて大人になった子どもたちは、今一体どんなふうに生きているんでしょうね。

取材・執筆:南裕子

写真:藤村ノゾミ

編集:小林繭子

※記事の内容は、掲載時点のものです

大谷律子/Ritsuko Otani

備前市在住。1978年から2001年まで、ビデオテープ部品の組み立てを行う会社を市内で経営。備前アートイヴェントには1989年〜1997年の間ボランティアスタッフ(クルー)として参加した。会社経営から離れた後、岡山県立美術館の対話型鑑賞ガイドや広報物の配布など、県内のさまざまなボランティア活動に携わる。

延本安子/Yasuko Nobumoto

備前市在住。林三從が拠点とした片上商店街で生まれ育つ。中学生の頃に林美術教室に通い、自身の子ども二人も林三從に絵を習っていた。備前アートイヴェントには1991年〜1997年の間、ボランティアスタッフ(クルー)として参加。現在は片上商店街のコミュニティスペース「ゆうゆう舎」を運営。子どもたちに文化芸術など多様な体験を提供する「NPO法人東備子どもNPOセンター」の事務局長なども務めている。

ゆうゆう舎

片上商店街にあるコミュニティスペース。毎週木曜日と金曜日には、地元で採れた玄米や野菜を中心としたヘルシーなランチを提供している。料理教室、健康体操教室、高齢者サロン、高校生の活動など、地域の人々の交流やイベントのために、積極的に場を提供している。