─備前アートイヴェント・

事務局の声─

1987〜1997年、当時人口4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたって開催された「備前アートイヴェント」。林三從(はやしみより)がプロデュースし、地域の人々が運営ボランティア「クルー」として集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げました。

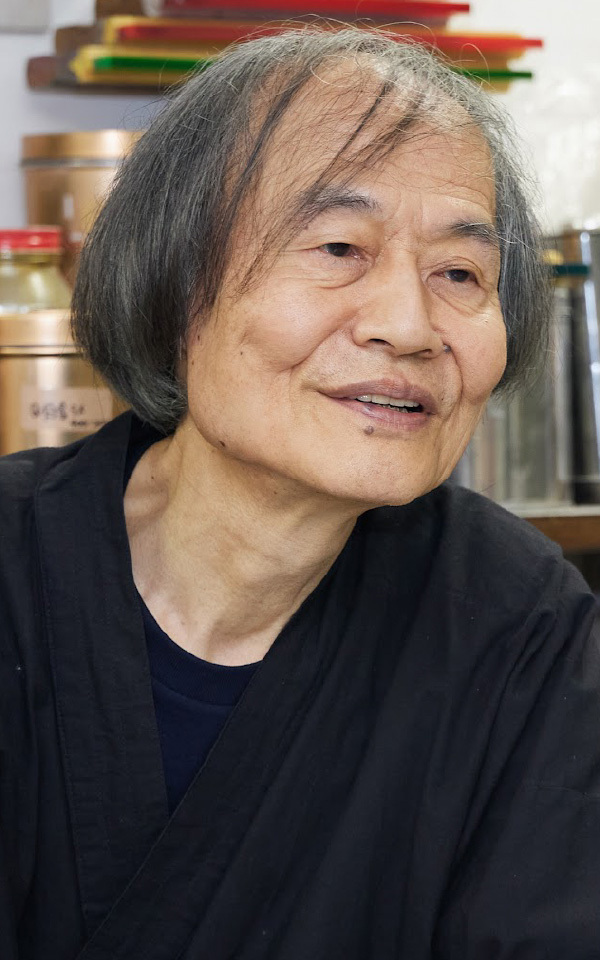

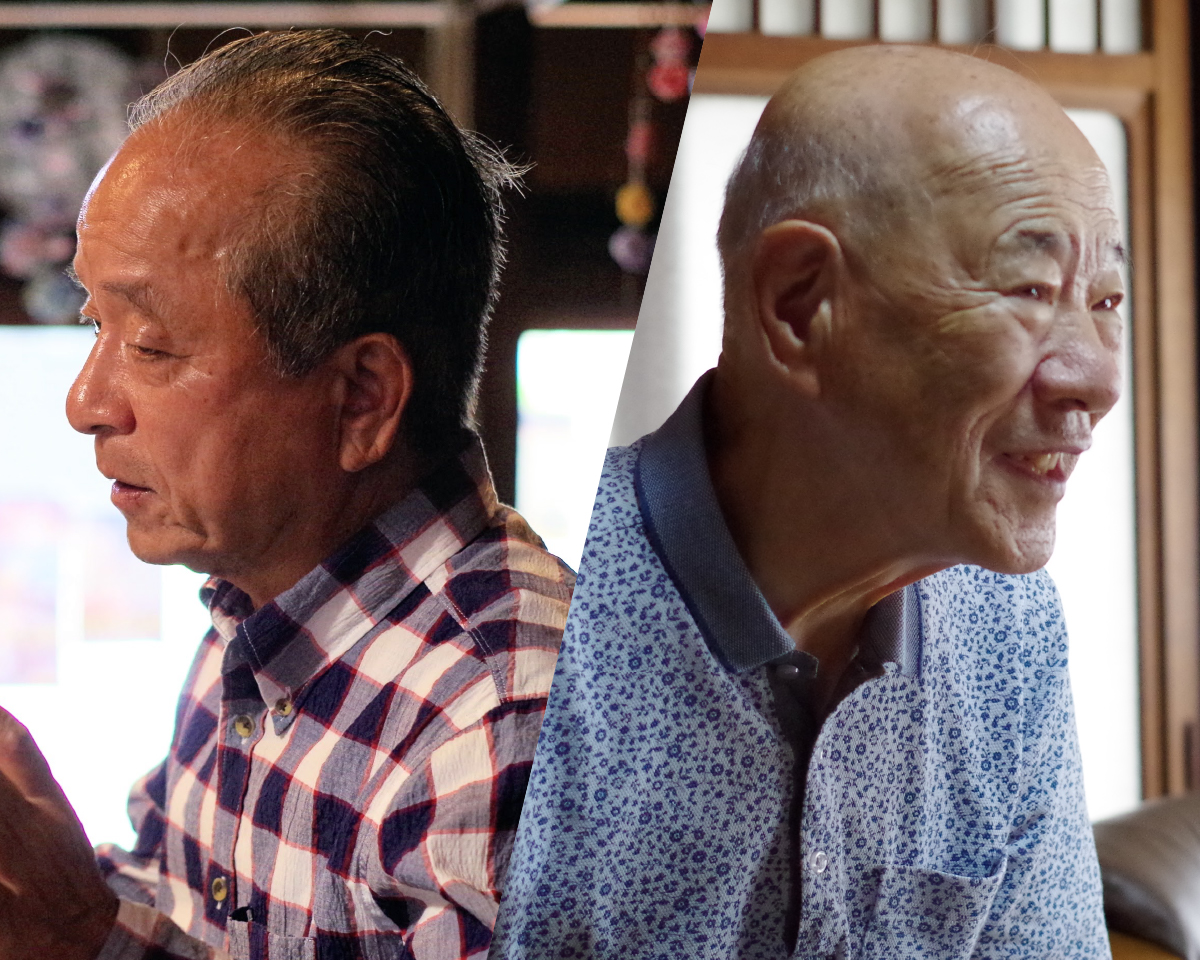

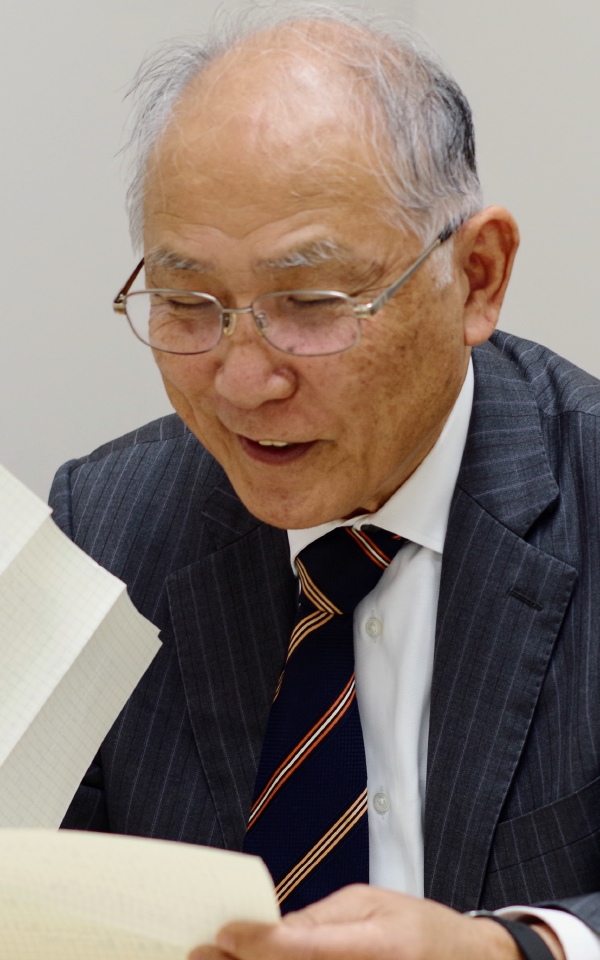

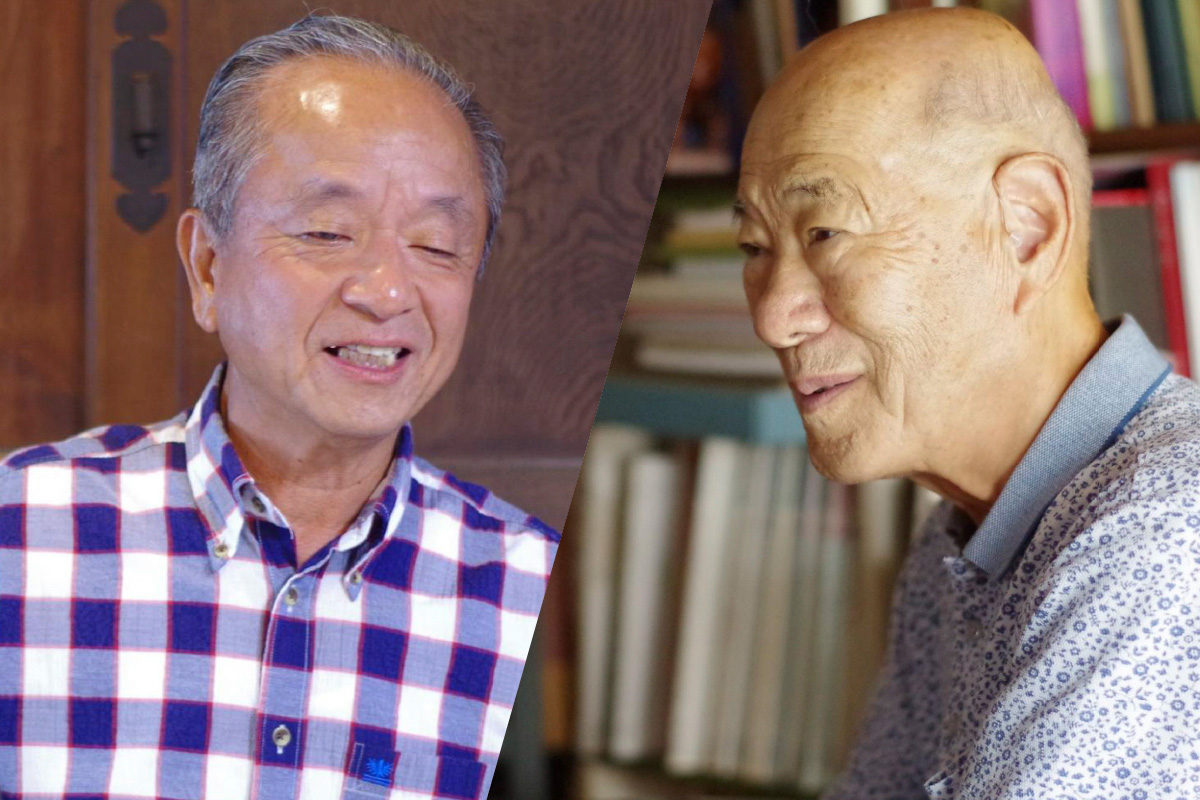

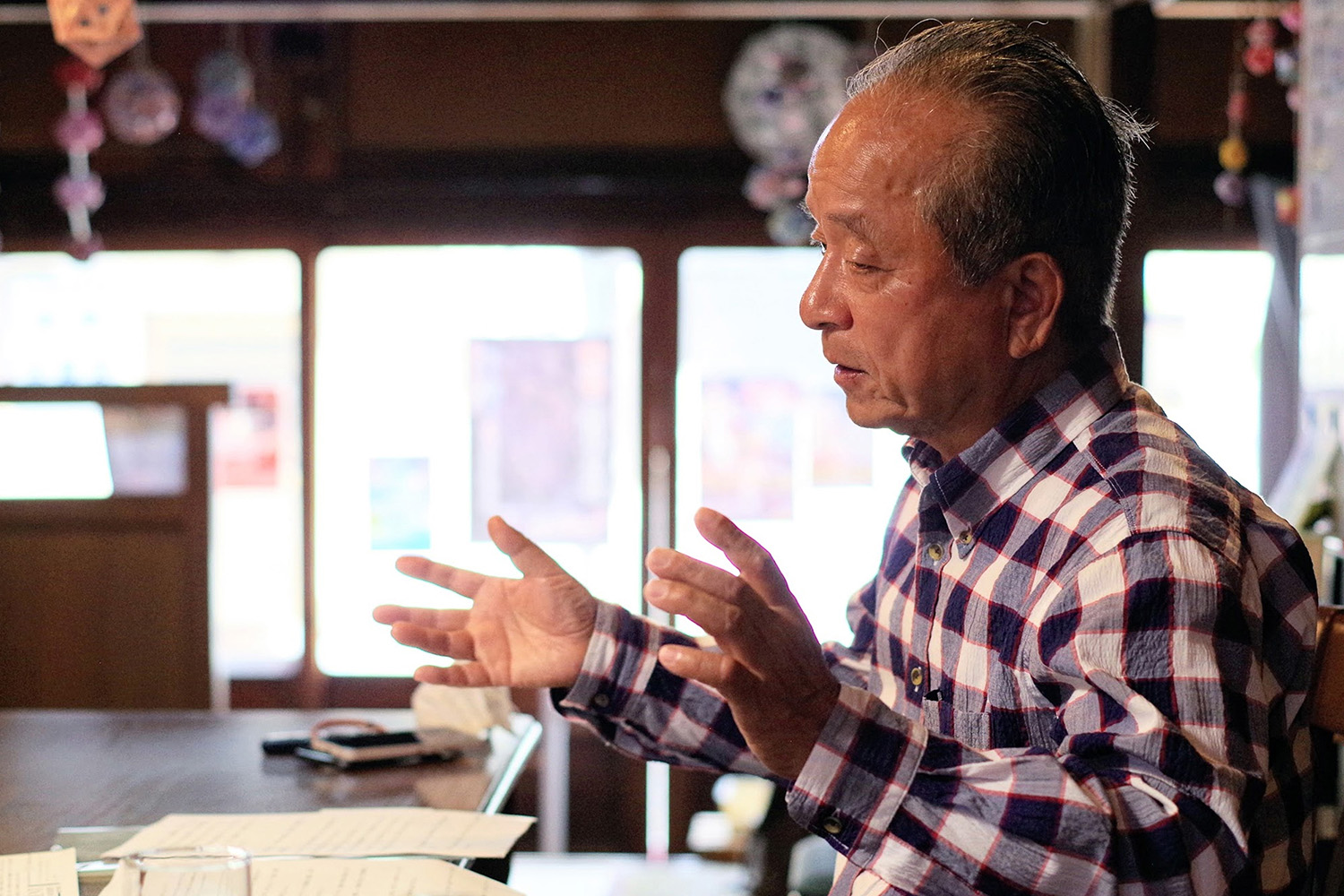

前代未聞の企画を事務局として支えた当時の備前商工会議所から、自治体や企業の折衝や運営を担った宇治橋秀一さんと、企画の重要性をいち早く理解して実現に乗り出した栗山志朗さんに、プロデューサーとしての林三從の姿や、備前アートイヴェントが地域にもたらした影響について伺いました。

想像もつかないまま、「備前アートイヴェント」事務局に

三從さんとは家が50メートルほどしか離れてなくて、小学生の頃からよく顔を合わせていました。大人になって三從さんが備前に戻ってきてからは、彼女が作家活動の傍ら営んでいた釣具屋で竿や餌を買ったりして、釣りを中心に普段から他愛もない会話を楽しんでいました。彼女が運営していた「林美術教室」の評判も、非常に良かったのを覚えています。

商工会議所というのは、中小企業や地域経済の活性化を支援する団体です。なので、備前アートイヴェントを三從さんと一緒にやると決まった時は、商工会議所内でも「自分たちの予算や労力を、アートに費やして良いのだろうか?」という雰囲気が最初はありました。今でこそ、アートと経済を結びつけることもできると理解していますが、当時はアートで利益を生み出すことや、地域経済の活性化に貢献できるイメージがつかなかったんです。とはいえ、全国的な不景気の中、当時の備前市が経済を盛り上げるには、県内外が注目する大胆な施策が必要でした。備前アートイヴェントは、うってつけだったわけです。

「あんた三從さんと家も近いし、よく知ってるじゃろ」との理由で、備前アートイヴェント事務局として、三從さんと連携して全体進行や折衝を担当することになりました。でも正直に言うと、アートと聞いて躊躇しました。聞けば県内外から大物のアーティストを呼ぶらしいし、何をすればいいのか全く想像がつかない。自分にできるんかなと、最初はものすごく動揺したことを覚えています。

僕は芸術なんて分かりませんし、アートイベントを見たこともありませんでした。三從さんは「クロニクル」「イヴェント*」など僕が理解できんカタカナ言葉をたくさん使うし、心配な面もありました。でもそこは、三從さんが信頼できる人だと昔から知っていましたから、やってみようと思えました。

*イヴェント:芸術家が引き起こす、観客を巻き込んだ偶発的な出来事を作品化したもの。ハプニング(happen=起こる・生じる)という表現形式が発展し、イヴェントと呼ばれるようになった。通常の「イベント」とは異なる。

準備に入って驚きましたが、企画、人員集め、必要作業の洗い出し、作業の割り振り等々、三從さんがほぼ一人でやってしまうんです。僕には「宇治橋さんはこれやってな」と言って行政や企業への交渉や申請、事務仕事を中心に割り当てられ、チームとしてスムーズに動けていましたね。また、各企業へ協賛金のお願いに回った時も、特に苦労した記憶はありません。どこへ行っても、「三從さんのやることなら」と快く了承してくださったんです。

思わぬハプニングに、肝を冷やすこともしばしば

どうなるのか全く想像できなかった本番当日は、もう本当に面白かった!1987年に開催された第1回では、海上に巨大ないかだを浮かべ、その上にグランドピアノを設置し、ピアニストの島田璃里さんがエリック・サティの曲を演奏しました。夜の海から聞こえるピアノの音色が、非常に素晴らしくって……。静けさと暗さを感じるエリック・サティの魅力を、そこで初めて知りました。

ただ、危険なこともありました。演奏の途中に潮が引き始めて、陸から繋いでいた電源コードがちぎれそうになったんですよ。コードが海に落ちたら、島田さんが感電してしまう。一瞬ドキッとしたんですけれど、業者の方が機転を利かし、急いで電源を切ったので事なきを得ました。でも、会場の明かりが全て消え、辺り一面は真っ暗に。スピーカーも止まり、ただ静かな海の上からピアノの音だけが響くんです。まるで、夢みたいな光景でした。

備前市・伊里漁協周辺の海にいかだが浮かべられ、海上がピアノ演奏のステージに

備前市・伊里漁協周辺の海にいかだが浮かべられ、海上がピアノ演奏のステージに

島田さんはこの危機的なハプニングの中でも最後まで手を止めず、曲を弾き切ってくれました。こんなことができる人がいるなんて……衝撃を受けました。危険を冒しても進めたこのパフォーマンスは、『週刊文春』が1987年10月1日号の見開きページで大きく取り上げたんですよ。

記事のタイトルは「海の上のサティ」。記者は、サティ演奏家として注目を集める島田さんを追いかけ、備前市まで取材に来ていたようです。やっぱり、夜の海上でピアノの演奏を行うことが相当珍しかったのでしょう。クレーンでいかだにピアノを積み、それを船で引いて移動させてからいかりで固定させたことなど、設営の裏話も書かれていました。記事の最後には、「無事にすんでなによりでした」とも。読むと、よほど大きなできごとだったんだと改めて感じました。

他にも、危険なことはありましたよ。1989年の「マン・マシーン」は、備前市から許可を得て、埋め立てを終えたばかりの土地を会場として借りることになりました。三從さんや僕が重機を使って設営準備をしていたんですけど、大雨が降った翌朝見に行くと、重機が1メートルぐらい沈んどるんですよ。まだ地盤が柔らかかったんですね。そこから他の重機を借りてきて、沈んだ重機を引っ張り上げて……直すのに何日もかかったなぁ(苦笑)。

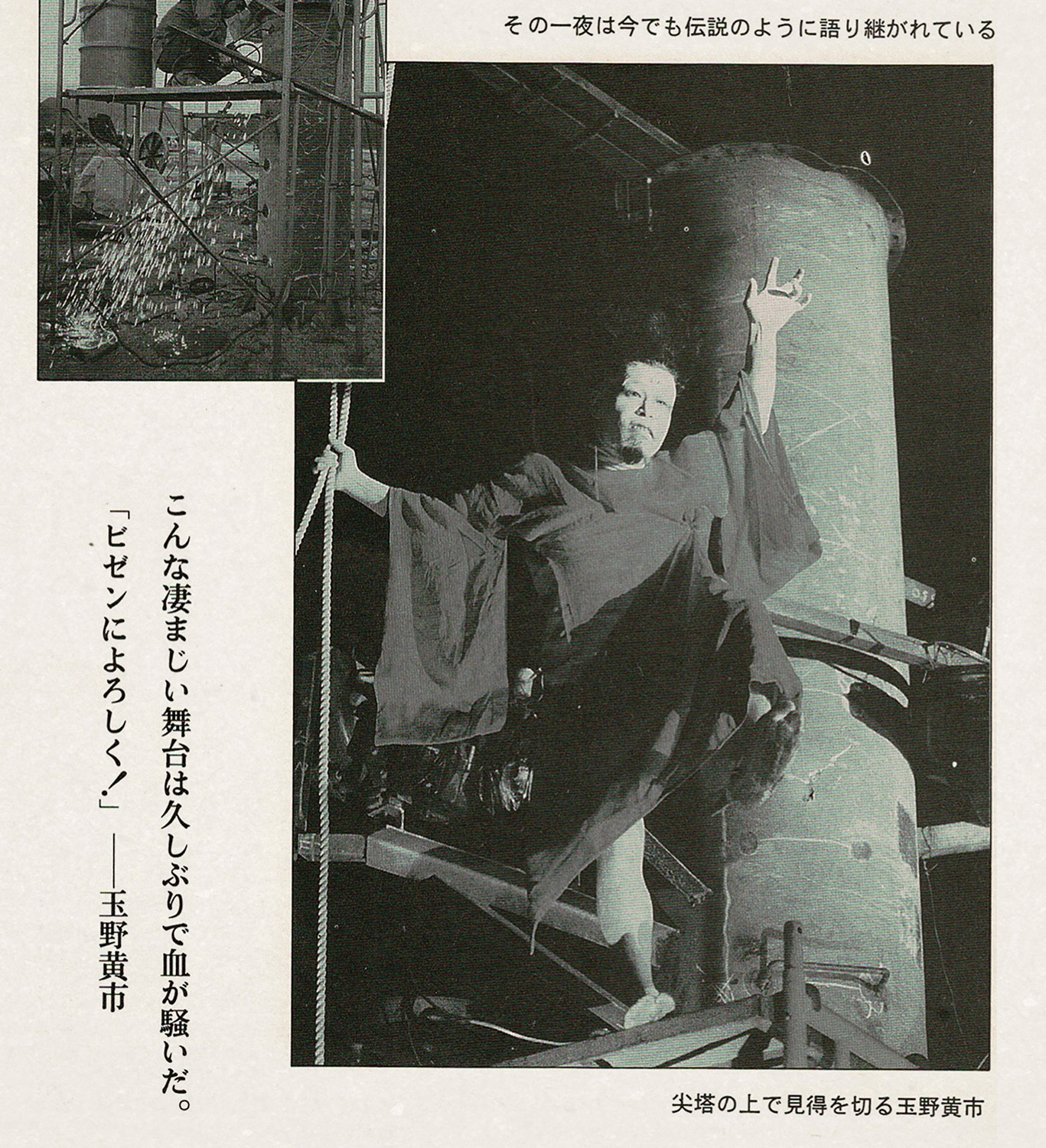

その年に行われた舞踏家・玉野黄市さんのパフォーマンスも、ヒヤヒヤしましたね。足元もはっきり見えない夜に、煙突の上、地上10メートルくらいの高さでパフォーマンスをするんです。危ないでしょ、こんなところを何の装備もなしで歩くのは!落下して怪我人が出たら、もう備前商工会議所として事業できんよ、という議論はしました。でも、この人はそれを乗り越えるだけの技術も度胸も持っとった。こんな高い場所でも物怖じせずにバンと立って、立派に演舞をされたんです。怪我はなかったから良かったけど、正直怖かったですね。

高さ約10メートルの塔の上でパフォーマンスをする舞踏家・玉野黄市(『DOCUMENT BIZEN ART-EVENT 1987-199X』より)

高さ約10メートルの塔の上でパフォーマンスをする舞踏家・玉野黄市(『DOCUMENT BIZEN ART-EVENT 1987-199X』より)

わかりやすかったら、ダメなんじゃないか

備前アートイヴェントでは毎年新しいことが行われて、過去の企画に似てるなんてことはないんですよ。何年も続けていたらだんだん同じような内容になって、それでええわって諦める人も出てくるでしょう。それが三從さんからは、続々と違うものが出てくるわけ。ほんまに、彼女の頭の中はどうなっているのか……そこにやっぱり、僕は強く惹かれとったわけです。

実は当時、事務局からも地域の人たちからも、内容が難しくて意味が分からないという声は多かったんです。でも僕は、わかりやすかったらダメなんじゃないかと思っていました。全身を白く塗った人がたいまつを持ってパフォーマンスをしたり、海外のアーティストが商店街や地元の商業施設「アルファビゼン」のお店の中まで演奏しながら練り歩いたり、ペンキを町中にポタポタと垂らして怒られたり。そういった見たこともないこと、簡単にはわからない出来事が日常にぽっと現れる。そこに接して、純粋に驚くでも、何となく分かるでも、そういうものが少しでもあればいいんですよ。僕だって、全てを理解してやっていたわけじゃない。企画の3割分かっていれば何とかついていける、そう思いながら運営していました。

備前アートイヴェント1988「音楽の波」。アーティストの後方でペンキを垂らして歩いているのは、林三從

備前アートイヴェント1988「音楽の波」。アーティストの後方でペンキを垂らして歩いているのは、林三從

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」の会場風景。この年は、2千坪の敷地を金属スクラップや機械のオブジェが埋め尽くした

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」の会場風景。この年は、2千坪の敷地を金属スクラップや機械のオブジェが埋め尽くした

町中にペンキを垂らして歩くなんて、普通はだめだって思うでしょう。でも三從さんの考えは、そんな常識を超えていたんですよね。親や学校から教わるルールだけじゃない、自分の価値観があるのが、昔から滲み出ていましたもん。その、お利口さんとはまた違うかっこよさにみんな惹かれていたんでしょうね。備前アートイヴェントを体験すれば、固定概念に縛られなくていい、お利口さんでいる必要はないって気づかせてくれる。そこが魅力的だと思いました。

どイナカで絞り出されたものが、40年経っても残っている

三從さんはどこかで、「備前市や片上はしょうもない町じゃ」というイメージを持っていたみたい。一方で、都会で培ったアートの力を絞り出すことで片上の力になってやろう、これはチャンスだと思っていたようにも見えました。当時100軒以上の商店が並んでいた片上で、商売人が一番に考える「儲け」以外のところでいかに人生を豊かにし、町を活性化するのか──そういうことを彼女は信念にしとったんじゃないかな。だからこそ、備前アートイヴェントのコンセプトとして「どイナカで、どアートする」を掲げたのではないでしょうか。

そういえば、片上の旧大型商業施設「アルファビゼン」のロゴを考えたのも、三從さんですよ。アートに造詣が深いからと相談を受けていたそうです。大きな看板にもなって、建物の一番上に掲げられてね。こうやって備前市の事業にアドバイスすることがあったりと、行政の仕事にもずいぶん関わっていたみたいです。

解体前に撮影されたアルファビゼンの外観。「α」の文字を使ったロゴマークが見える(備前市公式サイトより)

解体前に撮影されたアルファビゼンの外観。「α」の文字を使ったロゴマークが見える(備前市公式サイトより)

備前アートイヴェントの実施意義については、商工会議所でも常に考えていました。不況だからこそ「どイナカで、どアートする」ことで全国からの知名度を高め、特に若い人が備前市に目を向けてくれるようにもなった。残念ながら、最終的にそこまで大きな人の流れには至りませんでしたが、当時他の地域を見渡しても稀な試みを「どイナカ」である備前から発信し、それが全国区のメディアでも取り上げられ、11年も続けられたことは、地域の人や関わった人も嬉しかっただろうし、誇りになったと思います。

40年近く経った今でも、第1回の海上のピアノ演奏を聞いた時の感動を、はっきり覚えています。エリック・サティの音楽を好んで聞くようにもなりました。県内外でアートイベントが実施されると聞けば、ちょっと行ってみようかな、ってなる。今でもふとした瞬間、気づくんですよね。三從さんの成したものが、自分の中に残っているって。

第1回で成功を収め、次を期待されるイベントに

私が専務理事を務めていた頃、備前商工会議所の命題は、中小企業に提言などを行い、業績の向上をサポートすることでした。所内では不況対策が各企業の振興に直結するはずだと、さまざまな案が出されました。そんな折、たまたま三從さんも備前の活性化について考えていて、それが備前アートイヴェントだったわけです。タイミングがうまく重なったんですね。

1回目の企画を聞いた時は、とにかく驚きました。海の上でピアノを演奏するなんて、見たことも聞いたこともない。普通では考えられない、三從さんらしい企画です。何が起こるのか見てみたい、きっとそうやってお客さんが集まったんじゃないですかね。一晩で約1000人もの観客が備前市伊里地区の港に集まったんですよ。アートの力でこんなに人が集められるなんて、思ってもいませんでした。これは、大成功でしたね。

開催当日、会場となった伊里地区の女性たちが、来場者のために備前の郷土料理「ばら寿司」を1000個も作ってふるまってくださったんですよ。三從さんの働きかけで地元の人たちが前例のないイベントにも理解を示し、積極的に動いてくれたんでしょうね。大勢の来場者と地元の人たちで賑わい、それぞれが楽しむ様子に、誰もが喜び、活気づいていました。ああ、こんな風景を自分たちで作れるんだ、と地域の人たちの自信にもなったと思います。

1988年、備前アートイヴェントで町がにぎわう様子

1988年、備前アートイヴェントで町がにぎわう様子

正直に言うと、備前アートイヴェントはすごく説明しにくい企画ではありました。私たちですら、毎年「何がどうなるのかはよくわからなくて……」とつい口ごもってしまう。今考えれば、やっぱり三從さんは頭の回転が速かったんですよね。だから理解できん、ついていけんと周囲から意見が出てくる。それは当然のことだったと思います。

所内で大きな声で反対する人はいませんでしたが、内心、なぜこんなことをするのか?と思っている人もいたでしょうね。私もアートの知識はありませんし、地元で有名な三從さんの提案することなら一度やってみようかと思って取り組んだのが始まりですから。それでも続けられたのは、第1回の成功体験があったからでしょう。アートのことがよくわからなくても、備前アートイヴェントは人を呼べる企画だとみんなが思った。地元で話題になり、次の計画はどんなんかな?と期待する人が増えた結果、毎年続けることができたのだと思います。今振り返っても、地域の人を巻き込みながら大規模なイベントを11年も継続し、常に新しいものをつくり続けるって、すごいことですよ。

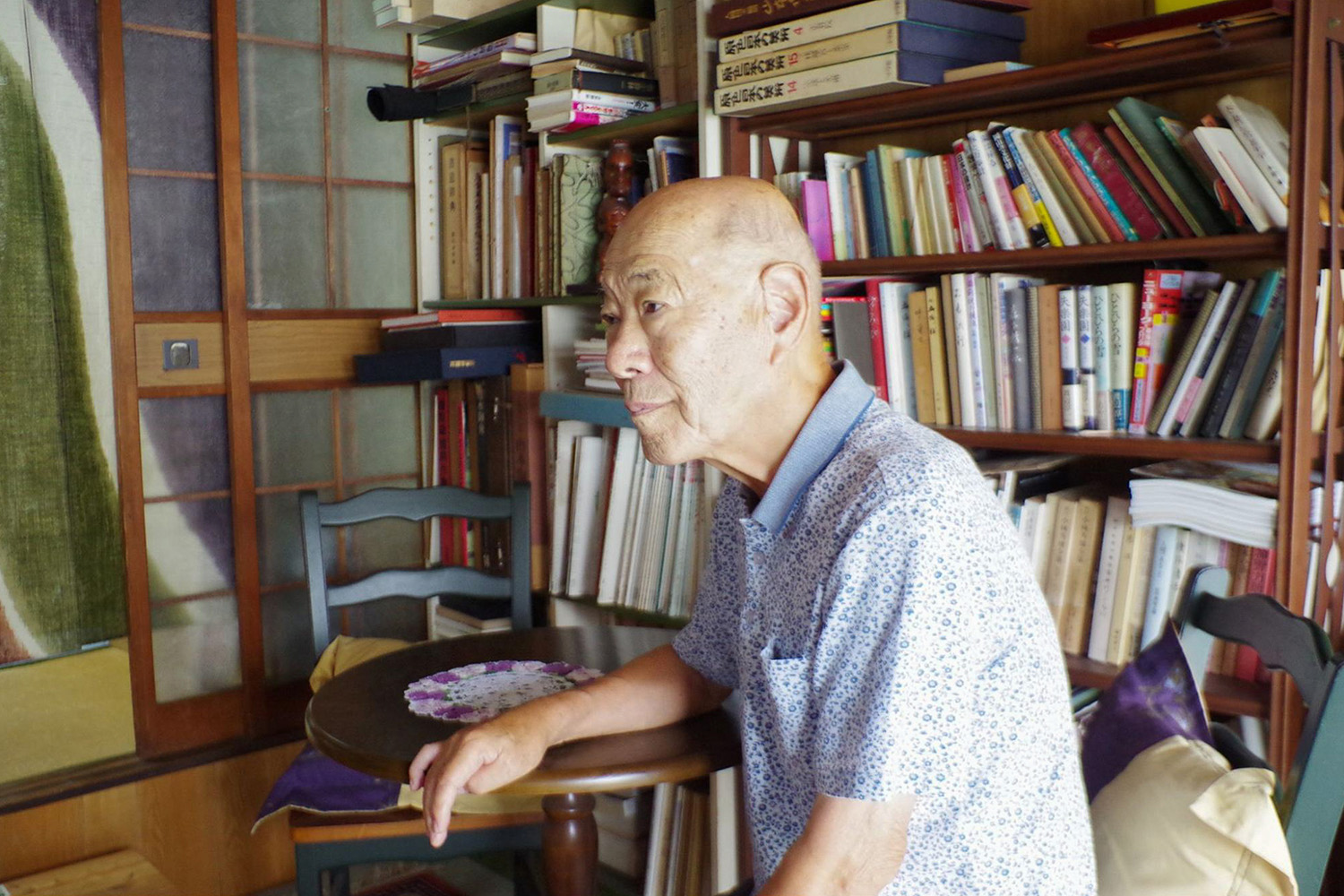

彼女のアートを理解できていたかと聞かれると、自信がありません。わからない部分も大いにあった。私も備前に生まれ育ち、長年地域と向き合って仕事をし、この地の自然や町を大切に思い、その魅力について考え続けてきた一人です。なので、三從さんが「風土・風水」というキーワードを掲げ、備前の気候や地形、古来の人々の暮らしや歴史から毎年企画を考えていたこと、これに大いに共感を覚えながら参加していました。風土・風水は、そこからさまざまなものを生み出し、育み、私たちに与えてくれるもの。それをいかに活かし、次へ繋ぐか。そんな思いが私と三從さんを繋いでいてくれたように思います。

海外からのアーティストが備前市西片上の町を演奏しながら練り歩いた(備前アートイヴェント1988「音楽の波」)

海外からのアーティストが備前市西片上の町を演奏しながら練り歩いた(備前アートイヴェント1988「音楽の波」)

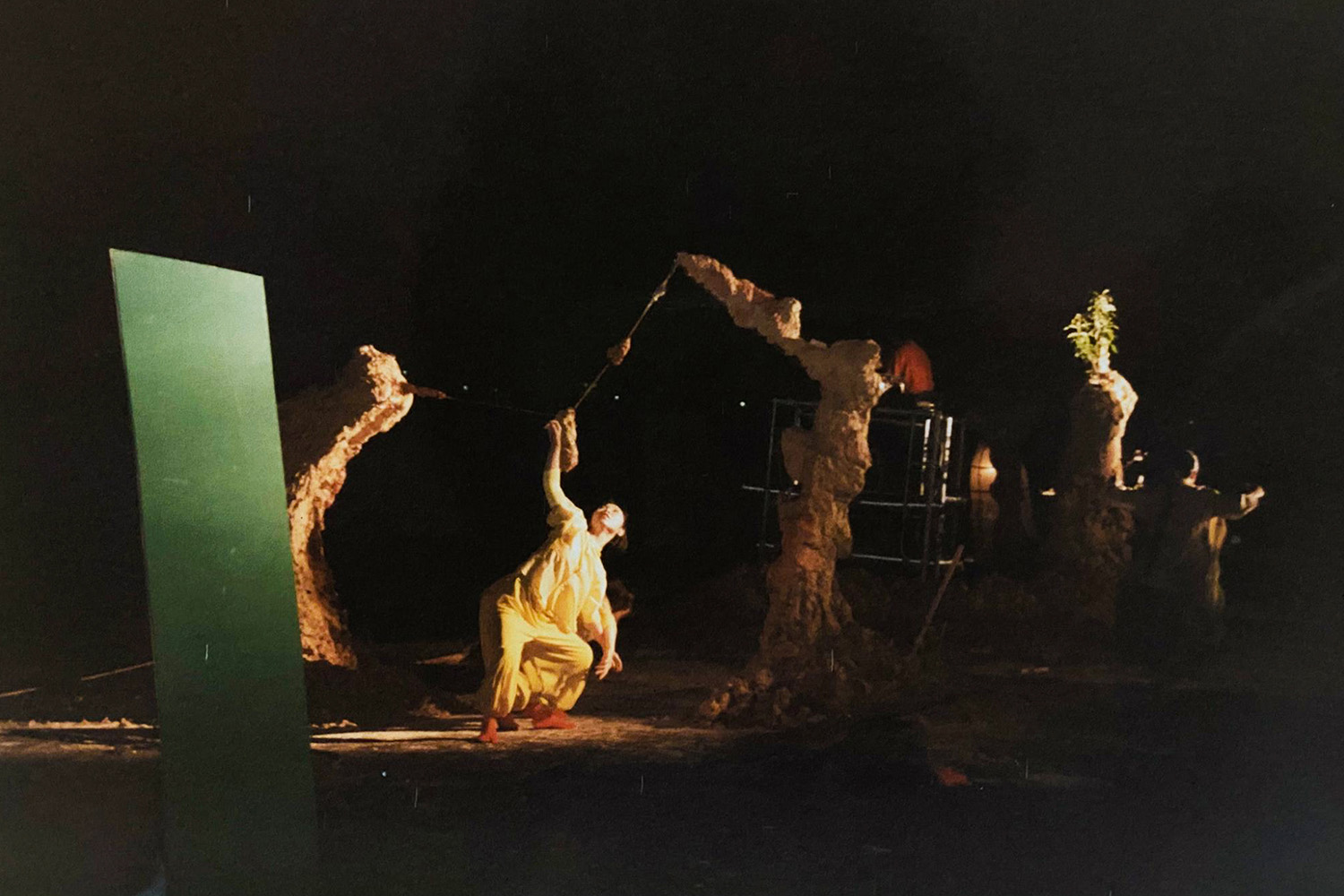

備前焼の陶土でできたオブジェと戯れる、土と音のパフォーマンス(備前アートイヴェント1994「ソニック・カミロギ・サーキット 神々の庭園」)

備前焼の陶土でできたオブジェと戯れる、土と音のパフォーマンス(備前アートイヴェント1994「ソニック・カミロギ・サーキット 神々の庭園」)

活気を失いつつある町を、何とかしたい思いは同じ

備前市は、約1000年の歴史を誇る備前焼や、特別史跡「旧閑谷学校」などの文化資源を有しています。さらに、明治から昭和中期にかけては耐火レンガの一大産地として、産業も大いに栄えました。そして、三從さんや私が生まれ育った片上は、物流の要所である片上湾があり、工業や産業の中心地として発展した、活気溢れる地域でした。休日には買い物や娯楽を求めて周辺地域からも大勢の人が集まり、昭和30〜40年代は毎週末がお祭りのようでした。人が道に溢れ、歩けないほどだったんですよ。

しかしその後、産業の構造変化などによって人口が減り、三從さんは強い危機感を持っていた。だから今一度、備前を見つめ直し、その再生に向けて動かにゃならんと思ったわけですね。いつだって備前が、そして片上が良くなることを考えていたんです。

その仲間として、同じように地元の活性化を目指していた備前商工会議所を頼ってくれたのは、嬉しかったですね。当時はアートのイベントというと、アーティストや美術館など、アートの専門家がやるイメージが強かった。そんな中で三從さんは、経済団体である商工会議所や市井の人々と共につくり上げ、プロでなくてもここまでできるんだ、という経験をさせてくれた。今でこそそういったイベントが全国で行われていますが、1987年にいち早く実施できたのは、三從さんの先見性があってこそでした。

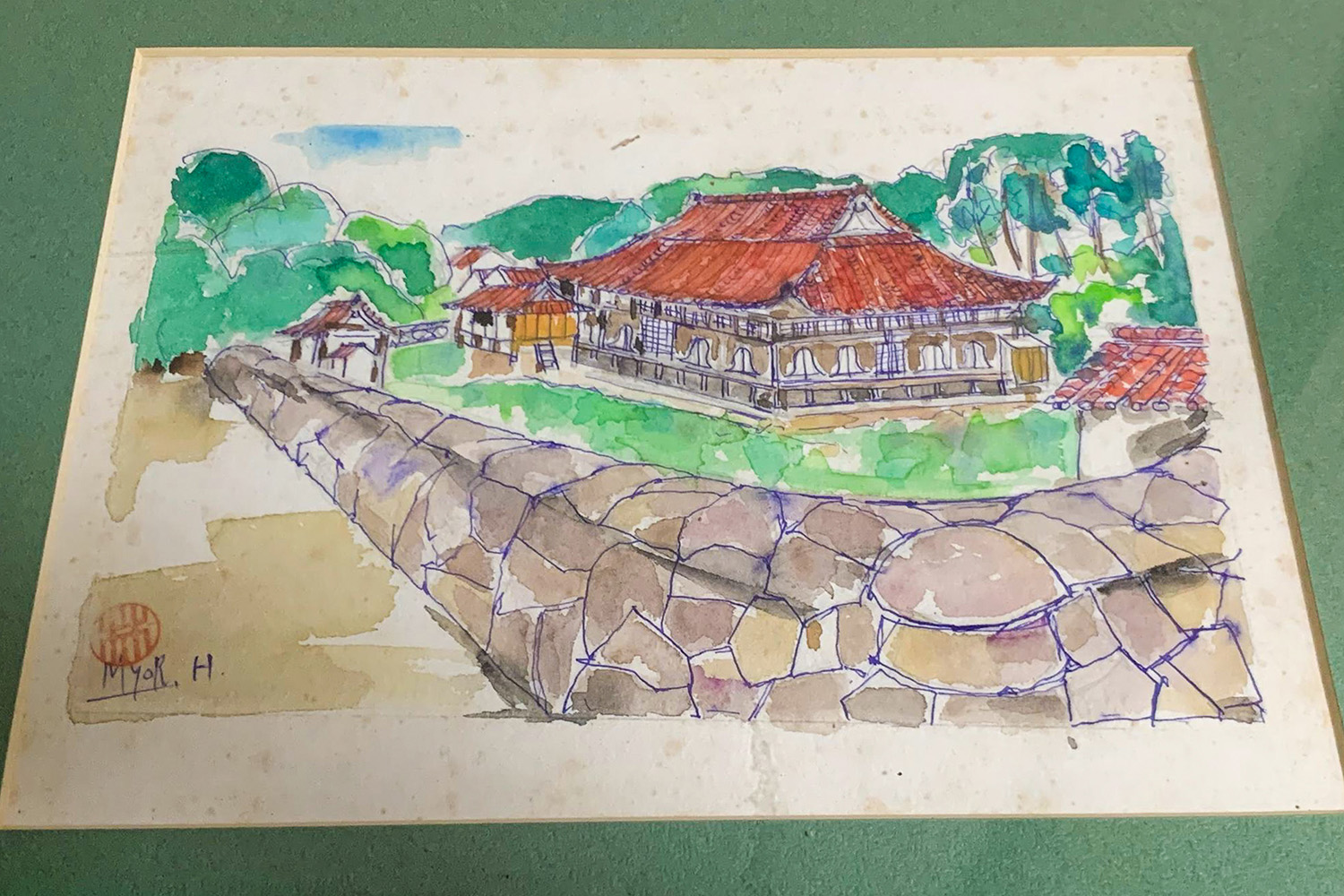

栗山さんが林三從から譲り受けた風景画。備前市の特別史跡「旧閑谷学校」が描かれている

栗山さんが林三從から譲り受けた風景画。備前市の特別史跡「旧閑谷学校」が描かれている

三從さんが備前に残した「心の活性化」

三從さんが営んでいた釣具屋のあった、備前市西片上の福原商店街一帯では、店頭や道路沿いにプランターを置き、花を植える活動を続けているんですよね。あれは、商店街の美化運動の一環として三從さんが発案し、地元の人たちが実施するようになったものです。もう30年近く続いているんじゃないかな。他にも、毎年3月に雛人形を町中に飾る「備前片上ひなめぐり」の提案者も三從さんですね。こちらも地域の女性が中心になって、25年続けられています。

それらを見ていると、彼女が備前アートイヴェントのコンセプトとした「どイナカで、どアートする」を思い出します。芸術という形にとどまらず、地域のみんなで協力して何かを作り上げる。それが彼女の考える「どイナカで、どアートする」なんじゃないでしょうか。それを地元の人はみんな、ちゃんと受け取ってきたように感じます。

三從さんは、備前の発展のためには、経済的発展よりも、まず地域で暮らす人々の感覚を呼び起こすことが必要だと考えていた。だからこそ、備前アートイヴェントを通じて、参加した人たちや地域の人たちの「心の活性化」を図ったのではないでしょうか。それがこうして今に繋がっているのだと思います。

備前に大いに貢献してくれた林三從さんをこうして改めて検証してもらえることを、本当にありがたく思っています。地域の活性化が一層叫ばれる今こそ、三從さんの存在と魅力をたくさんの人たちに感じてもらいたいですね。

取材・執筆:藤田恵

写真:南裕子

編集:小林繭子、南裕子

※記事の内容は、掲載時点のものです

宇治橋秀一/Hideichi Ujibashi

1948年、備前市西片上生まれ。1971年に備前商工会議所に入所し、経営指導員として中小企業経営者へのサポートに奮闘。退職後、現在は「片上・伊部つながりの森」委員長として異なる地域の人たちが協力し合う機会の創出を目指し、区域をまたぐ区有林の間伐や整備、備前焼の窯焚きに用いるアカマツの植樹イベントに力を入れている。岡山県年金協会備前分会分会長、新屋敷町内会・かたかみ夢袋の代表、備前ろくろ踊り保存会の事務局長なども務める。

栗山志朗/Shiro Kuriyama

1937年、備前市西片上生まれ。1955年に備前商工会議所に入所し、専務理事を務めた後、備前市長選に立候補するため1994年に退職。1995年から備前市長を10年務めた。現在は、地域のために活動を行う人たちを見守りながら、片上の旧アルファビゼン跡地に誕生する地域の交流施設「ビーテラス」の完成を心待ちにしている。