継ぐべきは

実験的で生きた表現

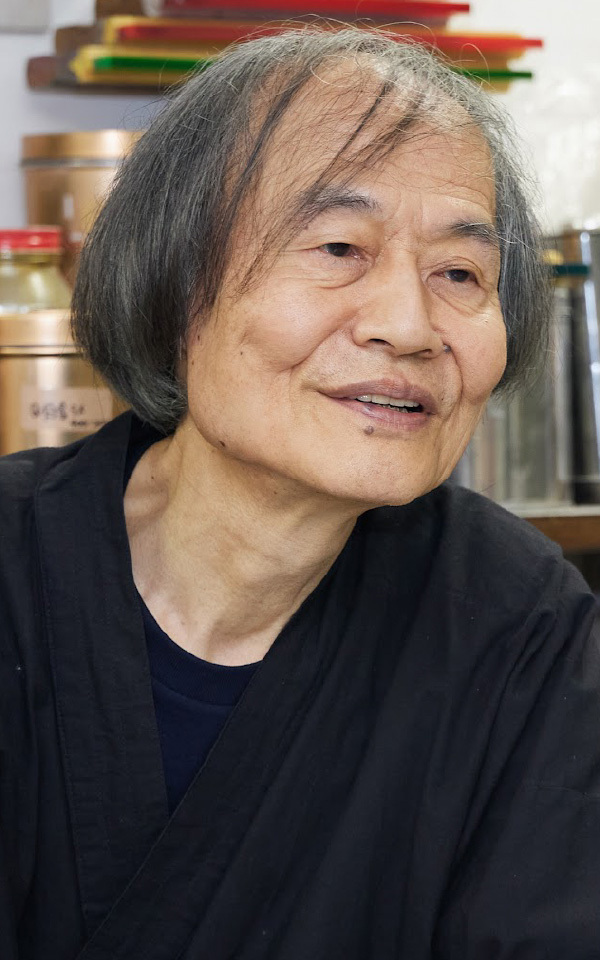

岡山県備前市を拠点に先進的なアートを展開したアーティスト・林三從(はやしみより)。その周囲には、彼女の生き方や独創的な表現に影響を受けた人々がいました。その一人が、現代美術家の伊丹裕(いたみひろし)さん。アートの世界に入ったばかりの20代の頃に林三從と出会い、以来岡山と東京で長く交流を続けていた二人。伊丹さんは、林三從が亡くなった後、彼女の作品と生涯をまとめた300ページを超える記録集の編さんにも関わりました。林三從のアートとは、一体どんなものだったのか?この日は、伊丹さんが東京で営むシルクスクリーン工房「360°GRAPHICS」でお話を伺いました。

林三從に示された現代アーティストの道

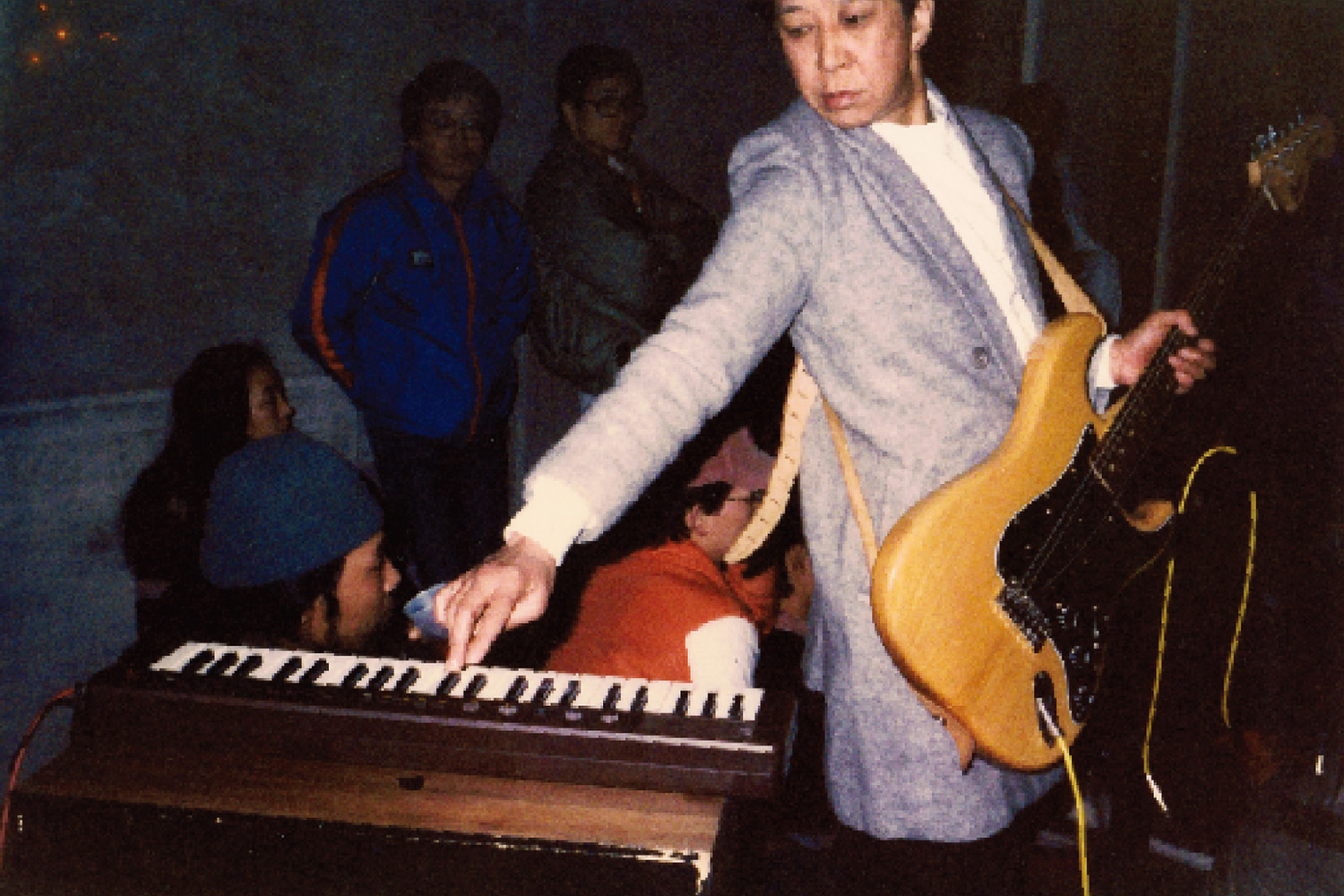

三從さんとの出会いは1977年頃に開催された実験音楽*のイベント会場でした。僕は当時22、3歳で、岡山で仕事をしながら仲間と実験音楽のグループを組んで活動していたのですが、アートについては独学状態。そんな僕に、最先端のアートを吸収し、尖った作品を発表していた三從さんがいろいろと教えてくれて、アーティストの道を指し示してくれました。

*実験音楽:1950年頃に始まった、作曲家のジョン・ケージとケージに影響を受けた音楽家たちによる音楽芸術のこと。最終的な結果を確定せずに作られ、演奏される音楽。

そうだなあ、出会った当初から「はきはき物を言う人」という印象でしたね。その頃の僕は営業の仕事をしていたにもかかわらず、何かというと「すみません」と言ってばかり。三從さんからは、「そんなことばかり言うな」「人を気にして会話せず、もっと自分を出せ」と指導を受けていました(笑)。僕にとっては、アーティストとしての生き方を教えてくれただけではなく、人格形成に影響をくれた人でもあります。

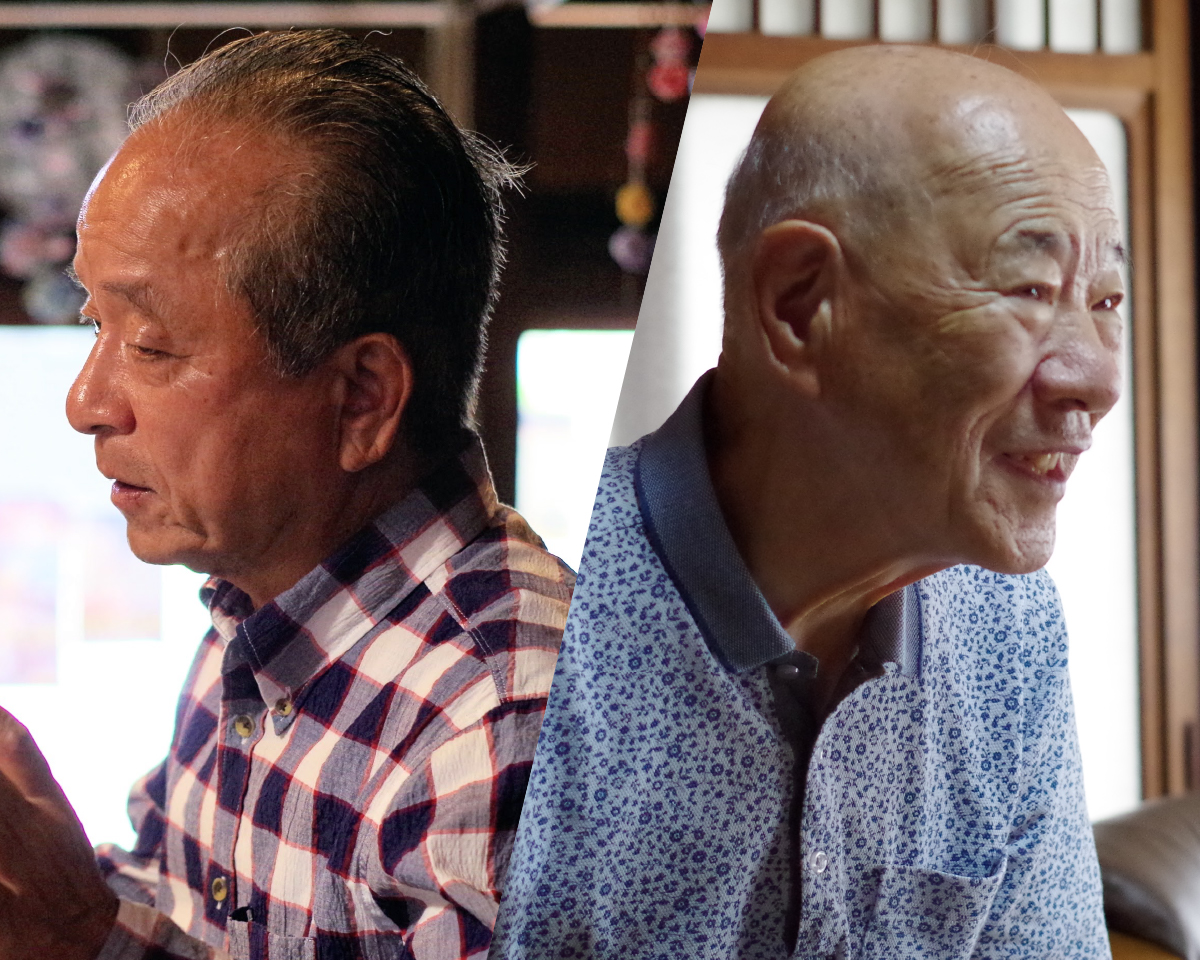

林三從は、実験音楽にも取り組んでいた

林三從は、実験音楽にも取り組んでいた

三從さんは、著名な批評家にも「お前あほうか」とバッサリ返したり、遠慮なくものを言ったりする一方で、人をとても大切にする人でした。人のことを本当によく見ていて、そのまなざしが伝わる人。自身の美術教室の教え子や保護者が彼女を慕ったというのも、よくわかります。

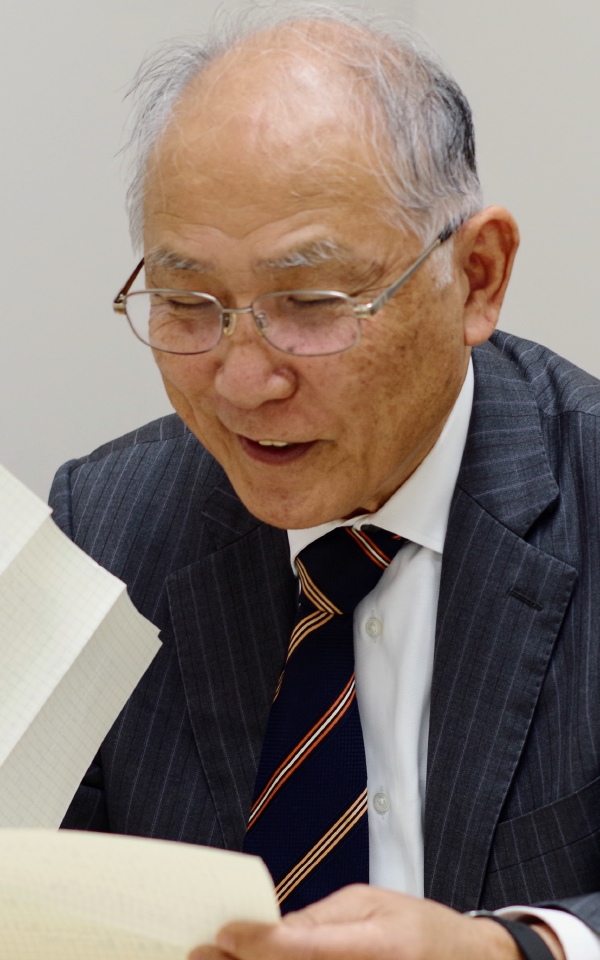

1970年代当時、アーティストとして活動するなら東京に行くか、ニューヨークに行くかの二択という感じでした。僕の場合は、三從さんの勧めで東京の「美学校*」へ行くことにしました。美学校では、「日本のコンセプチュアルアートの始祖」と呼ばれる松澤宥さんと出会えたことが大きな財産でした。松澤さんの講座は、従来の表現形式にとらわれない、新しい価値観による美術を創出するための実験の場といえるもので、大きな影響を受けました。三從さんは、そんな松澤さんと若い頃から交流があり、僕に美学校を勧めてくれたんです。

ただ、「東京って怖いとこだから」「バイトだけに終始しちゃうこともあるから」とも言われ、美学校のシルクスクリーン教場での仕事を勧められ、そこで働きながら美学校で学ぶことにしました。以降、シルクスクリーンの仕事や表現は現在まで続けていて、27歳の時に会社を設立したときには、三從さんが監査役に就任してくれました。今は、「360°GRAPHICS」というシルクスクリーン工房を構えて国内外のアーティストの作品やポスターの制作などを行っています。

*美学校:1969年、東京で設立された多様な分野の美術学校。年齢・学歴による制限がなく、誰でも受講することができる。

林三從のアートはボーダーレスで先進的

三從さんのアートは「前衛芸術」、あるいは「ハプニング」「コンセプチュアルアート」「メール・アート」などさまざまなアートの文脈で語られますが、実際にはどの枠にも収まらないもっと深い次元の思想をはらむ表現だったと僕は思っています。

もう一つ伝えたいのは、時代を先取りする作品を次々に発表していたということ。地域の人々を巻き込みながらつくる「備前アートイヴェント*」も、現代のような地域芸術祭が日本で広がる30年近く前からスタートしたことは、先進的ですね。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

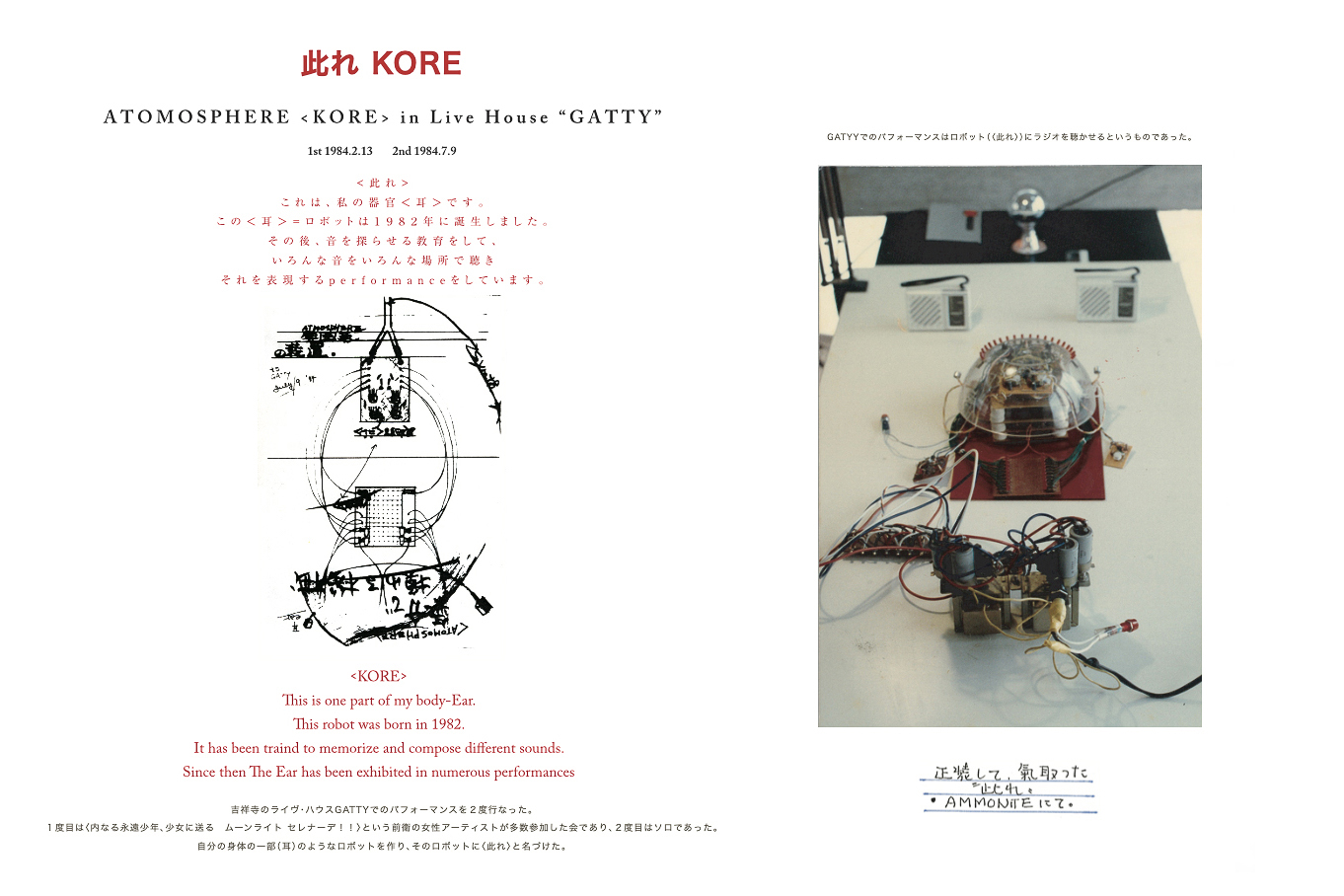

他にも、科学技術を美術表現に取り込む「サイエンスアート」という領域が1980年代初頭から登場するのですが、三從さんは、その初期に《此れ KORE》(1984)という作品を発表しています。同時期に発表された他の作品と比較しても、技術的にも哲学的にもはるかに高いレベルで表現されていたことに驚かされました。メール・アートやコンセプチュアルな表現も、そうした潮流が本格的に広がるよりもかなり早い段階で発信されていたのですが、当時はこれらの作品をアートとして捉えられる人も、評論できる人もほとんどいなかったようです。ボーダーレス線上のアーティストと言うべきか、既存の表現の枠組みに収まらず、いち早く最先端の表現に手を出すものですから、評論家泣かせだったと思います。

ぜひ三從さんの作品と美術史の流れを比較してみてください。面白いですよ。美術史の流れやムーブメントよりも早く、その表現にたどり着いているのがわかると思います。

人間の脳の機能を持つ電子回路の《此れ KORE》。人が発する音に反応し、コミュニケーションする様子をパフォーマンス作品として発表した(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

人間の脳の機能を持つ電子回路の《此れ KORE》。人が発する音に反応し、コミュニケーションする様子をパフォーマンス作品として発表した(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

なぜそのように次々と新しい表現にたどり着いたのか?それは、彼女の哲学性の高さによるものだと思います。哲学性が高いから、思索がどんどん深まり、同時代の人々より遥かに早く、次の表現やメッセージにたどり着いてしまう。周りはそれに追いつけず、時間が経ってから「あの作品の意味はこういうことだったのか」とようやく気がつくわけです。

アーティストは、まだ誰も想像したことがない未知の世界観を作品として発信し、見る側の新しい感覚を呼び起こそうとします。でも、見る側にそれを受け止めるための感覚がないと、伝わりません。作る側の創造性と見る側の想像力、その両方を合わせて未知の世界観を知っていく……それがアートであり、「わからない」と感じるからこそ面白いはずなんです。海外では「わからないからこそ面白い」と言う評論家も多いのですが、当時の日本はまだ、見る側がわからないものを避けてしまいがちだったのかもしれませんね。

備前アートイヴェント──「わからなくてもいい。備前の人に見て、感じてもらいたい」

僕が東京に行った後も、三從さんとの交流は続きました。岡山に帰省した時には、三從さんが地元備前で企画したパフォーマンスなどにも参加させてもらいました。備前アートイヴェントも観客として二度訪れ、参加アーティストたちと、三從さんのスタジオ「ホワイトノイズ(現・ホワイトノイズ 林三從ミュージアム)」で飲み交わしたことも、いい思い出です。僕自身もアーティストとして参加の誘いを受けましたが、当時は自分自身の作品制作や発表に注力していたためそれは叶わず……。唯一お手伝いできたのは、小道具の制作依頼があって、僕のシルクスクリーン工房でそれを制作してお届けしたことくらいです。

ただ、参加はできませんでしたが、なぜ備前アートイヴェントをやるのか、その思いを聞かせてもらったことは覚えています。その時、三從さんは「備前の人に見せたい」と強く語っていました。「備前の人に、とにかく見せたい。わかってもわからなくてもいい。見て、そして感じてもらいたいんだ」と。

三從さんのアートは、絵画や彫刻のように、形ある作品を作って見せるものだけではありません。備前アートイヴェントは特に、何らかの「出来事」を起こし、見る人がそこに飛び込んで体験することによって完成するものでした。また、三從さんは、作品を見た人や体験した人の生き方や哲学に変化を起こすことを、アートの本質と捉えていたように思います。備前アートイヴェントは、まさにそうした彼女の思想や価値観を凝縮したものといえるでしょう。

備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」。国内外のアーティストによる前衛的なパフォーマンスが、壮大なスケールで繰り広げられた

備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」。国内外のアーティストによる前衛的なパフォーマンスが、壮大なスケールで繰り広げられた

「絶対に、メモの一枚も捨てないでください」

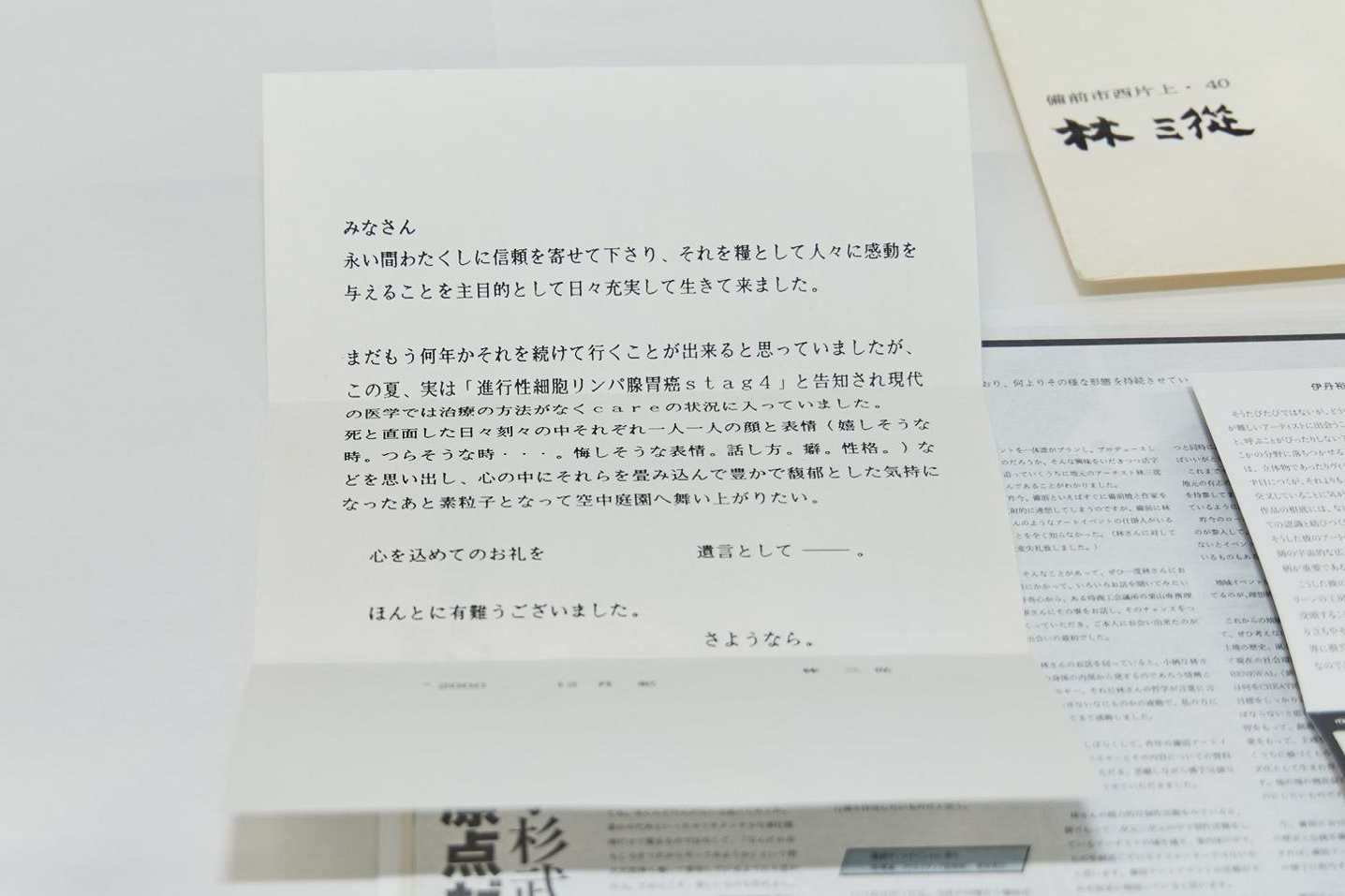

2000年12月の終わりに、突然、一通の手紙が届きました。

「心を込めてのお礼を 遺言として──。

ほんとに有難うございました。 さようなら。」

そう締めくくられた手紙は、三從さんの遺言でした。病気療養中に自分の最期を悟り「自分が死んだら、関係者にこの手紙を送ってほしい」と信頼する人に手紙を託していたんです。

「自分が死んだら、関係者にこの手紙を送ってほしい」と林三從が遺した手紙

「自分が死んだら、関係者にこの手紙を送ってほしい」と林三從が遺した手紙

遺されたホワイトノイズ、三從さんの事務所だった「アンモナイト」、そして今はもう取り壊された林家の母家には、作品や関連資料があちこちに詰まっていました。特に母家には、全部──全部があったんですよ。引き出しいっぱいにしまわれていたり、床に積み重ねられていたり、一見雑然としていましたが、「60年代の部屋」「70年代の部屋」といった感じで、部屋ごとにその年代の作品や資料が残されていました。彼女は自分の作品をきちっと整理して残すような記録の仕方はあまりしませんでしたが、部屋そのものが結果的に記録になっていたんです。

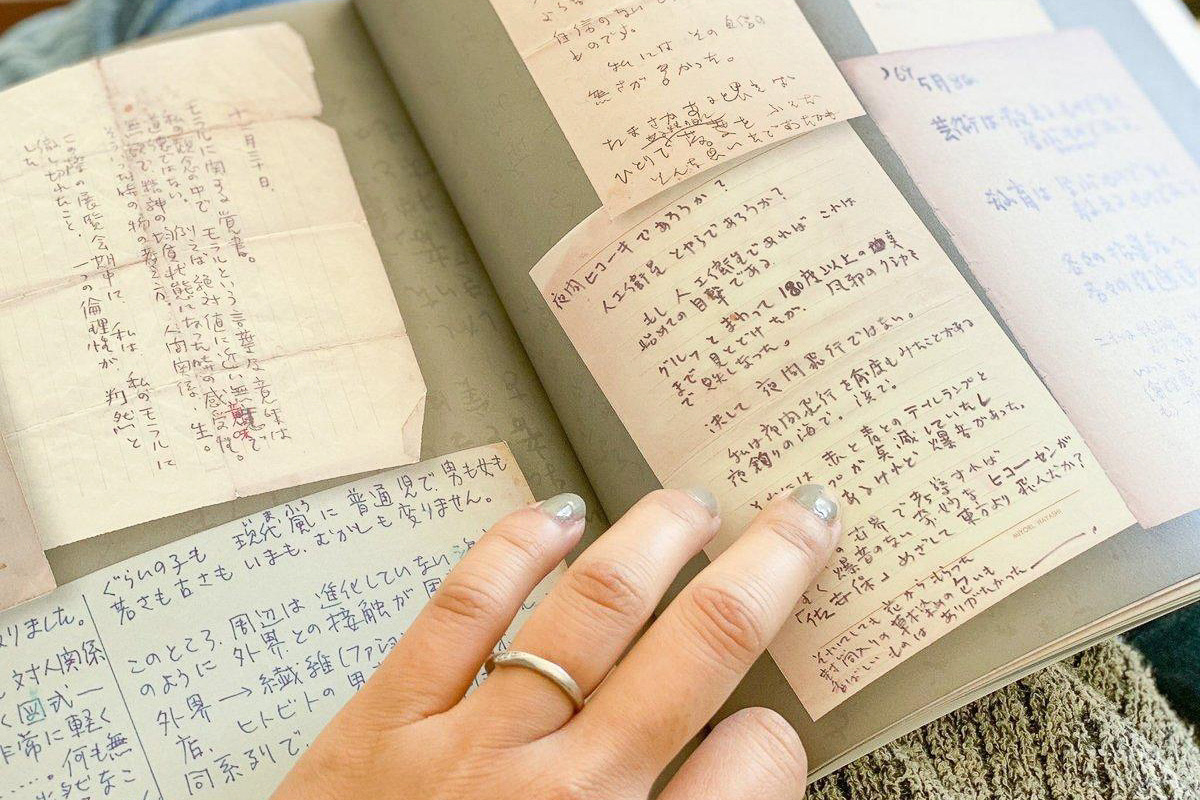

また、三從さんはメモやレポート用紙のような紙だけでなく、DMやレシートの裏などにさまざまな言葉を残していました。詩のような言葉もありましたが、ほとんどは走り書きのようなもの。でも、そこには備前アートイヴェントの理念や哲学、作品のアイデア、思索や哲学的思考の跡が、克明に、膨大に残っていました。

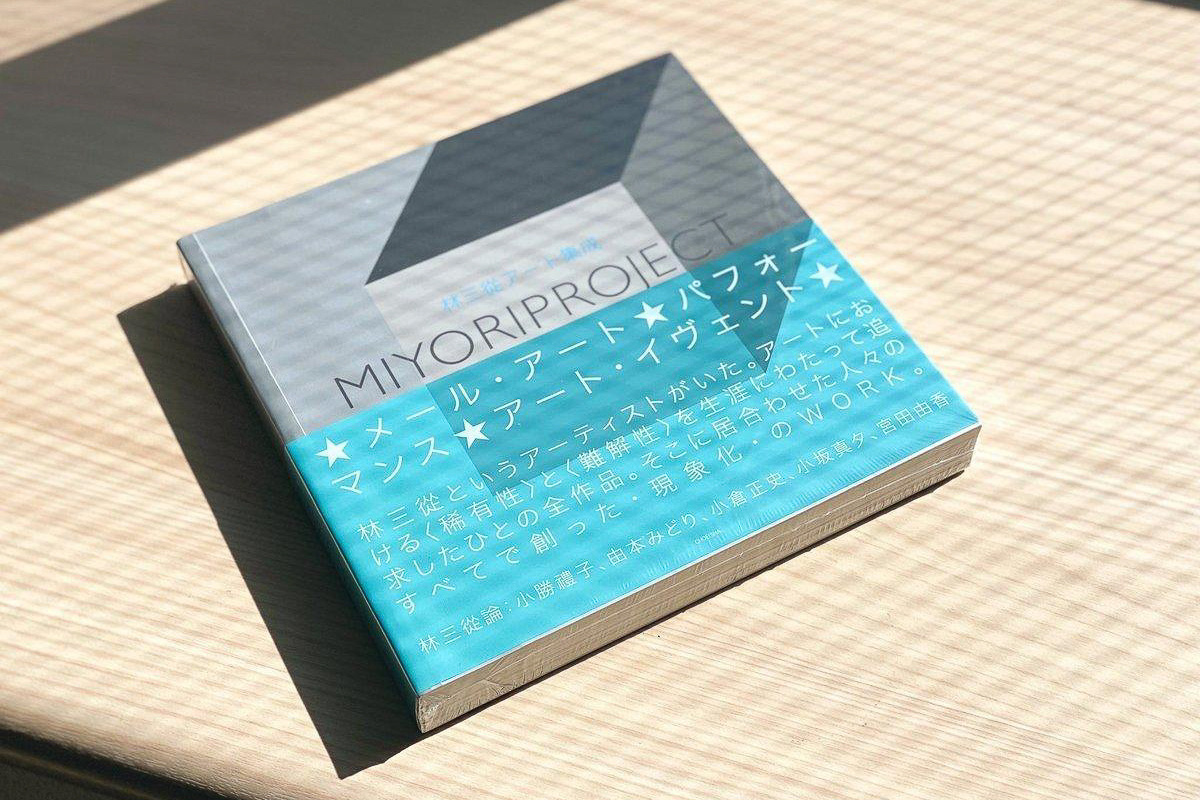

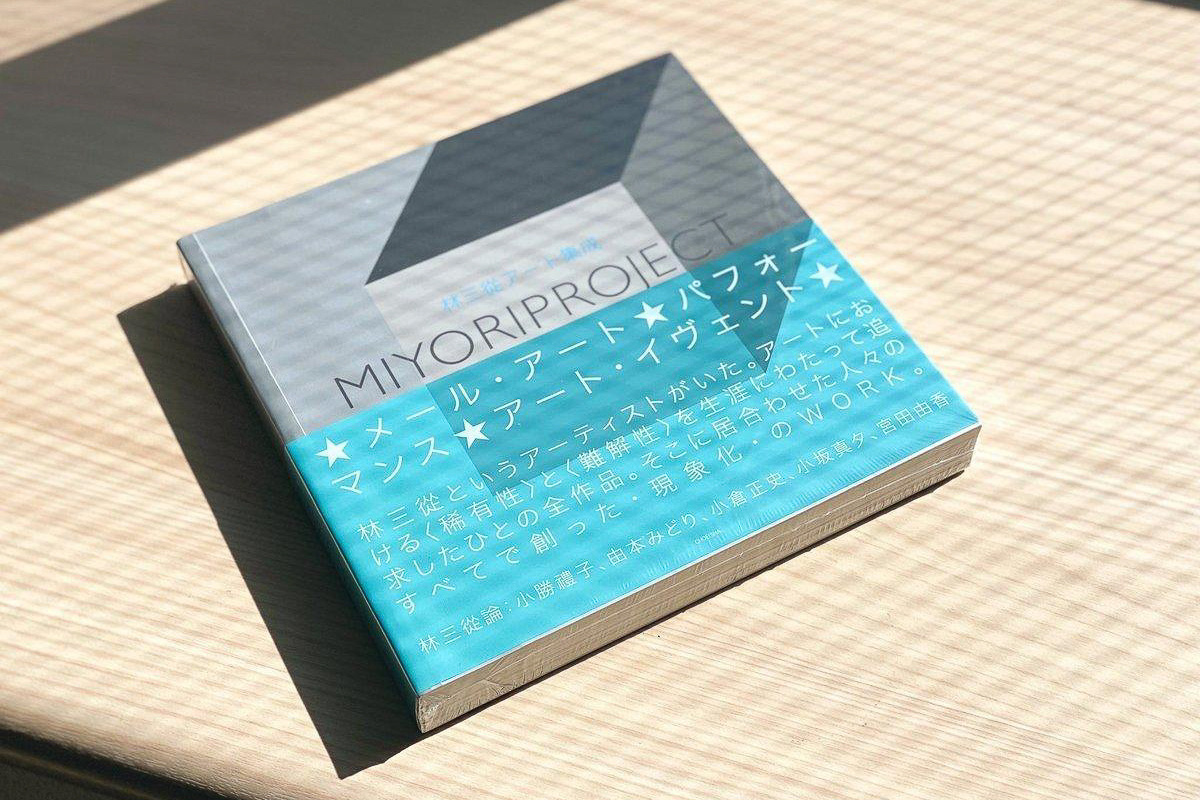

「で、これをどうするんだよ」という話が、三從さんと特に親交の深かったアーティスト・小坂真夕さんとの間で上がりました。彼は、東京で暮らしながらも三從さんと約30年にわたり交流を続けてきた方で、僕の美学校の先輩でもあります。自分が死んだ後の作品の扱い方は任せると三從さんは話していたそうですが、小坂さんと僕から「メモの一枚も絶対に捨てないでください」とご遺族に訴え、アーティスト・林三從の作品や資料を一冊にまとめた記録集『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社/2011年刊)を二人で編さんすることにしました。

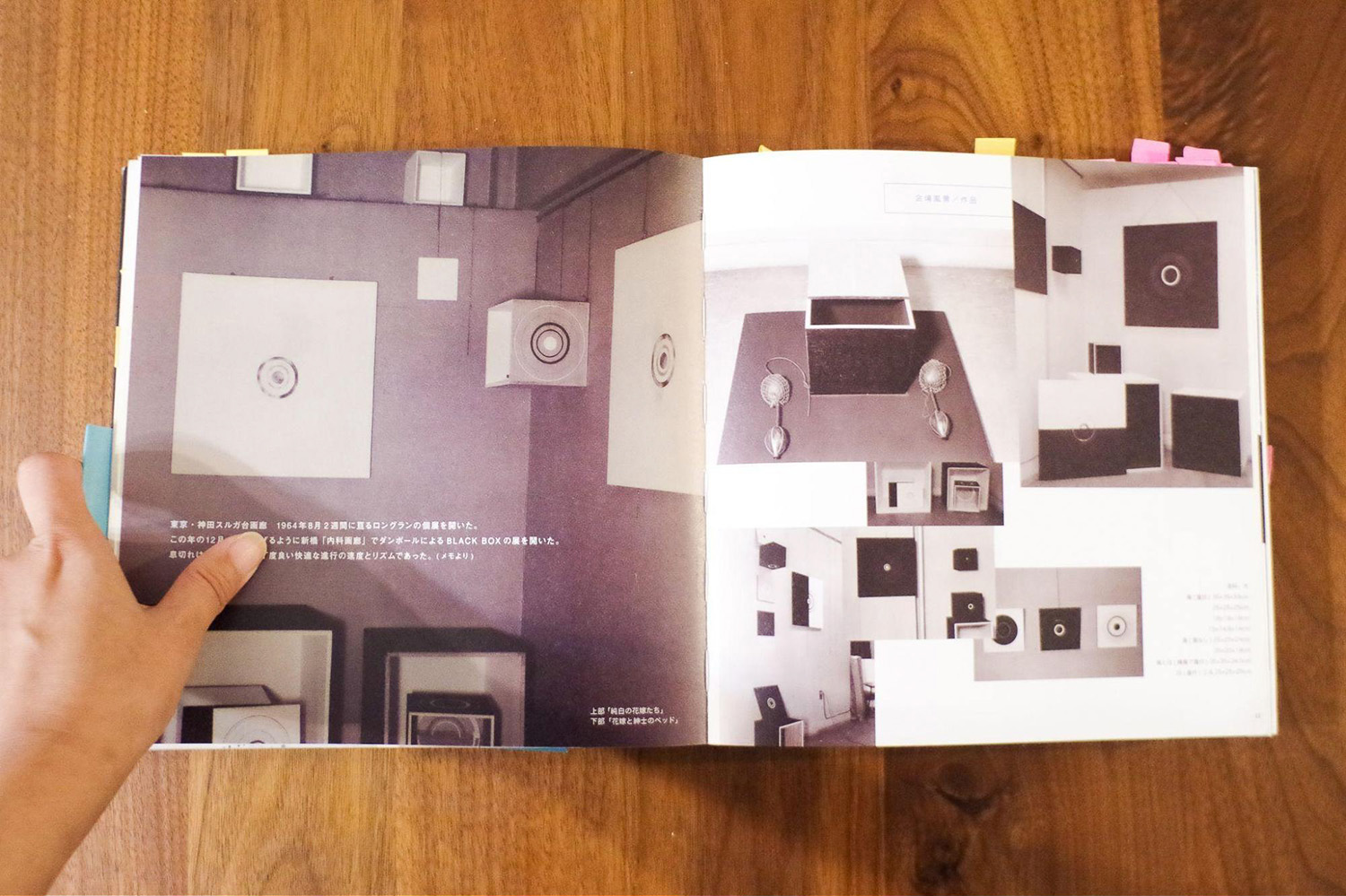

300ページを超える記録集『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)。膨大なメモ(中)や、個展の様子(下)をはじめ、多岐にわたるアート作品、メッセージ、国内外の活動などが網羅的に掲載されている

300ページを超える記録集『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)。膨大なメモ(中)や、個展の様子(下)をはじめ、多岐にわたるアート作品、メッセージ、国内外の活動などが網羅的に掲載されている

とにかく何でもいいから送ってくれとご遺族にお願いしたところ、葬儀から1、2ヶ月経った頃から義妹の林幸子さん(現・ホワイトノイズ館長)が、作品や資料が詰まった段ボールを送ってくれるようになりました。小坂さんと僕の二人で膨大な資料を整理し、少しずつ作品リストの制作や額装などの作業を進めて、完成したのは2011年。三從さんが亡くなって、11年経った頃でした。

次の人に受け渡したら、どう変化するか

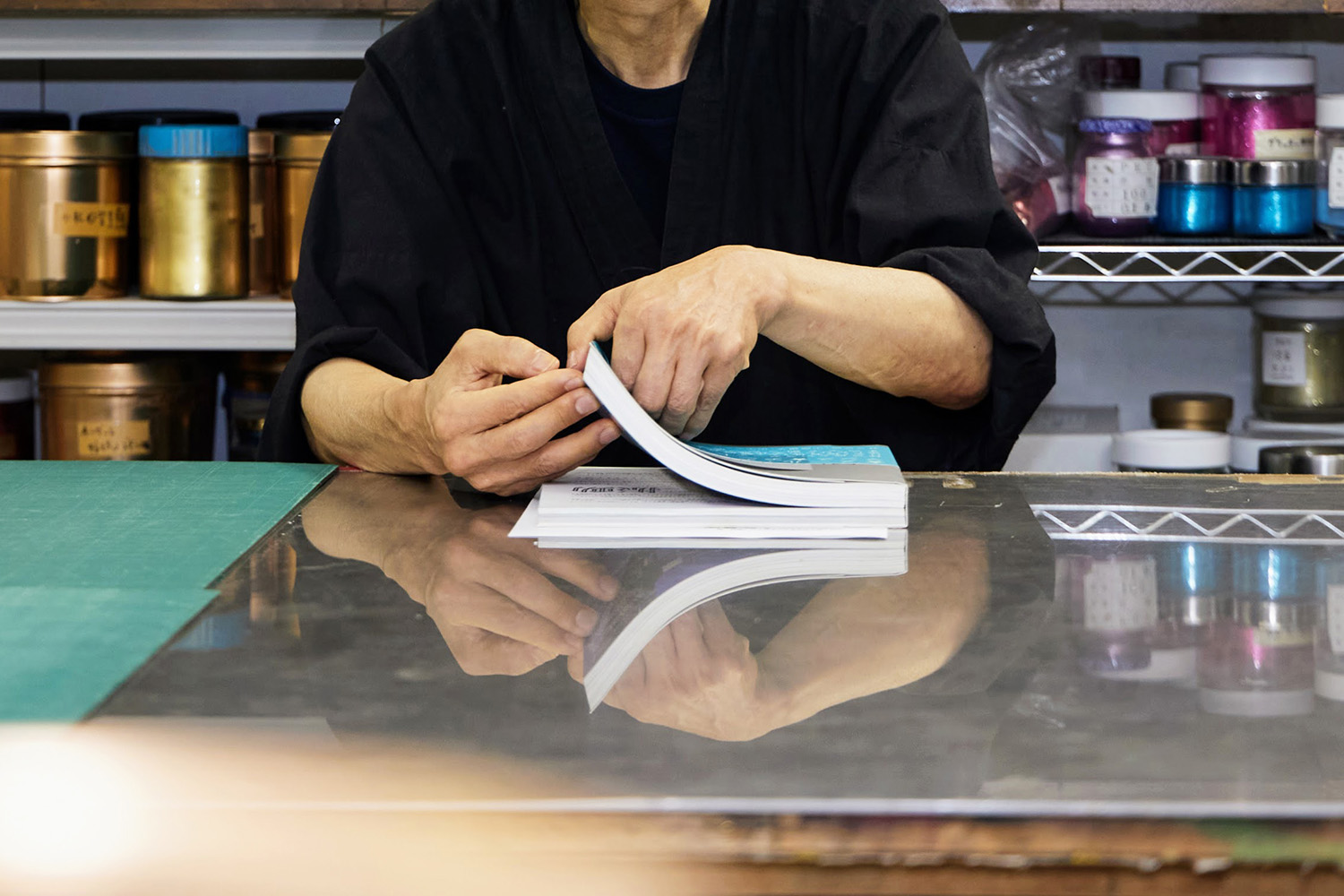

記録集の編さんにあたっては、全体の構成・編集を小坂さんが担当し、僕はデザインを担当しました。

制作にあたり、意識したことは二つあります。

一つは、「デザインをしないデザインにしよう」ということ。つまり、作品という素材を最大限活かすための、本質的なデザインワークをすることです。なぜなら、デザインを入れすぎると、アーティスト自身が持つ個性が薄まってしまうから。林三從というアーティストの作家性や気配が消えてしまわないよう、できるかぎり作品の持つ力が感じられるようなデザインにしたかったんです。

もう一つは、「実験的な要素」です。アーティスト・林三從なら、自分がやったことをありきたりに時系列に並べたりはしない。彼女は自分の作品やアートイヴェントをつくる際、「人がそこに参加したら、どんな変化が起きるか」ということを常に追求していた人でした。だから、記録集でも「林三從を知らない次世代の人が彼女の作品や存在に触れたとき、果たしてどんな表現が生まれるか」という実験的要素を交えたいと思ったんです。それがアーティスト・林三從を記録することだと考えていました。

そこで、当時僕が講師として在籍していた専門学校「桑沢デザイン研究所」の学生6名にこの記録集のデザインを託してみることにしました。学生たちに林三從というアーティストとその作品について説明し、あとはどうデザインをしたいかを彼らに自由に考えてもらい、その監修を僕が担当しました。

林三從を語り継ぐことは、実験的で生きた表現を続けるということ

もし、僕が今彼女の企画展をするならですよ。記録集の編さん時に考えたことと重なるけれど、アーティスト・林三從の作品や思想を紹介する展示はもちろん行いつつも、それと同時に、彼女の作品や思想にふれた現代の誰かがまた新しい作品を制作していく──そんな、林三從と現代の誰かが双方向に関わり合い発展していく「生きた企画展」にします。それを担うのは、プロのアーティストでも、一般の人でもいい。人が関われば関わった分だけ方向性は変わるかもしれないけれど、三從さんはきっと、そういう企画の作り方をする人だと思うから。

そういう実験的で生きた表現こそが、林三從を語り継ぐ方法じゃあないかな。

取材・執筆:南裕子

写真:田渕日香里

編集:小林繭子

※記事の内容は、掲載時点のものです

伊丹裕/Hiroshi Itami

岡山県出身。現代美術家。シルクスクリーン工房「360°GRAPHICS」主宰。20代の頃、実験音楽の活動を通じて林三從と出会う。「磁場=意識場」をコンセプトに、見えないエネルギーを探求して視覚的・聴覚的にわかる形に表現することを試み、作品を通して未知なるエネルギーを利用可能にする考え方を発信している。主な作品に《惑星磁場修正計画》など。

360°GRAPHICS

1982年に開業したシルクスクリーン工房。草間彌生、横尾忠則をはじめ、多くの著名な作家の作品制作を手がけ、現在はシルクスクリーン、ジークレー版画、360°GRAPHICSが独自に開発したネオシルク版画(シルクスクリーンとジークレーの手法を組み合わせた技法)の制作を行っている。工房はアーティストやデザイナーたちの制作の場として開放もされている。

『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』

A4変形 310P/4,000円+税/2011年 鳥影社刊

「ホワイトノイズ 林三從ミュージアム」館内にて販売中。

●通販のお問い合わせ

TEL:o9o-6837-1562(館長・林直通)

※oを0にしてお問い合わせください

メール:myor.hayashi★gmail.com

※★を@にしてお問い合わせください