その精神にふれる手がかり

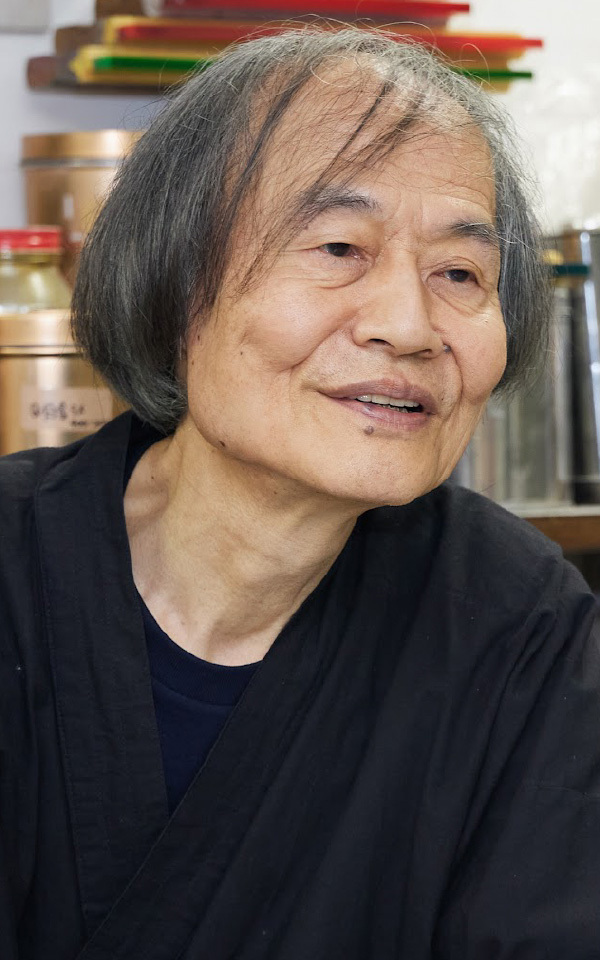

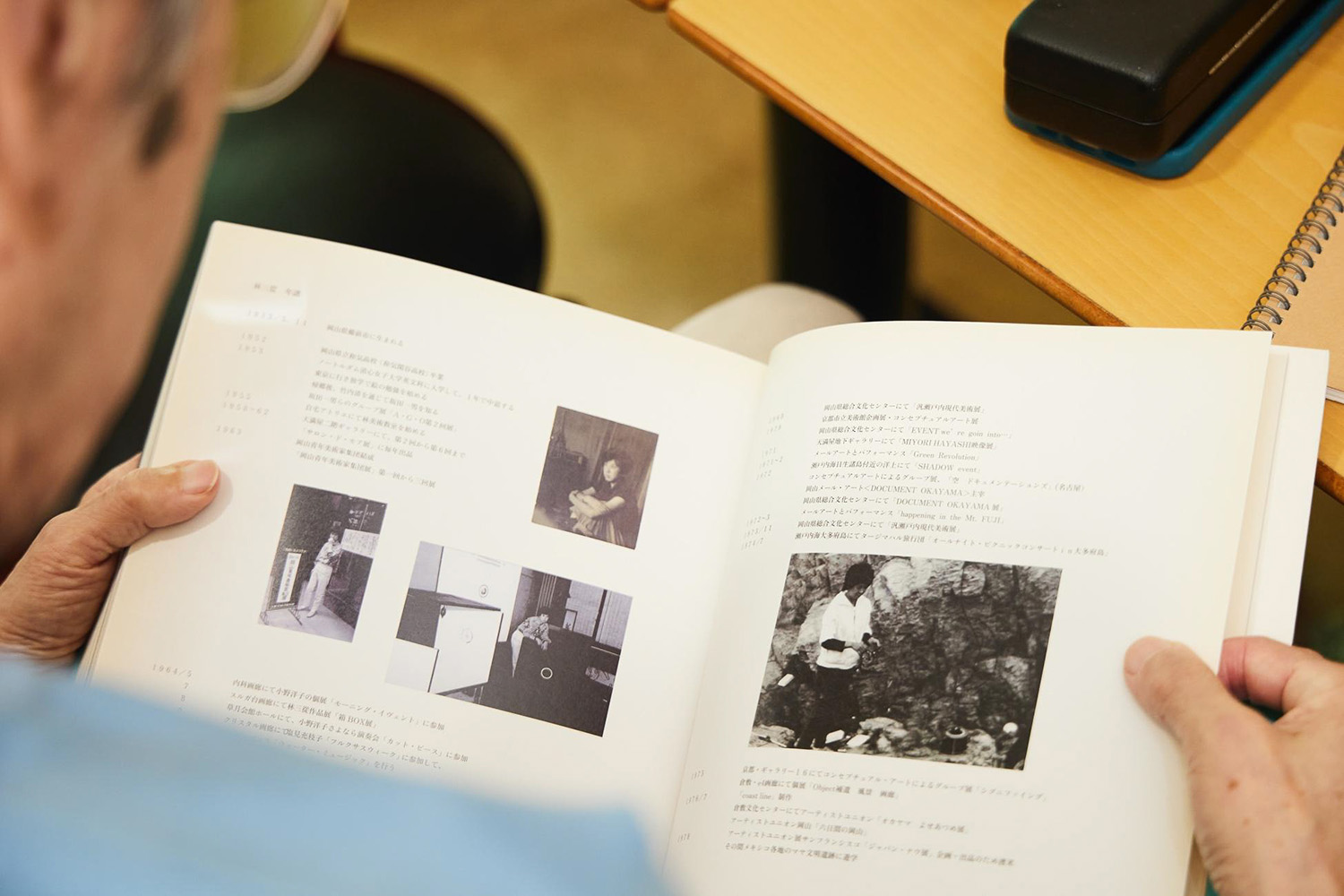

アーティスト・小坂真夕さんと林三從(はやしみより)の出会いは1972年。以降、東京と岡山の距離を越えて、30年もの間交流を続けました。林三從が11年続けた「備前アートイヴェント」にもアーティストとして3回参加し、林三從が亡くなった後には、その生涯をまとめた記録集『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社/2011年刊、以下『MIYORI PROJECT』)を、伊丹裕さんと共に編さん。作家として、友人として、林三從と長年交流してきた小坂さんに、林三從のことを語ってもらいました。

東京と岡山、離れていても30年続いた交流

三從さんとの出会いは1972年のこと。名古屋で開催されたメール・アート*の展覧会で、同じ出品者だったんです。僕は22歳、三從さんが40歳の時でした。

*メール・アート:郵便を送る行為そのものをアート、パフォーマンスの表現形式としたもの。

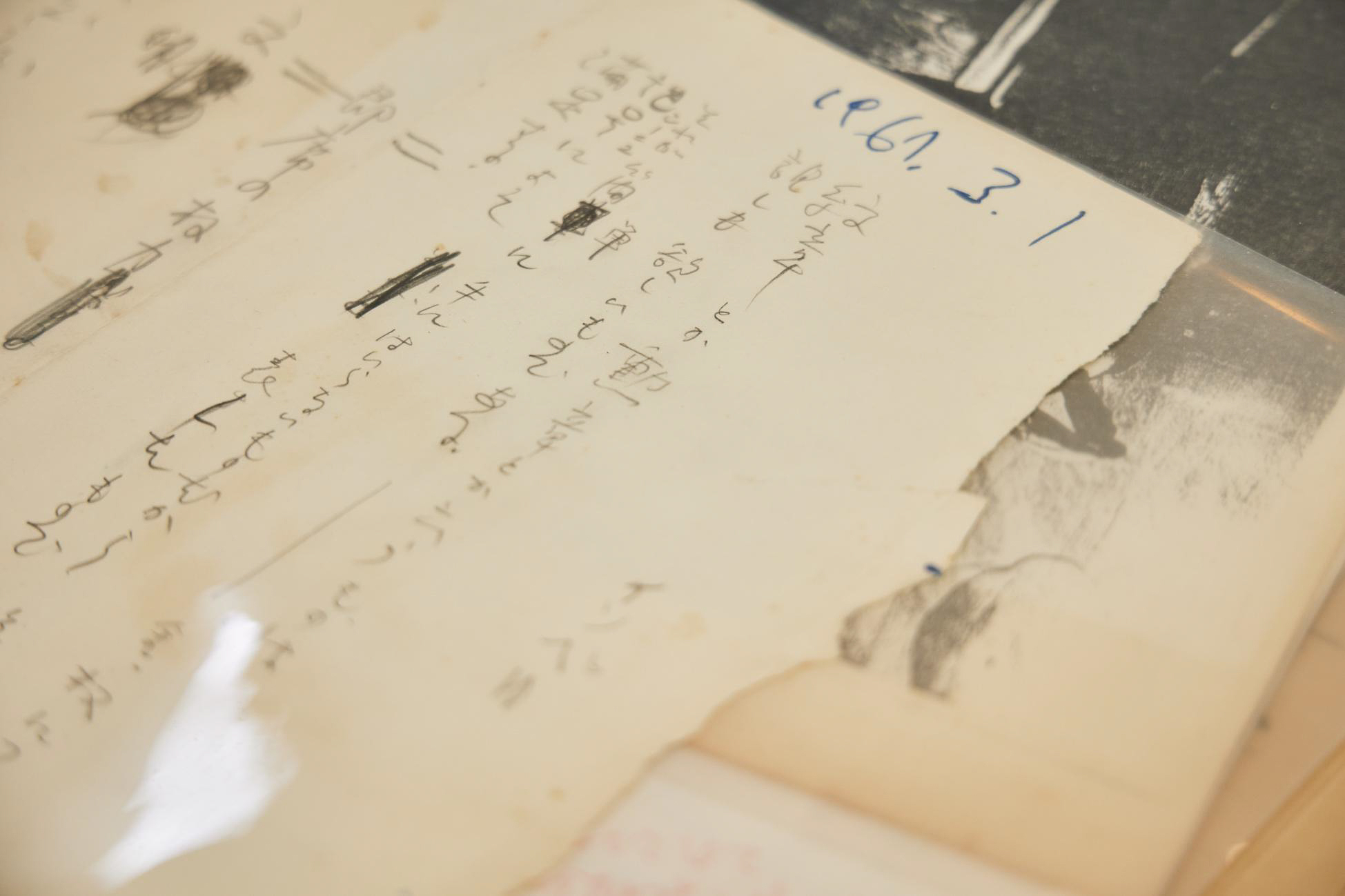

林三從のメール・アート作品。小坂さんをはじめとした知己のアーティストに郵送された(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

林三從のメール・アート作品。小坂さんをはじめとした知己のアーティストに郵送された(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

展覧会の前日に初めて会ったんだけど、なんというか……話が合ったんです。当時のアート界の権威主義的な部分に対して彼女が抱いていた反骨精神もよく理解できたし、お互い美術や音楽などの特定のジャンルに捉われない表現活動をしていたから、通ずるところが多かったんです。

僕は今も同じ考え方でアートと関わっていて、ノイズ・ミュージック(実験音楽)の活動も続けているけれど、「じゃあ音楽の人なんですね」と言われたら、そういうわけでもない。「音楽をやってます」、「美術をやってます」と一言で言えるような決まった表現形式がないから、アーティストとしてどういうことをやっているのかと問われたとき、いつも答えずに──答えられずにここまで来ています(笑)。

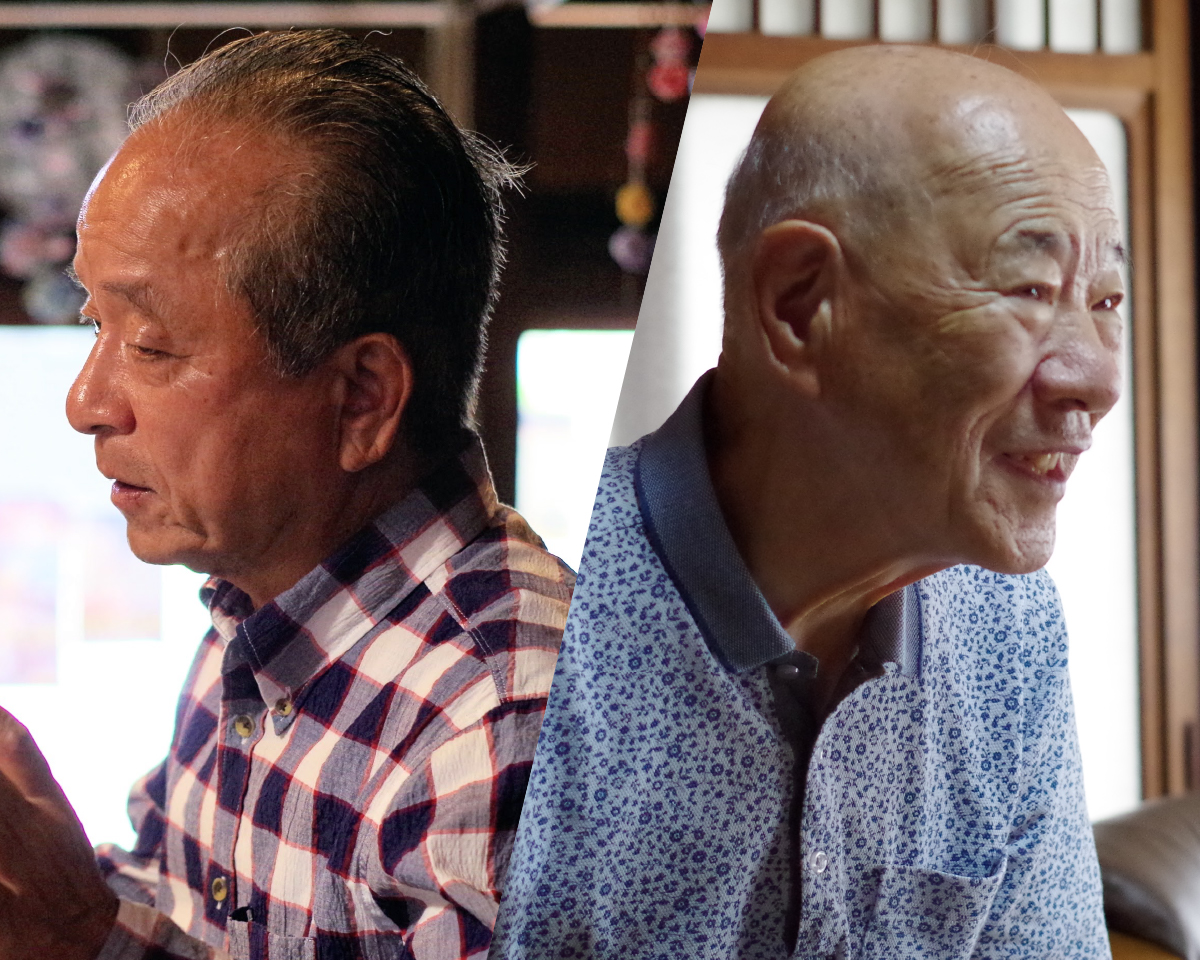

1981年にホワイトノイズで行った、小坂さんや林三從のノイズ・ミュージック・ユニットの演奏風景

1981年にホワイトノイズで行った、小坂さんや林三從のノイズ・ミュージック・ユニットの演奏風景

その展覧会の後、「備前にも一度おいでよ」と三從さんに誘われ、数か月も経たないうちに備前を訪れました。そこから度々遊びに行くようになり、三從さんが亡くなるまで、30年交流が続くことになります。「備前アートイヴェント*」にはアーティストとして3回参加しましたし、今も備前に残る三從さんのスタジオ「ホワイトノイズ(現・ホワイトノイズ 林三從ミュージアム)」で、ノイズ・ミュージックの演奏を一緒にしたこともあります。同じ企画展に出品することも多く、随分長い間交流を重ねてきました。仕事だけの関係性に留まらず、作家として、友人として、「一緒にいろんなことをやってきた人」という感覚が大きいですね。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

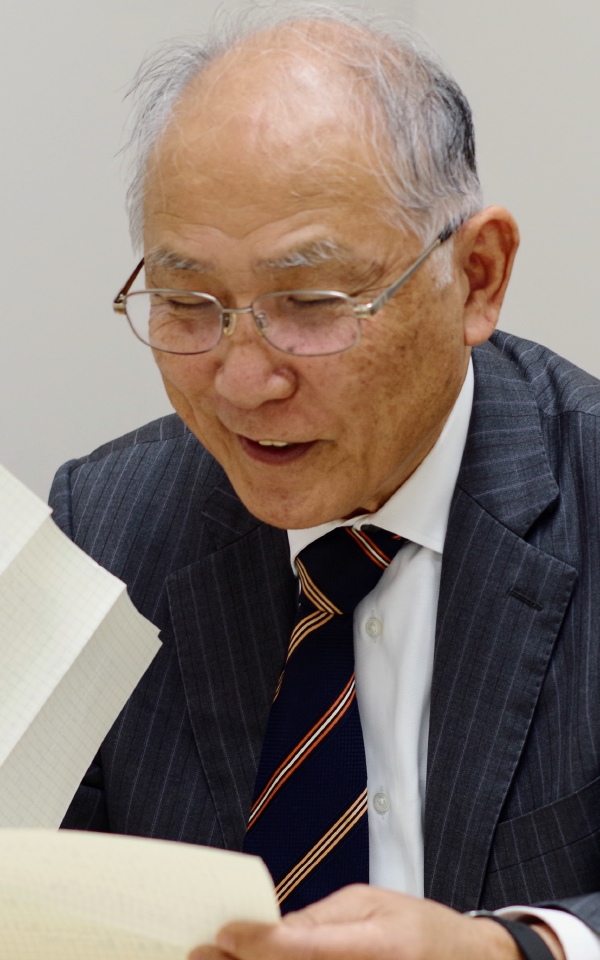

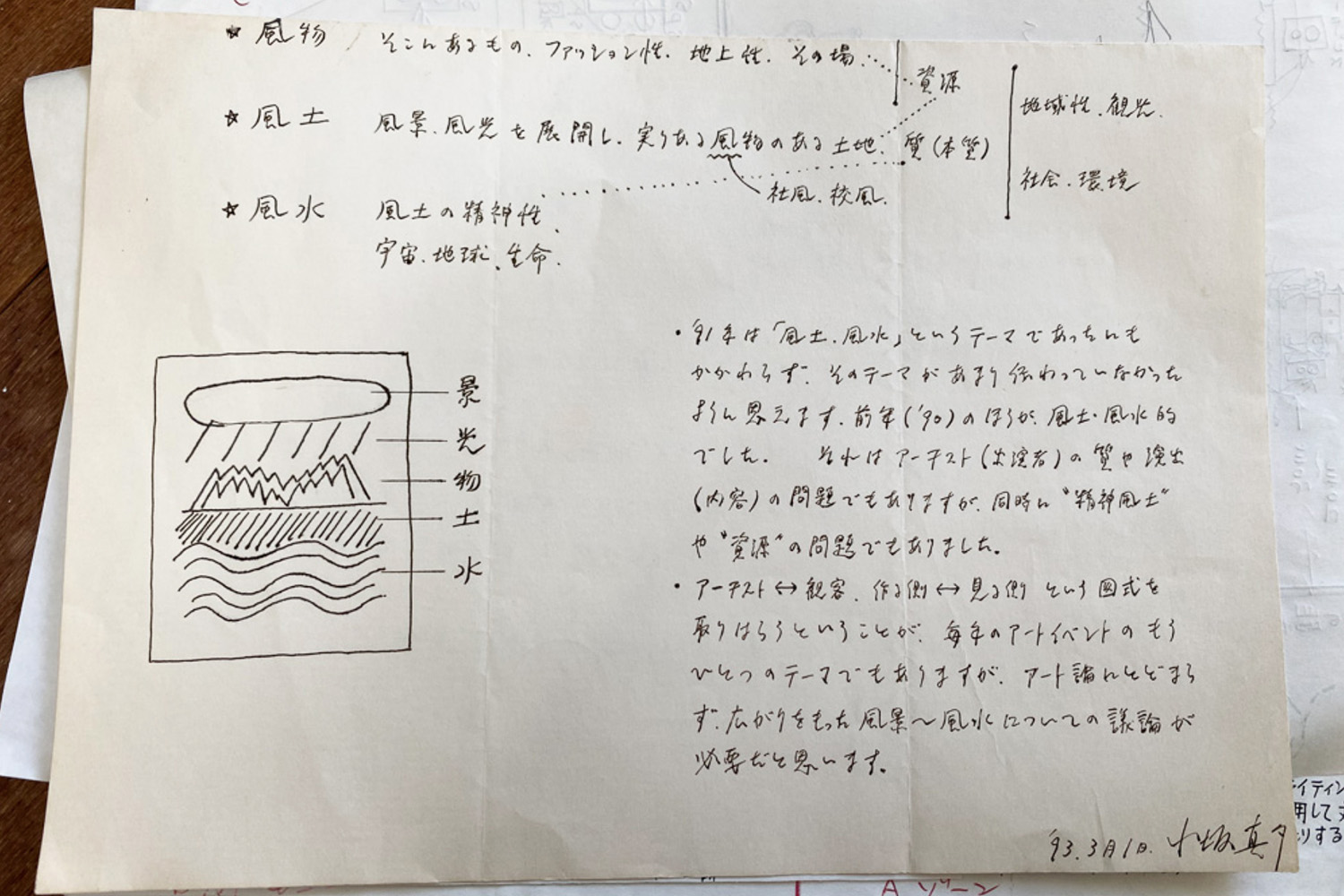

東京と岡山、暮らす場所は離れていたけれど、三從さんとは手紙のやりとりを通じて、東京のアート情報や、お互いの作品の感想をよく交換していました。思い返せば、僕からの情報をとても信頼して、大事にしてくれていたように思います。備前アートイヴェントを始める前にも、「こんな企画を考えている」と話を聞かせてくれて、僕からも「それなら、こんなアーティストがいいのでは?」なんて話をしたことがあります。時には、僕から厳しい意見を送ることもありましたが、それも丁寧に受け止めてくれていたように思います。

小坂さんが林三從に送った手紙。備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」についての感想や厳しい意見も綴られている

小坂さんが林三從に送った手紙。備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」についての感想や厳しい意見も綴られている

林三從の生涯を一冊に

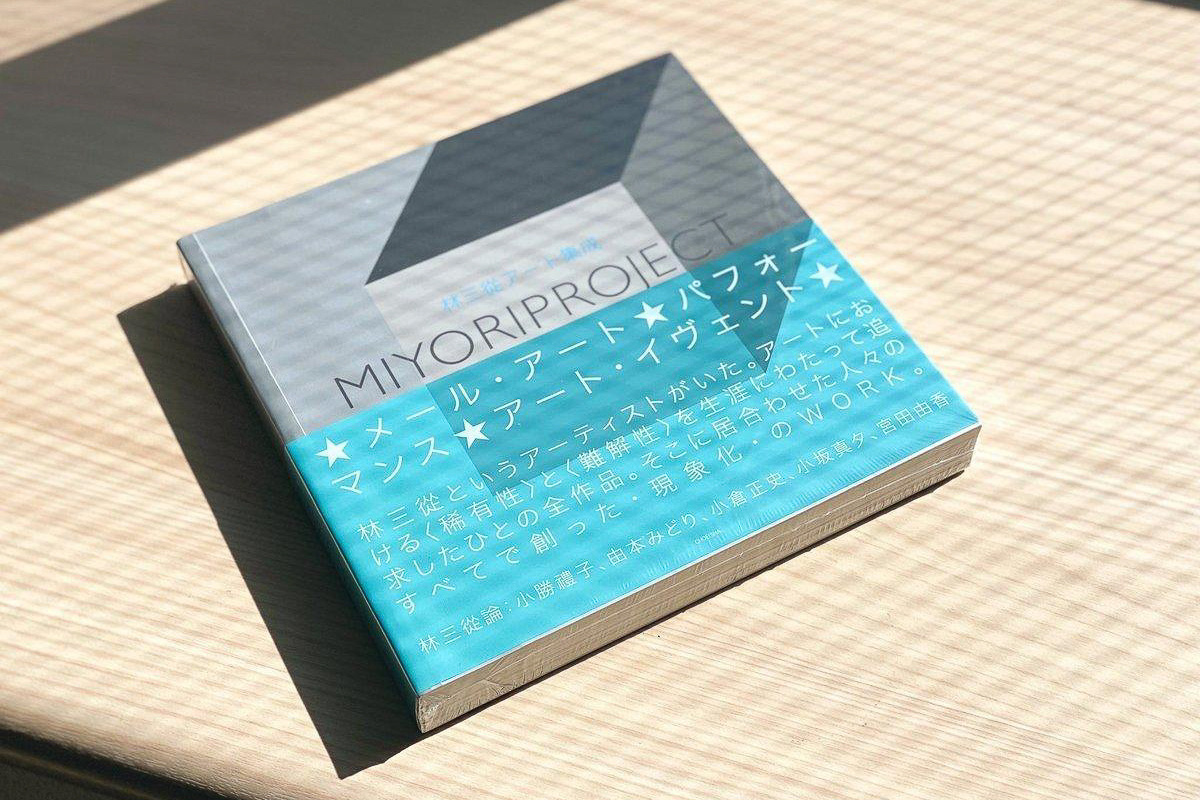

そんな長年の交流に終わりが訪れたのは、三從さんから最期の手紙が届いた時のことです。三從さんは、「私が死んだら送るように」と手紙と発送先のリストを信頼する人に託して、2000年12月に旅立ちました。この報せを受けた後、ホワイトノイズに遺された彼女の作品と、彼女の生涯をまとめた本を作れないかと考え始めました。そうしてできあがったのが『MIYORI PROJECT』です。

亡くなる前、三從さんはホワイトノイズに残した作品や資料について「ガラクタじゃけえ(岡山弁で「がらくただから」の意)」なんて言ったそうですが、本当に言葉通り「ガラクタ」と思っていたわけではないはずです。ホワイトノイズには、ありとあらゆる作品が残されていたし、備前アートイヴェントにいたっては、11年分の企画書をはじめ、写真も映像も、全て保存されていたんだから。

ただ、そのエピソードを聞いた時、ふと生前の彼女のことを思い出しました。「ああ、そういう感じの人だったな」って。地元でも、アーティストの間でも、いつも多くの人に囲まれていたけれど、何をやろうとしているのか、その本質をなかなか理解されず、どこか寂しさを感じさせる部分もあったなって……。

『MIYORI PROJECT』制作当時、小坂さんと幸子さんがホワイトノイズで作品整理を行う様子(撮影:黒田康夫)

『MIYORI PROJECT』制作当時、小坂さんと幸子さんがホワイトノイズで作品整理を行う様子(撮影:黒田康夫)

本の編さんには、三從さんと同郷であり、僕の美学校*の後輩でもある伊丹裕くんが一緒に取り組んでくれました。二人でご遺族に「メモの一枚も絶対に捨てないでください」と伝えたところ、現在ホワイトノイズを管理している、義妹の林幸子さんが協力してくれることになりました。

*美学校:1969年、東京で設立された多様な分野の美術学校。年齢・学歴による制限がなく、誰でも受講することができる。

まずは、作品と資料を整理するところから始めました。ホワイトノイズに足を運んでは作業を進め、東京でも作業ができるよう、定期的に作品や資料を幸子さんから送ってもらうようにしました。東京では主に紙の資料、メール・アート、三從さんが残したメモの整理を行い、一部の絵画作品は伊丹くんが額装してくれました。それが今も、ホワイトノイズに展示されています。

三從さんが遺したたくさんのメモにも全て目を通し、本にも収録することにしました。彼女は、メモ用紙だけでなく、チラシ、包装紙、レシートの裏……何にでも言葉を書き留めていて、その内容は備前アートイヴェントの理念、哲学、詩、日記等、多岐にわたりました。

林三從の絵画(上)と、膨大に残された直筆のメモ(下)。メモの写真は小坂さんの手元に残る一部

林三從の絵画(上)と、膨大に残された直筆のメモ(下)。メモの写真は小坂さんの手元に残る一部

『MIYORI PROJECT』の制作では、それぞれの作品や資料がいつ、何のために作られたものかという整理と全体構成は僕が担当し、本の形にするためのデザインやレイアウトは、伊丹くんと彼の教え子だった学生たちが担当することになりました。

手に取って読むと分かると思いますが、けして読み解きやすい構成ではありません。年代順に作品をまとめたり、一つひとつの作品に解説を付けたりはしていないんです。中には難解だと感じる人もいるかもしれません。でも、それでいいんです。生涯にわたって思索を深め、アートの難解性や深遠さに向き合い続けた人、それが林三從。僕はそう考え、できる限り彼女の精神性を感じさせるものにしたいと考えていました。

最先端のアーティストから地元の人々まで、多岐にわたる交友関係

『MIYORI PROJECT』の制作を進める中で、彼女を語る際に外せないと感じたのは、その交友関係の広さですね。地元岡山はもちろん、地方にいながら日本各地・海外にまで交友関係を持ち、当時から名の知れた前衛芸術家たちにも、知人や友人がたくさんいました。オノ・ヨーコが東京で開催したパフォーマンス《カット・ピース》(1964)に参加していたり、現代音楽家ジョン・ケージとの手紙のやりとりが残っていたり、1960年代に話題を呼んだ前衛芸術家集団「ネオ・ダダ」の面々とも繋がっていたりね。同じ岡山出身で、東京やニューヨークで活躍していた塩見允枝子*さんの紹介もあって、同世代のアーティストとの縁が広がったようです。

*塩見允枝子:現代音楽家。東京藝術大学在学中に、小杉武久らと「グループ・音楽」を結成。1964年に渡米し、フルクサスの活動に参加。イヴェント、インターメディア、パフォーマンス、作曲など多様な活動を行っている。林三從と同じ岡山出身で、公私共に交流があった。

『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)

『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)

『MIYORI PROJECT』制作の過程では、三從さんの作品を紹介する展示を何度か行いました。ホワイトノイズで林三從の来歴を俯瞰できる資料展示を2001年秋にして、その後も作品整理が進むごとに企画展をするようにしていました。三從さんと生前親交のあった方々が、全国から次々に足を運んでくれましたね。2009年には、東京・新宿で『MIYORI PROJECT』のデザインを担当した学生たちが中心となり、本の編集過程と共に林三從の作品を紹介する展示も行いました。会場に訪れた人の中には、岡山から来た人や「昔、林先生の美術教室に通っていた」という人もいましたね。

場を「共有する」「共同する」「作業する」行為そのものがアートだった

備前アートイヴェント1994「ソニック・カミロギ・サーキット 神々の庭園」の制作風景(上)と、当日の様子(下)

備前アートイヴェント1994「ソニック・カミロギ・サーキット 神々の庭園」の制作風景(上)と、当日の様子(下)

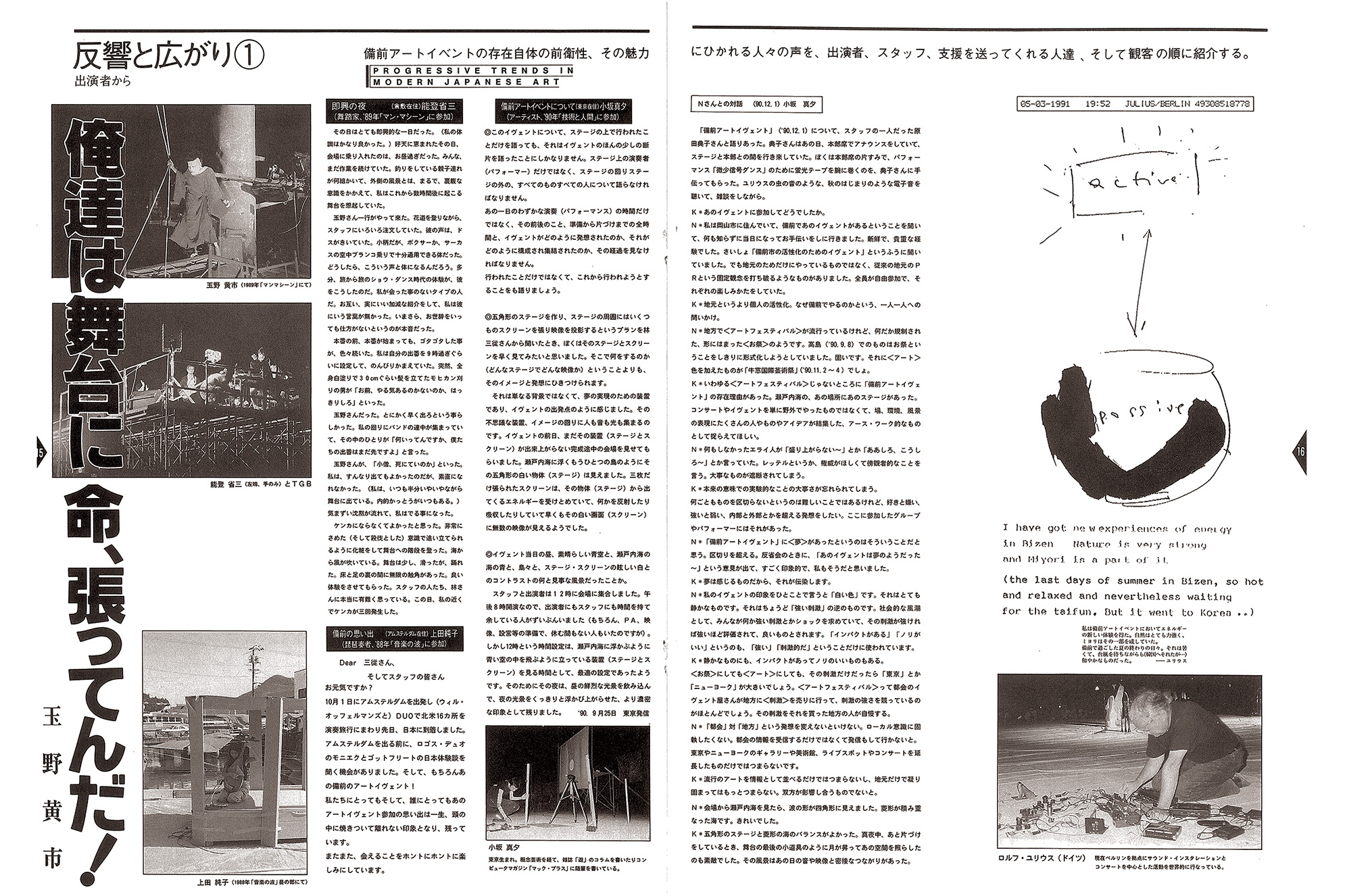

三從さんの取り組んできた活動の中でも、注目すべきは備前アートイヴェントです。備前アートイヴェントは、1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々が「クルー」と呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げました。『MIYORI PROJECT』でも、11年分の開催記録と、三從さんがプロデューサーとして綴った文章を掲載しています。

備前アートイヴェントは、参加する人と、場を「共有する」「共同する」「作業する」ことに重きを置き、開催前の早い段階からコンセプトの一つとして掲げていました。こういったコンセプトは当時とても新しく、他にそんな企画は聞いたことがなかったから、僕も「とても良いんじゃない?」と言ったのを覚えています。そしてクルーを巻き込みながら、初回から最終回まで11年連続で開催し、三從さんは徹頭徹尾その世界観を表現していました。そのオーガナイズ能力や企画力、実行力は特筆に値するものです。

ステージの上で行われたことは、備前アートイヴェントの一部

三從さんは、表現者であるアーティストと、受け手となるクルーが共同で表現現場をつくる作業を「イヴェント*」と定義していました。

*イヴェント:芸術家が引き起こす、観客を巻き込んだ偶発的な出来事を作品化したもの。ハプニング(happen=起こる・生じる)という表現形式が発展し、イヴェントと呼ばれるようになった。通常の「イベント」とは異なる。

それは一般的な「イベント」、つまり一日限りの賑わいを作る商業的イベントや興行とは異なります。なので、ステージの上で行われたことだけを語っても、それは備前アートイヴェントの断片を語ったことにしかなりません。備前アートイヴェントを語るなら、ステージの外にも目を向け、そこに立ち会った全てのもの、全ての事象、全ての人について語る必要がある。あの場で行われていたのは、地元の経済的活性化ではなく、個人の活性化。まずその場に行くこと、飛び込んでみることから始まる、一人ひとりへの問いかけだったんです。

しかし、会場で繰り広げられるパフォーマンスだけではなく、場を「共有する」「共同する」「作業する」という行為そのものが林三從のアートだったと理解できた人が、クルーやアーティストの中に果たしてどれくらいいたか、という疑問はありました。

僕がアーティストとして参加したのは1990年、1991年、1993年の3回ですが、現場には「林三從のやろうとしていることはよくわからない。でも参加する」という人の方が多かったように思います。途中からアシスタントプロデューサーとして関わった能勢伊勢雄さんをはじめ、彼女の打ち立てたコンセプトを理解し、同じ温度感で一緒に場をつくる仲間もいましたが、そんな人材がもっと地元備前から生まれたら、と歯痒く思う瞬間もありました。

ふとした一言に滲んだ、地方で生きたアーティストの孤独

『MIYORI PROJECT』では他にも、絵画、オブジェ、パフォーマンスなどの作品や、彼女が20代の時から携わっていた児童画に関する覚え書きなどの文章も紹介しています。300ページを超えるこの本の中で、特に僕の心に残っているのは、このページかもしれません。三從さんが亡くなる前に病室で書いた最期の手紙です。このメール・アートは──メール・アートだったかどうかはわからないけれど──林三從のアートの、真髄だと思いますよ。

林三從最後の手紙(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

林三從最後の手紙(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

三從さんが旅立つ直前の2000年末、入院していた病院にお見舞いに行ったんですよ。思えばそれが彼女と会った最後でした。病院の屋上で二人で話をしたのですが、最後まで、作ること、アートのことを話していましたね。

それから、後継者っていうのかな。三從さん自身が「後継者」という言葉で表現したわけではないけれど、「誰もいないよねえ」なんて話もしていたことを思い出しました。自分の作品を後世まで遺したいとか、備前アートイヴェントを誰かに引き継ぎたかったとか、そんなふうに思っていたわけじゃあなくてね。何て言えばいいんだろう……、備前アートイヴェントを通じて実現しようとしていたことや、三從さんが考えていたことを、理解して次に繋げてくれる存在っていうのかな。やっぱり心のどこかで「周りに理解されていない」と感じていて、「そんなふうに理解してくれる存在がいれば」と考えることがあったんじゃないかな。

彼女が亡くなってもう25年が経ちますが、もし彼女のことをもっと知りたいと思ったなら、きっとこの本やホワイトノイズに残された写真、映像、ドキュメントなどの記録が手がかりになるはずです。彼女の作品は、パフォーマンスや備前アートイヴェントなど、その場に立ち会うことでしか体験できない、形のないものが多かった。けれど、残されたものを通じて彼女の足跡を辿り、その精神に触れることはできるはずです。林三從という稀有な才能を持つアーティストがいたこと、そして、そんな人物が備前という地域に存在したこと。それを今の時代を生きる人たちにも、改めて知ってもらえたらと思います。

取材・執筆:南裕子

写真:田渕日香里

編集:小林繭子

※記事の内容は、掲載時点のものです

小坂真夕/Mayu Kosaka

アーティスト、ライター。1950年生まれ、東京都出身。1971年に美学校に入学し、松澤宥からコンセプチュアル・アートを学ぶ。林三從とは1972年の出会いから晩年まで連絡を取り合い、「備前アートイヴェント」にも参加(1990、1991、1993)。林三從の没後、伊丹裕と『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社/2011年刊)の編さんを手掛ける。現在は、東京・泉岳寺で「カフェ・ゴダール」を経営しながら、ノイズ・ミュージックの活動も継続している。

カフェ・ゴダール

土産物販売とギャラリースペースを併設する泉岳寺境内にあるカフェ。大正時代から続く泉岳寺の土産物店を小坂さんが母から受け継いで運営している。

『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』

A4変形 310P/4,000円+税/2011年 鳥影社刊

「ホワイトノイズ 林三從ミュージアム」館内にて販売中。

●通販のお問い合わせ

TEL:o9o-6837-1562(館長・林直通)

※oを0にしてお問い合わせください

メール:myor.hayashi★gmail.com

※★を@にしてお問い合わせください