しながら、

新たな世界を

切り開いていく

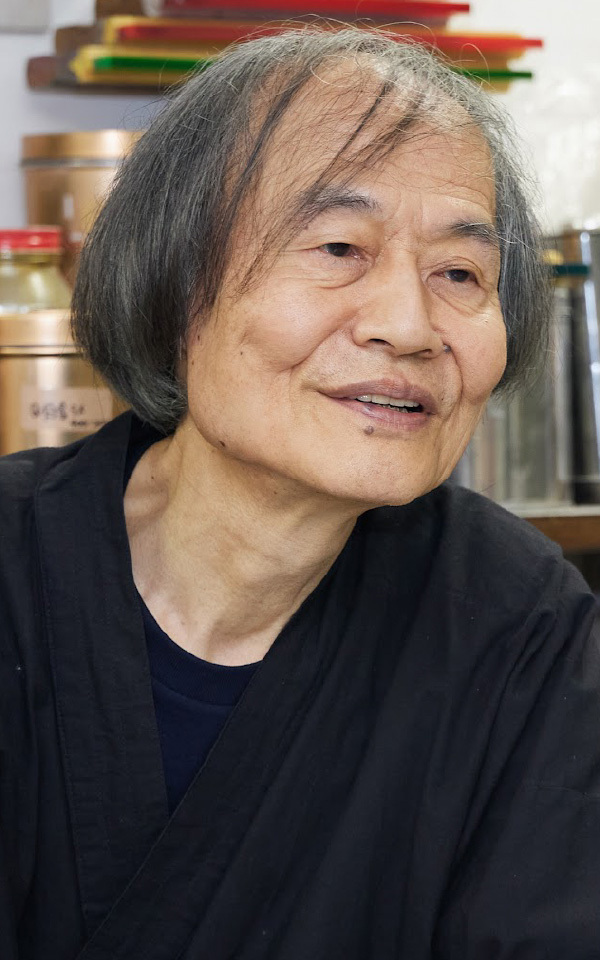

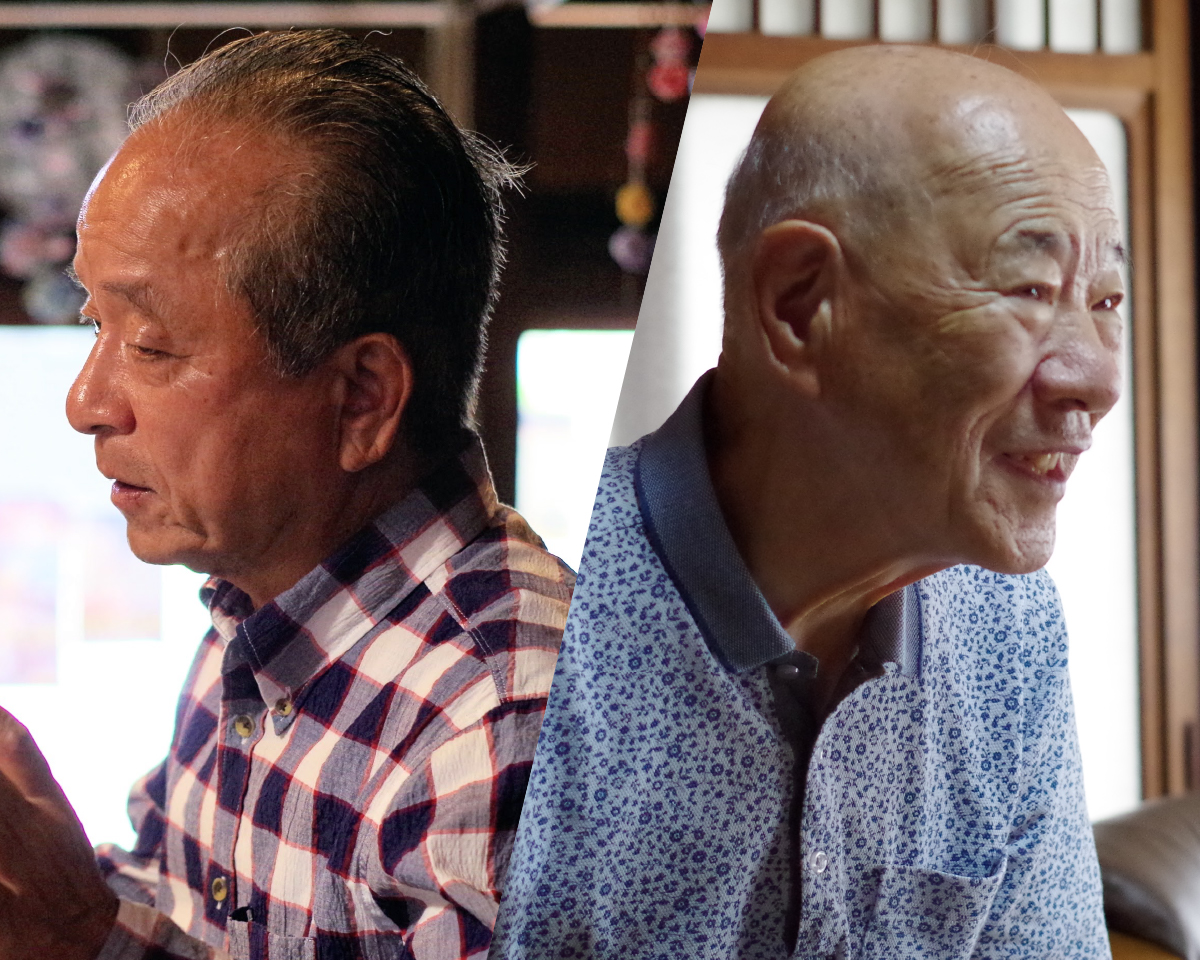

岡山エリアの地方紙「山陽新聞」の記者や文化事業の担当者として、30年以上岡山県の文化界の動きを見つめ、現在は備前市文化芸術振興財団の理事長を務める大橋宗志さん。記者時代に林三從(はやしみより)から「備前アートイヴェント*」について熱いプレゼンを受けたことをきっかけに交流が深まり、二人の間には記者と取材対象者を超えた信頼関係がありました。当時、林三從が備前とどう向き合っていたのか記憶を辿りながら、大橋さん自身も備前の芸術文化に携わる今、改めて思うことを伺いました。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

大量の資料とともに語られる、備前アートイヴェントへの熱い思い

私は1975年から山陽新聞社に勤めていましたが、友人に誘われるまで、備前アートイヴェントに行ったことがなかったんです。実際に足を運んだのは、第3回目、1989年の「マン・マシーン」の回。片上湾を背景に舞台が組まれ、闇に包まれた海辺の異空間に音と光が交錯し、地上10メートルの塔に築かれた足場で舞踏家・玉野黄市がおどろおどろしいパフォーマンスを繰り広げていました。現代音楽家・小杉武久の電子バイオリンが響き、あの場が異次元の空間に変容していく様子は圧倒的で……。近未来の祝祭イベントと言えばいいのかな。それまでに経験したことがないような、ワクワクした気持ちを味わいました。

備前の人たちや地元企業がこれを支援したというのも、すごいじゃないですか。この時代の前衛芸術は東京で行われることが多く、見慣れない人が大半だったと思いますし。

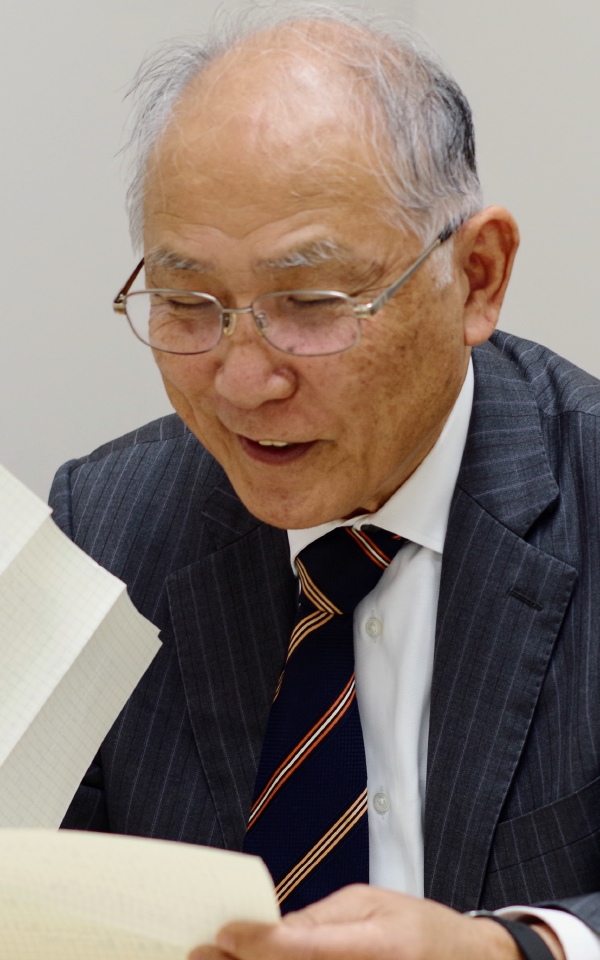

その後、私は文化部に配属され、音楽や演劇、美術、工芸などを中心に取材するようになりました。林三從さんと出会い、備前アートイヴェントについて個別にプレゼンを受けたのもこの頃ですね。今も手元に残してある林さんからの手紙には、「先日は、長いお話をしました。お近づきになれてうれしいです」と書かれています。消印が1991年8月1日だから、これより前に初めてお会いしたのでしょう。随分昔のことですが、こうして彼女からの手紙や資料を全て保管してあるので、なんとか記憶を辿れました。

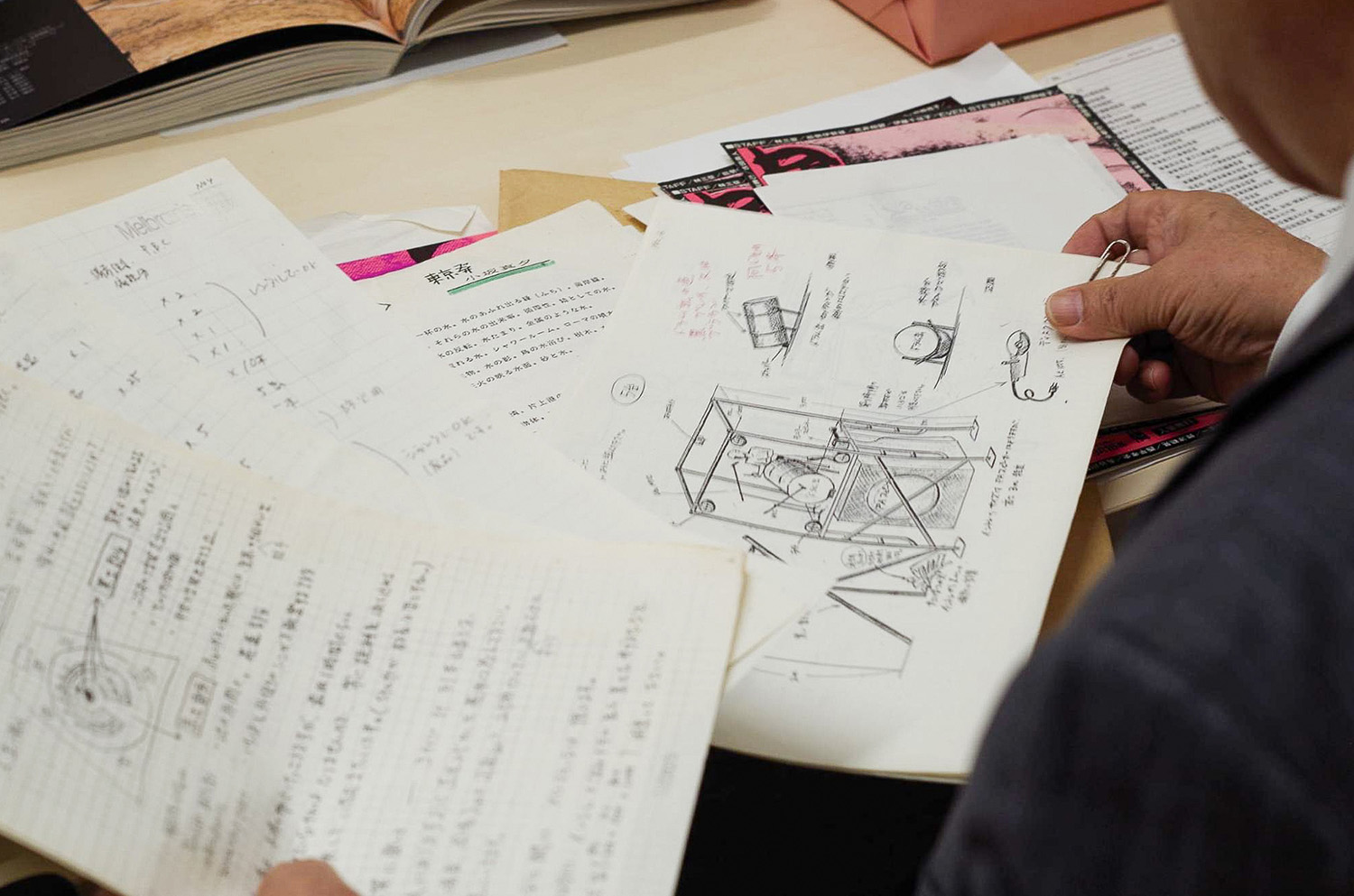

林さんは「お会い致します折、話の続行としてこの文面をご持参願えれば、イントロの部分として、話が展開し易いと思います」なんて添えて、会う前には備前アートイヴェントに関する資料を必ず、たっぷりと送ってくれました。企画意図から始まり、備前の地形や歴史の話、出演アーティストや会場図面、装置の設計図などの資料を広げながらとうとうと説明してくれるのに聞き入り、私が告知記事の段取りをするわけです。

会う時はいつも、かつて岡山市表町にあった喫茶店「アルチザン」と決まっていました。林さんはとにかく情熱的な人で、会えば1時間以上、備前アートイヴェントについて熱く語ってくれた。あの独特な語り口も好きだったなあ。ちょっとぶっきらぼうで、さっぱりしていて。1時間でも、2時間でも話を聞いていられる、そんな魅力があるんですよ。

私はかねてより欧米や日本の現代アートに関心があり、さまざまな展覧会に足を運んできたし、「山海塾」などの舞踏も観ていました。その上で感じたのは、林さんのやっていることはそれらのアートと触れ合いながらも、さらにその先をいく、異質の前衛アートだったということ。だから取材する以上に非常に興味深く林さんの話に聞き入ったし、林さんも喋りがいがあったのだと思います。

林三從が大橋さんに渡した、備前アートイヴェントの資料。手描きの図面に細かい説明書が添えられている

林三從が大橋さんに渡した、備前アートイヴェントの資料。手描きの図面に細かい説明書が添えられている

アーティストの中には、自分の作品や表現しようとしていることを知ってもらうために、非常に丁寧に言葉を紡ぐ人や、多弁になる人も多いです。中でも、林さんは人一倍熱心でしたね。備前アートイヴェントへの強い思いが言葉になり、身体の中から溢れ出ているようでした。林さんの語る姿、それ自体がパフォーマンスでもあったと思います。今思い起こしても、アルチザンでのあの時間は、忘れられない至福の時間でした。

備前アートイヴェントの詳細が書かれた、山陽新聞の告知記事(山陽新聞社提供)

備前アートイヴェントの詳細が書かれた、山陽新聞の告知記事(山陽新聞社提供)

即興的に対応する、アーティストの力

備前アートイヴェントには、演奏や舞踏などで即興表現をするアーティストが多数出演していましたよね。林さんはよく「即興ができんとアーティストじゃないんだ」と、その場に起こるさまざまな変化に対応することの大切さについて話していました。

明確に、林さんが見せたかったであろう場面を目の当たりにしたこともあります。1996年「谷にこめられた精神文化」で、ジョン・海山・ネプチューンが尺八の演奏をしている時、たまたまサイレンを鳴らした救急車が近くを通過したんです。当然、観客の意識もそちらに向いてしまう。すると彼は「ピーポー、ピーポー」とサイレンに合わせて演奏し始めた。その瞬間、林さんが常々言っていた「アーティストは、場に起こるさまざまな変化に、即興的に対応できないといけない」という言葉を思い出しました。まさにそれを目撃したんです。見事に現場の変化を受け入れ、観客をより深く演奏に引き込んだ。これが本物のアーティストなんだ、と感心した体験でした。

尺八やシタールなど多国籍な楽器の演奏と共に、舞踏家・玉野黄市らによるパフォーマンスが繰り広げられた(備前アートイヴェント1996「谷にこめられた精神文化」)

尺八やシタールなど多国籍な楽器の演奏と共に、舞踏家・玉野黄市らによるパフォーマンスが繰り広げられた(備前アートイヴェント1996「谷にこめられた精神文化」)

アートを備前に深く根付かせ、人を動かす力を生んだ

おそらく地元の人の中には、林さんが何をやろうとしているのかようわからんっていう人もいただろうし、現代アートに興味を持ってないと理解できないパフォーマンスも多かったかもしれません。彼女からの手紙にはこう書かれていました。「いろいろと蔭からのサポートありがとうございます。一先ず終了しました。(中略)岡山のマスコミの方々の中で貴重な知覚を持った人だと尊敬しています」。私は林さんのしたこと全てを理解していたわけではないし、記者としても、林さんの期待にほとんど応えられていませんよ。でも、こんな手紙をくれたということは、話し相手として信頼してくれていたのかなとは思います。

私は、備前アートイヴェントには大きな意味があったと思います。当時、地方で行われるアートイベントは、東京で行われた企画や作品を持ってきて、同じことをするにとどまることがほとんど。大きな話題にはなるものの、会期を終えた後、その土地に何かを残すことなく終わってしまっていました。

だけど、林さんがやったことは、最初から備前という地域に深く根付いていました。運営費を備前商工会議所と協力し合って集め、ボランティアや出演者として地元の人を大勢呼び、みんなの力でつくり上げたわけです。第5回で「風土・風水」というテーマを設定したことからも分かるように、林さんは備前という地域の自然、歴史などから物事を考えていました。それでいて、招聘するアーティストは世界で活躍している面々で、アートを捉える眼差しは日本の枠にとどまらなかった。この絶妙なバランス感覚を持っていたことが、素晴らしいですよね。

備前に根付くといえば、林さんが亡くなった後、追悼イベントが数回行われていますね。私は2007年の「WHITE NOISE特別企画〜みよりとことば〜」が印象に残っています。林さんが残した言葉を岡山演劇界の第一人者である古市福子さんが読み、就実大学教授であり、コンテンポラリーダンスの即興表現に定評があるダンサー・岡本悦子さんが踊ったイベントです。

手がけたのは、岡山エリアで舞台芸術を企画している、「NPO法人企画on岡山」の理事長・大塲真護さん。彼からは企画の相談を日頃からよく受けていて、この時も出演者を私から提案していたんです。大塲さんは、林さんが亡くなってから興味を持ち、彼女の残した言葉を作品や資料、メモなどから時間を掛けて熱心に集め、林さんにふさわしいパフォーマンスを組み立てた。会場である備前市西片上の「ホワイトノイズ 林三從ミュージアム」は三角座りをした観客でいっぱいになり、誰もが林さんの残した言葉に耳を澄ましていました。言葉に合わせ、即興でダンサーが舞い、林さんの思いに共鳴した表現者たちの気持ちが、あの空間に詰まっていましたね。

2023年には、林さんが主宰していた「林美術教室」の生徒さんの描いた絵を集めた展覧会が「ホワイトノイズ 林三從ミュージアム」で開催されました。亡くなって20年以上経っても、アーティストや地域の人たちの心に、林さんから学んだことが作品という形で残っている。備前市西片上の人たちと話していても「昔、三從さんが言ってたんだけど」、「林美術教室に通っていた人が、今こんなことをしててね」と、折に触れて林さんのことを口にするんですよ。彼女と関わっていた人同士が今も接点を持ち、彼女の思いや記憶をあちこちで引き継いでいるのが、いいですよね。

備前アートイヴェントを11年続けることができたのも、今なお地元の人たちを惹き付け続けるカリスマ性を持つ、林さんの力だったのかなと改めて思います。

「アートとは、コミュニケートすること」

林さんのことを思うとき、浮かぶのは喫茶店アルチザンで話し続ける姿や、晩年、入院中なのにこっそり病院を抜け出し、ピアニストのフジコ・ヘミングのコンサートを観るため岡山シンフォニーホールに来ていた姿。「フジコ・ヘミングの演奏からは凄まじい『気』を感じる」って言っていました。林さんはね、「気」というのを大事にしていたんですよ。その場に流れる空気とか気配とか、そういうもののことだと思うんだけど。それが風土・風水にも繋がっていたんだろうなぁ。

林さんが亡くなる直前、たまたま入院先にお見舞いに伺ったんです。病室から屋上に移動して話をすると、「今、あっちの世とこっちの世とを往復して、イマージナブルな至福を感じている」と、いかにも林さんらしいことをおっしゃっていました。お世話になった方々に送る遺書や、葬儀に使う写真の手配を自分でしているとも。驚きましたが、これも林さんらしいと思いませんか。自らの死を「イヴェント*」に見立てて、ディレクションしようとしていたのだから。ほんと、ものすごく元気そうだったんですよ。まさか、その5日後に亡くなるとは思いもしなかった。だからこそ、あの時の記憶は今も鮮明に残っています。

*イヴェント:芸術家が引き起こす、観客を巻き込んだ偶発的な出来事を作品化したもの。ハプニング(happen=起こる・生じる)という表現形式が発展し、イヴェントと呼ばれるようになった。通常の「イベント」とは異なる。

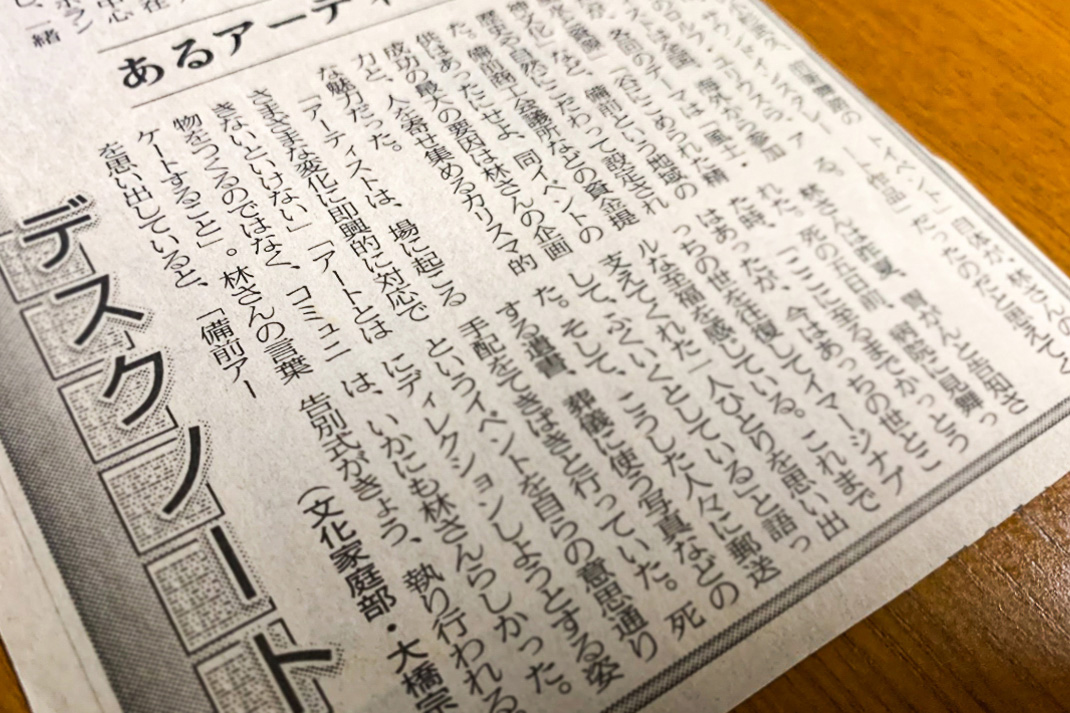

林さんが亡くなった後、生前、彼女が言っていたことを思い出しながら山陽新聞に「あるアーティストの死」と題した追悼記事を書きました。「アートとは物をつくるのではなく、コミュニケートすること」。この言葉は、そのうちの一つです。林さんと私の間にあったのは、生の付き合いでした。直接会ってコミュニケートしてきた言葉がすごく心に残っているし、アーティストとしてはもちろん、生身の、一人の人間としての存在感もしっかりと残っています。

林三從が亡くなった後、大橋さんが書いた記事。林三從が口にしていた「アートとは物をつくるのではなく、コミュニケートすること」の言葉も綴られている(山陽新聞社提供)

林三從が亡くなった後、大橋さんが書いた記事。林三從が口にしていた「アートとは物をつくるのではなく、コミュニケートすること」の言葉も綴られている(山陽新聞社提供)

価値を掛け合わせながら、切り開いていく

今、備前市文化芸術振興財団の理事長として、備前焼をはじめとした備前市の文化芸術に関わる中で改めて思うのは、「あそこまでのことは、林さんにしかできない」ですね。でも、同じ精神を私たちや、これからを生きる人たちが受け継ぐことはできると思います。

彼女がやろうとしたのは、地域の自然や歴史、風土にどっかりと腰を据えて、アートの世界を切り開き、新しい価値を創造していくこと。しかも一人で考えるのではなく、地域のいろんな人と関わり合い、共に考えていく方法を彼女は示していた。林さんの場合は現代アートに特化していたけれど、備前焼でも、音楽でも、何だっていい。いろんな分野の人が、それぞれの価値を掛け合わせながら、新しい価値を創造していけばいいんです。

私が備前市の広報誌で「ゆかりの人、ゆかりの地」というコラムを連載しているのも、そんな思いからきています。備前市で生き、素晴らしいことを成し遂げた人たちのことを伝えられたらと。その存在が市民の誇りや励み、新たなことをやろうという気概を育むきっかけになればと思います。

自分の住まう土地の歴史や自然は、生きていく上で大きなベースになります。歴史や自然がその地域の人々の思考や文化、風習の土台になり、そこにしかない独自性を生み出します。全く根のないところから新しい文化を作ることは不可能ではないけれど、ものすごい力技がいると思うんです。伝統に根を張りながら、新しい芽を生やしていきたいですね。

2025年夏には「備前市美術館」が誕生予定で、私たち財団は目下準備に奔走しています。新たな美術館の創設にあたり、「アートとはコミュニケートすること」を念頭に置き、地域の伝統文化に根ざしながら、他の芸術や他地域の工芸などさまざまな価値を掛け合わせ、新たな文化・芸術の創出に寄与していきたいと思います。

取材・執筆:藤田恵

写真:南裕子

編集:小林繭子、南裕子

※記事の内容は、掲載時点のものです

大橋宗志/Muneshi Ohashi

一般財団法人備前市文化芸術振興財団理事長。1951年岡山県倉敷市生まれ。早稲田大学を卒業後、1975年に株式会社山陽新聞社に入社。記者時代は運動部、社会部、倉敷支社、文化部、経済部など幅広い部署を渡り歩き、事業局では文化事業を手がけた。常務取締役、監査役を務めた後、2022年退任。30年以上にわたり岡山の文化界と関わる中で県内の伝統工芸に対する造詣を深め、多くの備前焼作家や表現者と交流を続けてきた。公益財団法人大原芸術財団及び公益財団法人倉敷民芸館の理事、公益財団法人岡山文化芸術創造の評議員なども務める。