「こんなもんじゃないよ」

という強い気持ち

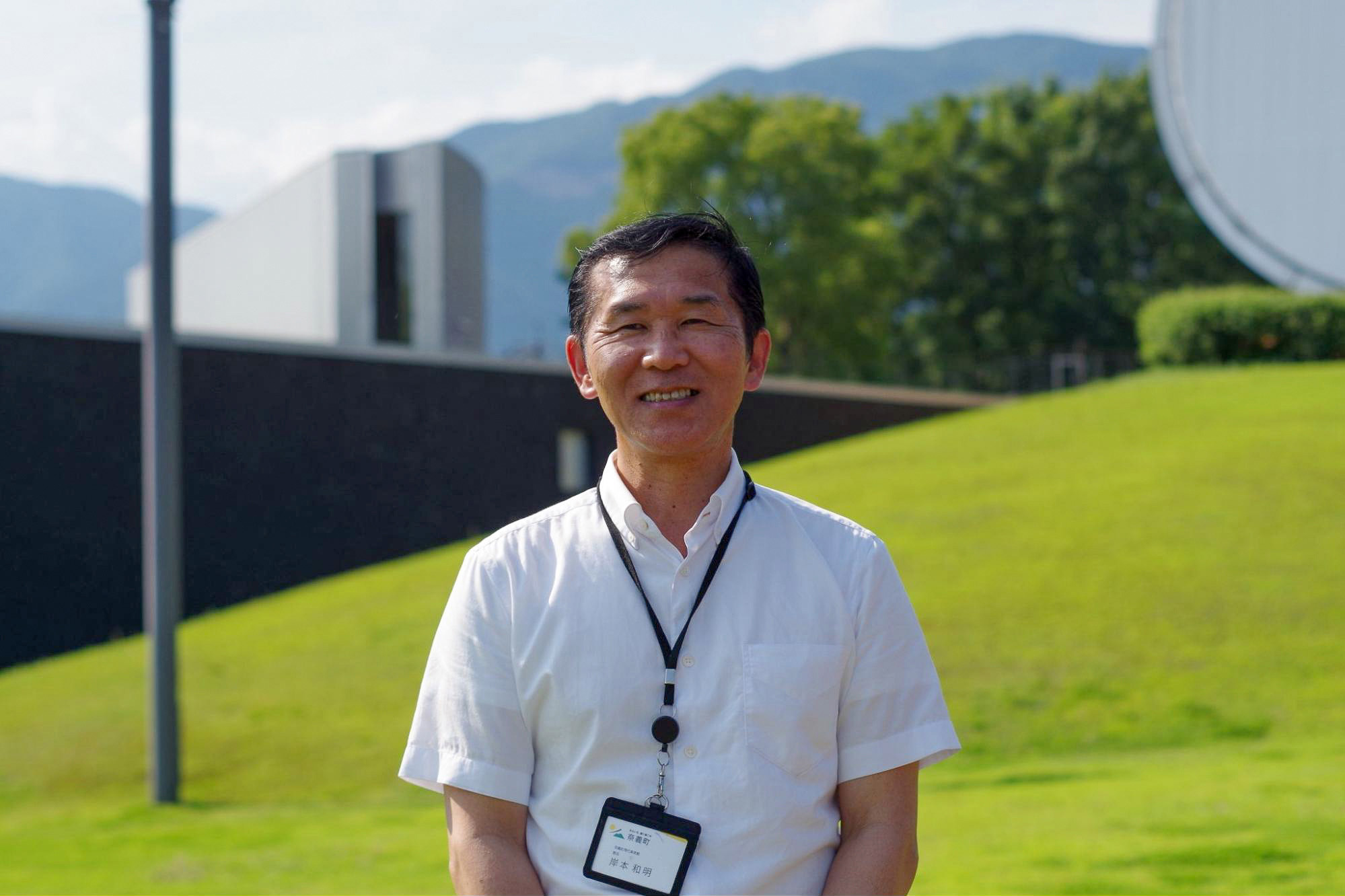

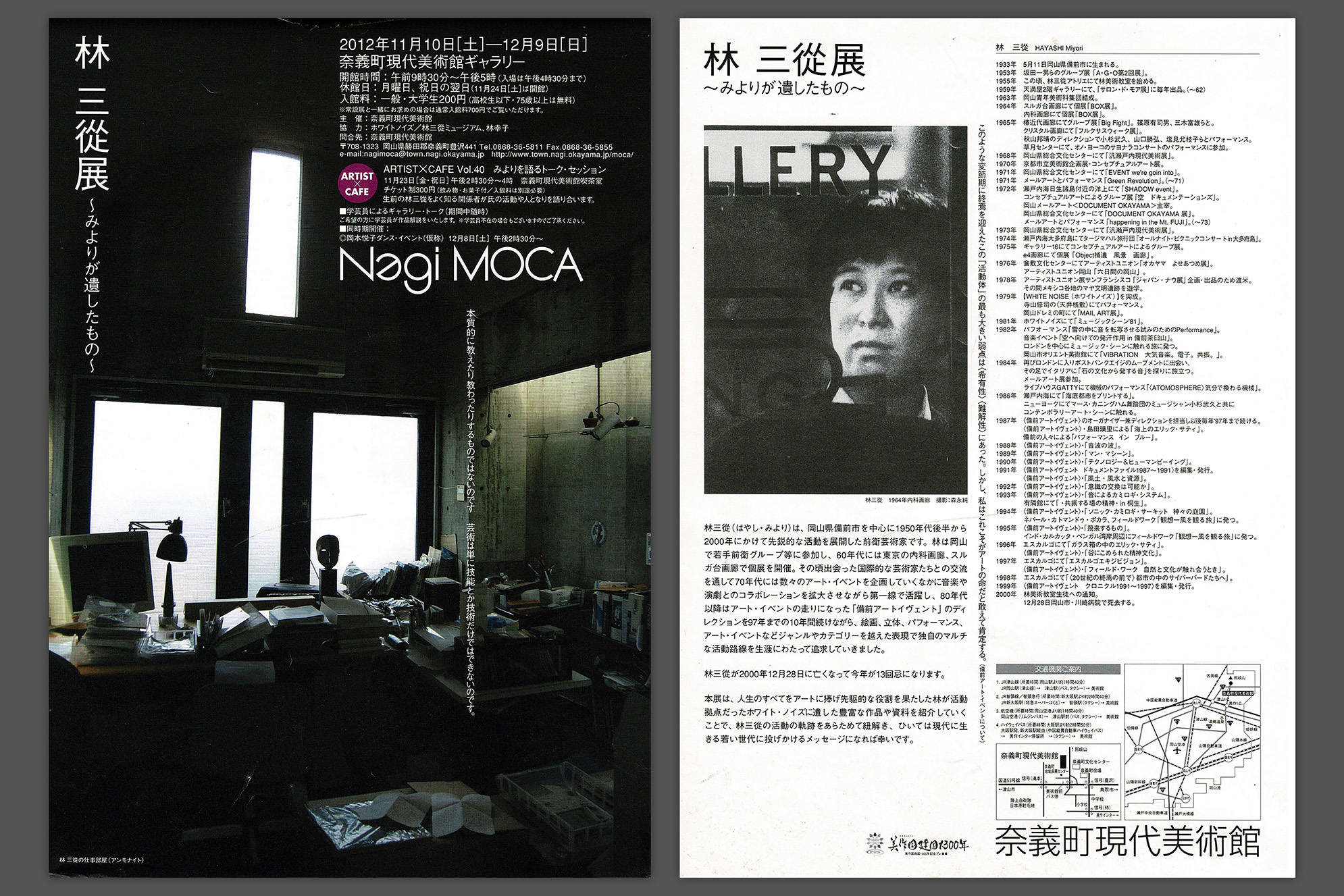

岡山県の奈義町現代美術館では、2012年に回顧展「林 三從展~みよりが遺したもの~」を開催しました。本展示では、林三從(はやしみより)の平面作品・立体作品に加え、備前アートイヴェント*の記録映像や彼女が残した言葉、生前愛した本や音楽など、網羅的に展示されました。林三從という存在を浮き彫りにするようなこの展示を企画したのは、同美術館現館長の岸本和明さん。回顧展を企画した経緯や展示制作で見えてきたこと、林三從をどのように捉えているのかなどを岸本さんに伺おうと、奈義町現代美術館を訪れました。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

林三從の存在や作品を、眠らせたままでは進めなかった

まずは、2012年に奈義町現代美術館で三從さんの回顧展を開催した経緯をお話ししましょう。瀬戸内国際芸術祭が始まった2010年頃、岡山のアート関係者との雑談の中で「地域に根付いた芸術祭のようなことを、三從さんはもっと前にやっていたね」という話が何度か出てくるようになりました。三從さんが11年にわたり続けていた「備前アートイヴェント」のことですね。そんなふうに、2000年に亡くなられた三從さんの先駆的な活動やアート、それらをどこかで一度見直した方がいいのではという声を、時々耳にするようになったんです。

三從さんは岡崎和郎、宮脇愛子といった当美術館の作家と交流があった人でもあり、岡山の備前を拠点に、地域の人たちを巻き込んで現代アートを続けた人。岡山の現代アートの美術館として、私たちも彼女の存在や作品を眠らせたまま前に進むのは、どこか整理がつかない部分がありました。また、日本で2000年から隆盛しはじめた地域芸術祭の歴史をたどっていけば、早くから岡山を拠点に自身の表現を追求し、地域と共にアート活動に取り組んでいた三從さんの存在を伝えていくことは、必要不可欠でもありました。個人的に、彼女が生きているうちに何かしらの企画展をできなかったことへの悔いもありましたね。

瀬戸内国際芸術祭で地域とアートの関係が見直されている中で、今こそ彼女の作品や、地域と共にアート活動をしていた三從さんの存在が広く伝わるのではないか。そうして三從さんの十三回忌に合わせ、2012年に奈義町現代美術館で「林 三從展~みよりが遺したもの~」と題した回顧展を企画しました。

「林 三從展~みよりが遺したもの~」(2012)展示の様子(写真提供:奈義町現代美術館)

「林 三從展~みよりが遺したもの~」(2012)展示の様子(写真提供:奈義町現代美術館)

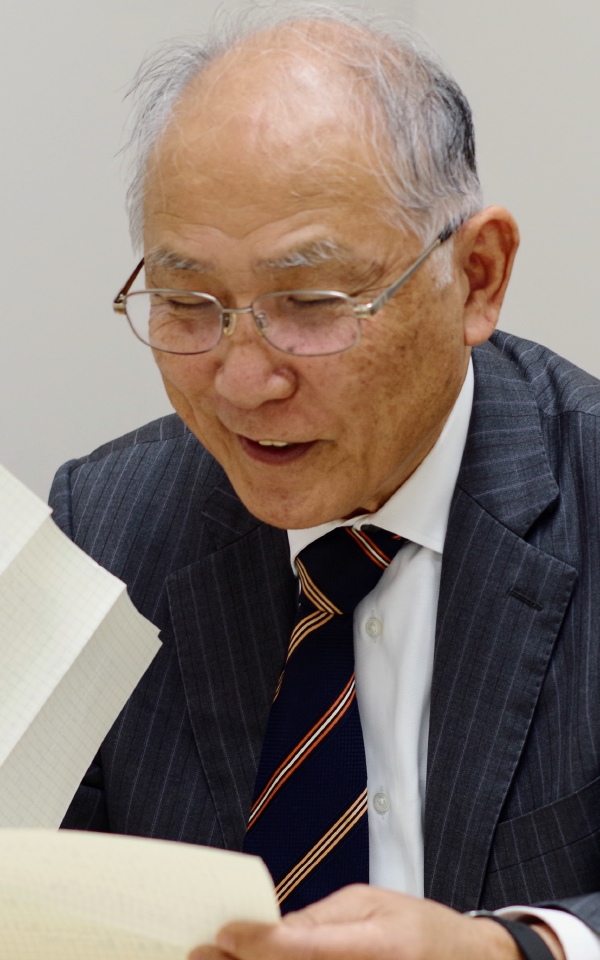

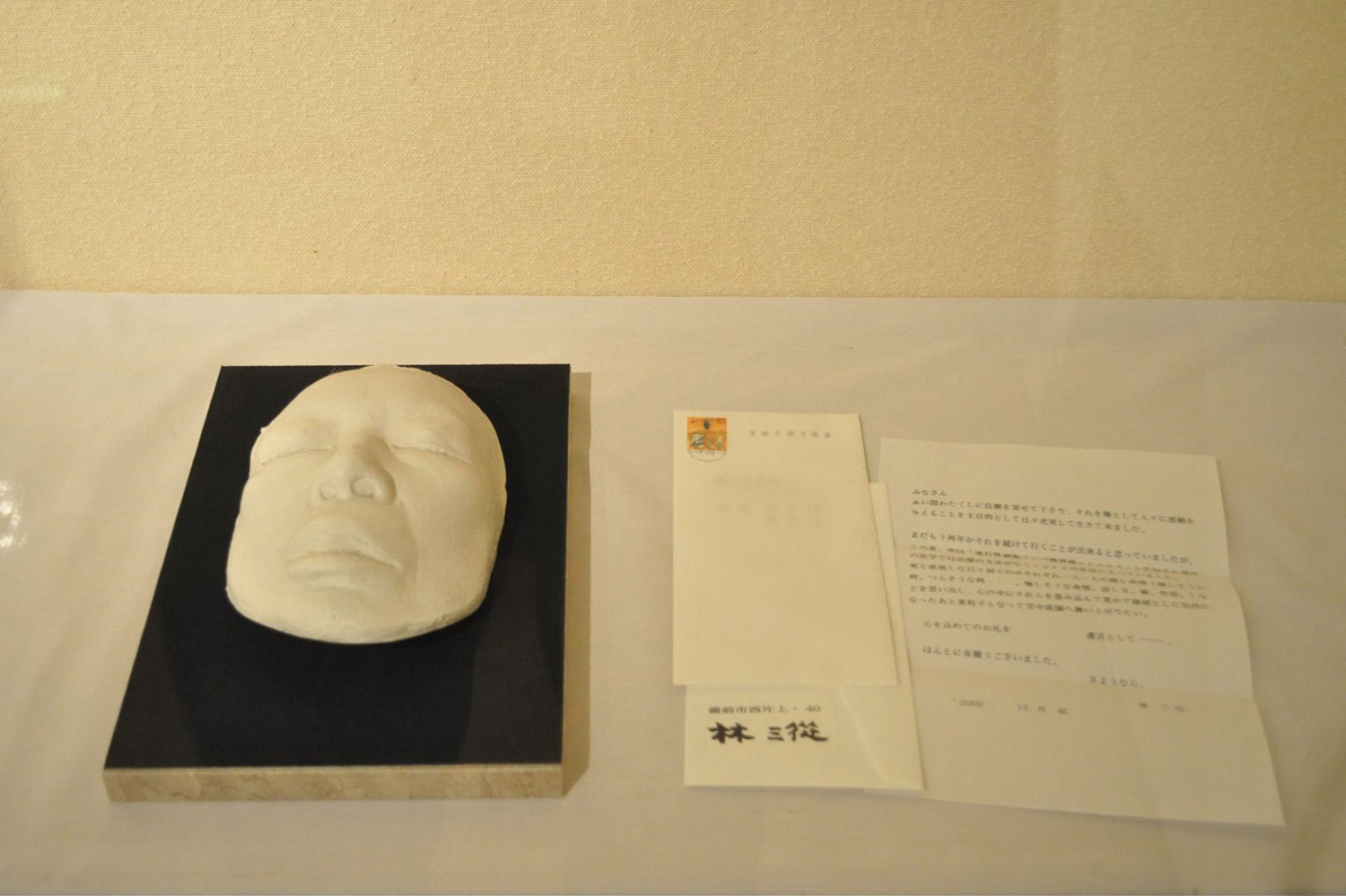

企画は私、キュレーションは私と学芸員の遠山健一朗の二人で担当しました。三從さんの作品が保管されている「ホワイトノイズ 林三從ミュージアム(以下、ホワイトノイズ)」に何度も通いましたね。ホワイトノイズを運営する林幸子さんに話を伺いながら、作品を預かっては奈義に運ぶ日々。三從さんは当時の岡山でもアート関係者にはよく知られていましたが、一般的にはまだまだ知られていない存在。それもあって、できる限りの作品や資料をお借りして、丁寧に伝えたいと考えて構成していきました。幸子さんがすごく好意的に協力してくださって、「こういう作品も展示にいいんじゃない?」とアドバイスや提案をいただいたり、こちらから相談したりと、相互にコミュニケーションを取りながら準備を進めていきました。

三從さんの言葉に触れる、刺激的な時間

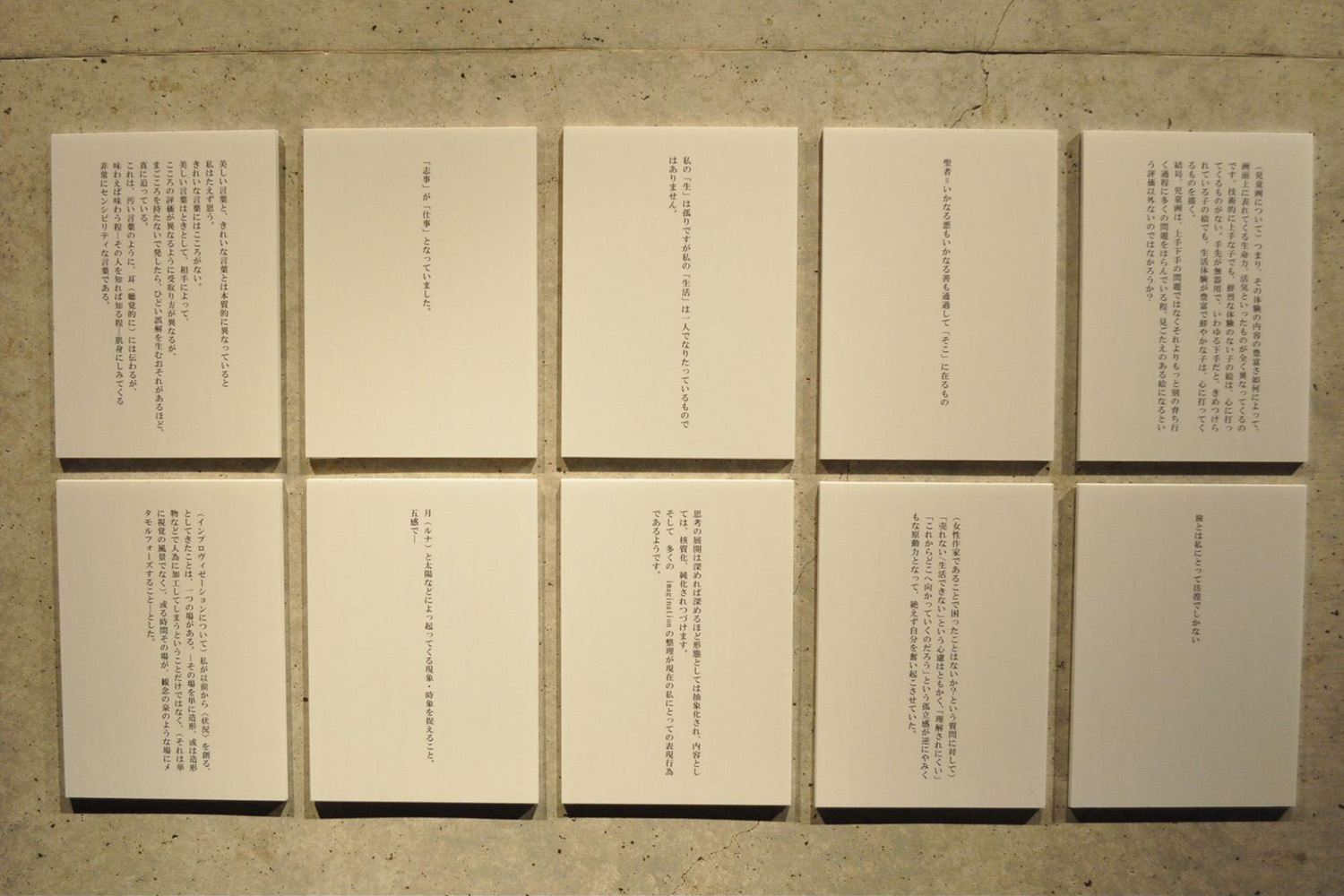

展示の準備中に感じたのは、三從さんがさまざまな形で膨大に残した言葉の断片から垣間見える、哲学的な要素。彼女は言葉を巧みに使い、言葉を大切にした人でした。コンセプチュアルアート*と呼ばれる概念芸術の中にいた三從さんにとって、作品を提示していく上でも言葉は重要なツールの一つ。なので、この展示では三從さんが発した言葉から、彼女らしいと思うもの、自分たちが「いい言葉だ」と感じたものを選び、それをキャプションのように作品に添えたり、言葉だけを集めた一角を作ったりしました。

*コンセプチュアルアート:「概念芸術」とも呼ばれる1960年代に始まった前衛芸術運動。作品の視覚的要素よりも、その背景にある概念や思想に価値を置いた。その傾向を「芸術作品の非物質化」と言う批評家もいる。概念や思想が作品の重要な要素であるため、それを伝える言葉が重視された。代表的な作家は、海外ではマルセル・デュシャン、日本では松澤宥など。

展示された、林三從の言葉たち(写真提供:奈義町現代美術館)

展示された、林三從の言葉たち(写真提供:奈義町現代美術館)

彼女の作品集『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』やホワイトノイズで山になっているメモから言葉を厳選するのは、大変ではありましたが、三從さんの言葉に触れる時間は刺激的で、楽しかったですよ。中には難しい表現や、抽象的で捉えどころのない言葉もありました。なので、本展では、初めて読んだ人にもわかりやすい言葉を選んでいたかもしれません。

展示の肝は、二つの「発掘」にありました。一つは、地域での芸術祭の機運が高まるもっともっと前から、三從さんは地域の人々と共創するアートプロジェクトを、備前という小さな町で11年も続けていたこと。もう一つは、彼女がいかに新しい表現をしていたのか、ということです。

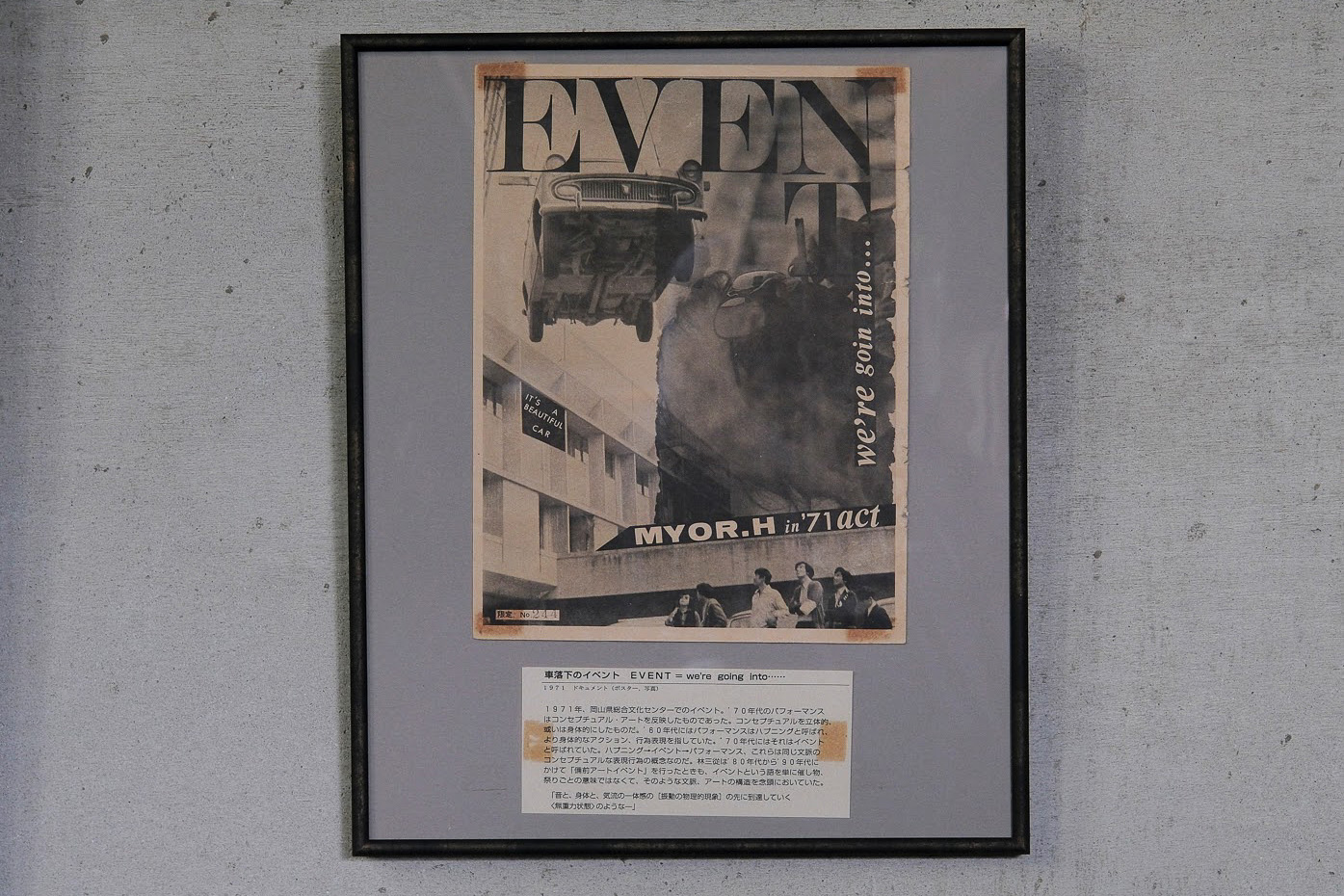

たとえば、小型航空機から種を播き、その始末書までアートにしてしまう《GREEN REVOLUTION》(1971-1972)は超前衛的ですし、岡山県総合文化センター(現・岡山県天神山文化プラザ)で車をクレーンから吊り下げた後に壊して燃やした《EVENT We’re goin into...》(1971)なんて、パフォーマンスの極致ですよね。すごいことですよ、今でも考えられない(笑)。三從さんを語る上で欠かせない備前アートイヴェントに関しては、今でも通用する、いや今ならもっと広く、多くの人が入り込みやすいものかもしれません。三從さんは岡山といういわば田舎で、当時都会でもなかなか見られないようなアートを繰り広げていたわけです。

《EVENT We’re goin into...》(1971)のポスター

《EVENT We’re goin into...》(1971)のポスター

当時アートはまだまだ特殊な世界だったし、今ほど現代アートが一般的に受け入れられていなかった。その環境でこれだけのことをやっていたことに、驚かされますよね。こうしてアーカイブしていくと、当時の岡山には、そんな彼女の尖った表現を理解してくれる関係者、三從さんを支持する人たちがいたのだろうと思います。だからこそ彼女があのような表現活動を続けられたのではないでしょうか。

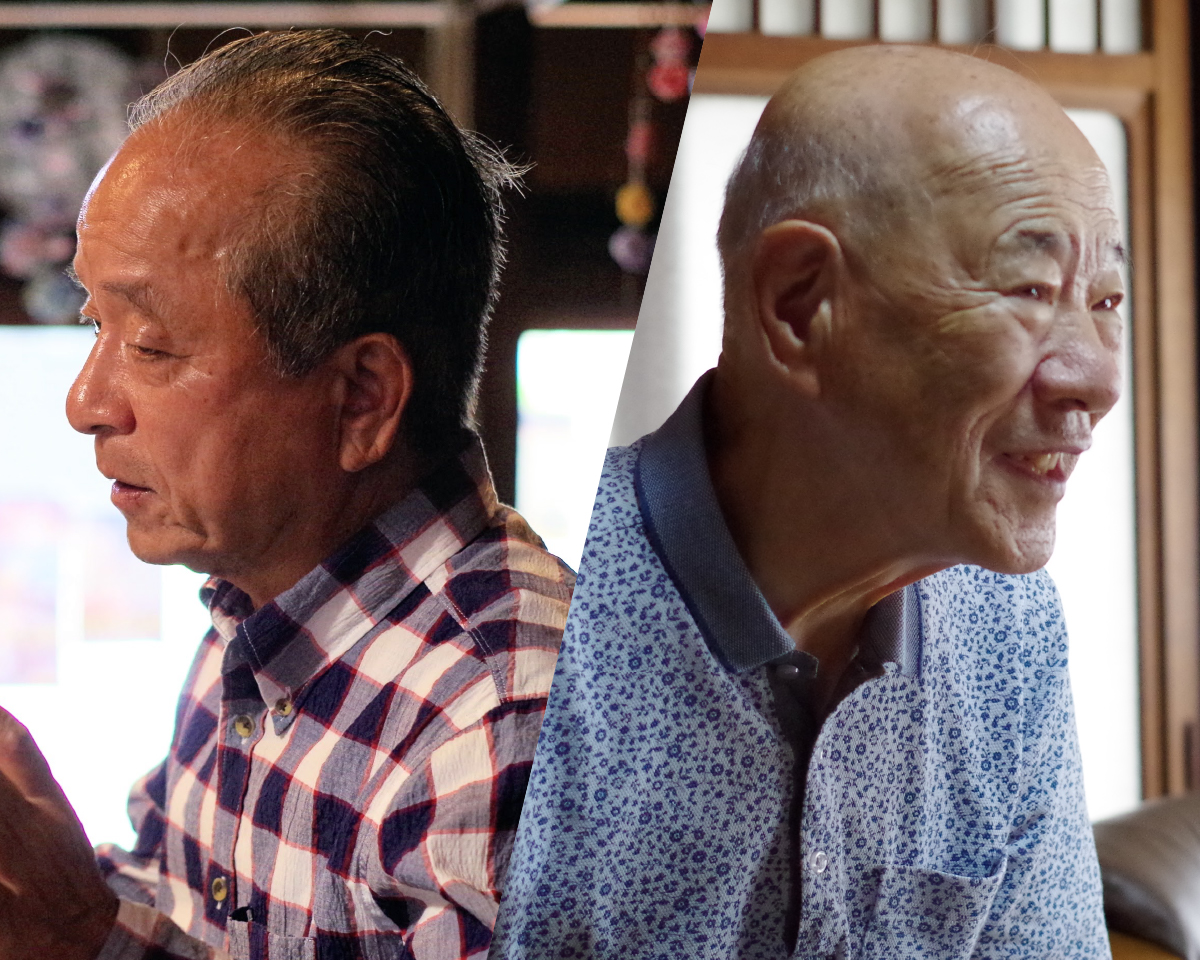

回顧展には、三從さんの旧友や岡山のアート関係者たちも訪れました。彼女と親しかった方は何度も訪れ、そのたびに三從さんとのエピソードをいろいろと聞かせてくださって。12年も前のことなので記憶があいまいで、メモを取っておけばよかったなあ……。

よく覚えているのは、こうやって回顧展をやってくれたことは私たち仲間にとってはありがたい、嬉しい、そういったことを何度も聞けたことです。たまたま近くを通ったからと寄ってくださった備前市の方が「三從さんってあの三從さん?よく知っているよ!」と興奮気味に話し掛けてくださったのも印象的でした。こうしたエピソードから、彼女が地域に愛されていたことがうかがえますね。

一般の来場者は、物珍しいものを見ているような印象がありました。ここには現代アートが好きな方も、観光として気軽に訪れる方もいます。他の展示と比べ、滞在時間が長かった記憶がありますね。「これはなんだろう」という未知への新たな問いが、来場者の頭に浮かんでいたのではないでしょうか。

備前アートイヴェントの様子

備前アートイヴェントの様子

林三從に感じているシンパシー

生前、三從さんの表現や言動に対して「難解だ」と理解されなかったこともあったと想像しますが、「だからといってなんだ」そんな息吹が彼女の残した作品や言葉たちからは感じられました。岡山の表現の底上げを目指したというよりは、純粋に「面白いこと」を自分に正直に追求した結果始まったのが備前アートイヴェントだったのではないかと私は理解しています。

エネルギッシュな活動をしてきた女性アーティストが岡山にいたということを知ってもらい、少しでも彼女のメッセージを受け取ってもらいたい、というのが回顧展企画のベースにありましたが、展示全体を通して一番伝えたかったのは、彼女の生き様。当時現代アートは、アートの大陸に対してまだぽつん、ぽつんとある島のような状態でした。その中で気持ちを折ることなく表現を続けていった三從さんの生き様を、次の世代にも伝えたかったんですよね。

当美術館ができたのは1994年。今だから言えることですが、当時はぼろぼろに言われたわけです、「現代アートなんて人が入らない」って、あちらこちらでね。この美術館の存在そのものが前衛的で異質、一般的な美術館とは全く違う存在でした。当時もまだ、現代アートの認知が一般的ではなかったのです。

でも、気持ちが折れそうになったことは、不思議とありません。この場所を設計してくださった磯崎新さんの「10年経てばここのような現代アートの美術館がたくさんできますから、それまで頑張ってください」という言葉も大きかったです。世の中に現代アートが広く認知され、多くの人に求められる時が必ずくると信じていましたし、その役目を果たす一つがこの美術館だという気負いもありました。

三從さんのような人が存在していたことが、どこかで支えになった部分もあります。勝手にシンパシーを感じているというか。1980年代に備前アートイヴェントのような活動を、それも岡山でやることの覚悟というのかな……想像でしかありませんが、きっといろんなことを言う人がいたと思うんです。それを折れることなく10年以上継続した彼女の存在は、この美術館を運営していく上での励みの一つでした。折れちゃいかんぞと。

表現の根底には、自信や確信が必要です。「こんなもんじゃないよ」「まだまだでしょう」みたいな強いハート、そんなシンパシーを三從さんに感じていたし、自分にその気持ちがありました。なので、誰に何を言われても、必ずこの美術館の価値が伝わる時がくる、と信じて前を向いていましたね。

評価より大事なことがあったんじゃないかな

三從さんが活動していた当時は、都会と地方の違いがまだまだ根強く、現代とはまるで違います。今は活動拠点にかかわらず認められるチャンスがあったり、情報が平等に手に入ったり、多様性が広く認められたり。でも、三從さんが生きていたのはそれよりも少し前。今ほど情報化社会ではなかったし、女性作家であるということも当時は一つ大変なことだったはずです。個人的には、正当な彼女の評価は足りてなかったように思います。今考えればですが、やはり先を進んでいたアーティストだったんですよね。

時代が違ったらもっと評価されていたのかもしれませんが、ご本人が対外的な評価に重きを置いていなかった可能性もあります。三從さんにとっては、自分がこれだと思うことをやり続けることが、生きていることの証だったのかもしれません。具体的に言葉が残っていたわけでもないので、こればっかりは、わかりませんけどね。あくまで私の想像です。売れようと思えば、当時は必然的に都心に目が向くはずです。けれど三從さんは備前にすごくこだわっていたし、備前のアーティストたちを可愛がっていました。評価よりも備前で仲間を増やし、相互理解を深めながらみんなでやっていきたいという気持ちの方が先行していたのではないでしょうか。

アートは社会に必要、だから存在し続ける

美術館は、アートを次の誰か、次の時代に広く・長く繋げていく場所です。そして、アートと社会を馴染ませ、アーティストと社会の関係性をより色濃くしていく役割も担っています。アートは人にものの見方、感じ方、考え方など多角的に気づきを与えてくれるもの。何かを発見させてくれる魅力があり、人を成長させてくれ、コミュニケーションツールにもなります。世の中白と黒しかなかったら、息苦しくて仕方ないでしょう。その間にある曖昧さがアートだとも思っています。だからアートと共に過ごすと、心の安らぎを感じられるのではないでしょうか。

アートなんてなくていい、生きていく上で必要ないという人もいるでしょう。でも、なくならない。本当に不必要だったら、きっともうなくなっているはずです。必要だから、存在し続ける。アートも、この場所も、社会で必要とされているから続いていると信じています。

アートをどう鑑賞すればいいのか、どう理解すればいいのかとハードル高く感じている方もいるかと思います。でも、それでいいんです。わからないままアートに触れたり、本を読んだりしているとある時にふと、なんとなくわかりだすような瞬間が訪れるんですよ。ああ、こういうことか!と自分の中で、言語化せずとも何か感じる。そうなると、雪崩のようにアートの世界が広がっていきます。

私の使命は、恒久作品を展示する美術館の先駆けである奈義町現代美術館を広く伝え、多くの人に足を運んでもらい、長く残していくこと。そのために行っている一つ、音楽イベントなどの開催は、やはりどこか、三從さんの影響を受けていると思います。生演奏や映像上映など、定期的に独自のイベントを開催することで、いつものアート空間にまた新しい視点が入り、風が生まれます。亡くなった後も、こんなふうに三從さんが残していった何かが、きっといろんな人の中にあると思います。

今回、三從さんのことをお話しするために回顧展の資料を久しぶりに眺めていたのですが、改めて彼女のアートや言葉に触れると、自由な感覚を味わうと同時に、どう生きるのかを問われているような気持ちになります。こうして三從さんの表現と向き合い、彼女に思いを馳せると、なんだか身の引き締まる思いですね。この刺激を、奈義町現代美術館にも響かせ続けていきたいです。

取材・執筆:小林繭子

写真・編集:南裕子

※記事の内容は、掲載時点のものです

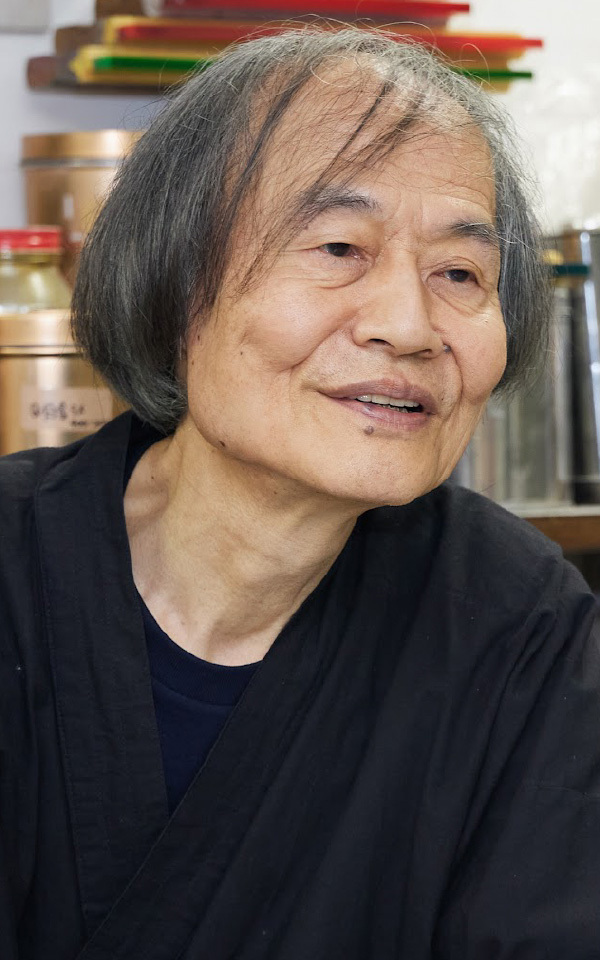

岸本和明/Kazuaki Kishimoto

奈義町現代美術館館長。1963年、岡山県勝田郡勝央町生まれ。玉川大学文学部芸術学科美術専攻卒業後、勝央町郷土美術館、広島市現代美術館勤務を経て、1992年より奈義町美術館・図書館の開設準備室学芸員として勤務。1994年に開館以来、美術館管理・運営全般にあたり、全ての展覧会・イベントの企画・運営に携わる。2011年に副館長、2014年に館長に就任。2016年に第17回福武文化奨励賞受賞。「森の芸術祭 晴れの国・岡山」地域文化アドバイザー、アートで地域づくり実践講座常任講師、岡山県美術展覧会の審査員等。

奈義町現代美術館

世界初の建築・作品一体型の公共美術館として、1994年開館。建築設計とコンセプトを担当した磯崎新と対話を重ね、荒川修作+マドリン・ギンズ、岡崎和郎、宮脇愛子ら三組のアーティストが巨大な恒久作品を制作した。ギャラリーでは企画展を、展示空間では音楽イベント等を開催している。