備前の旧家に生まれて

1933年5月11日、岡山県備前市西片上に四兄弟の長女として生まれる。1歳の時に実母を亡くし、幼少期は祖父母たちの手で育てられた。名前の由来は儒教の「三從訓」。「家にあっては父に従い、嫁いでは夫に従い、夫の死後は子に従え」という教えだが、林は成人後これに反発して「真・善・美に私は仕えたい」と周囲に語った。

美術の道を志して

美術、演劇、映画、音楽などを愛する子供時代を過ごす。旧岡山県立和気高等学校では演劇部に所属し、同窓生から憧れの目を向けられる存在だった。ジャン・コクトーの影響を受けて日本大学映画学科を目指すも親の反対で断念し、1953年にノートルダム清心女子大学(岡山県)に進学したが、1年で中退。上京して一度は洋画家の師につくものの、美術界の権威主義的な部分に違和感を覚え、帰郷。独学でアートの世界へ。以降、活動拠点は備前となる。

「A・G・O」から「岡山青年美術家集団」まで

帰郷した同年、倉敷市在住の洋画家で前衛美術集団「アバンギャルド岡山(A・G・O)」主宰の坂田一男と出会い、グループ展「A・G・O第2回展」へ出品。以降、「サロン・ド・モア」や「岡山青年美術家集団」等、岡山の団体のグループ展に積極的に出品した。

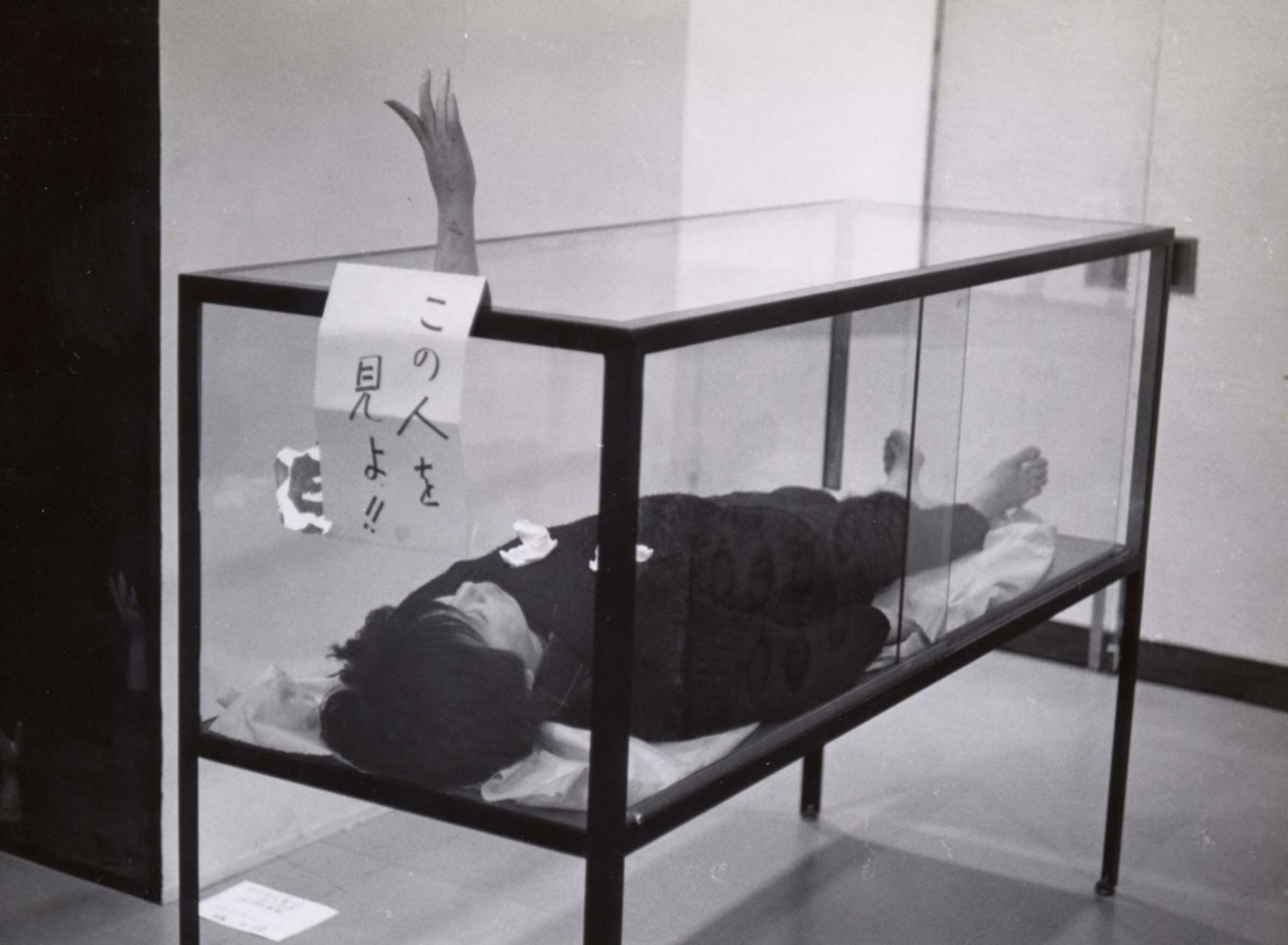

「第二回 岡山青年美術家集団展」に出品した《立方体の夢魔》(1963)。中にいるのは、林三從

「第二回 岡山青年美術家集団展」に出品した《立方体の夢魔》(1963)。中にいるのは、林三從BOX絵画からインスタレーションへ

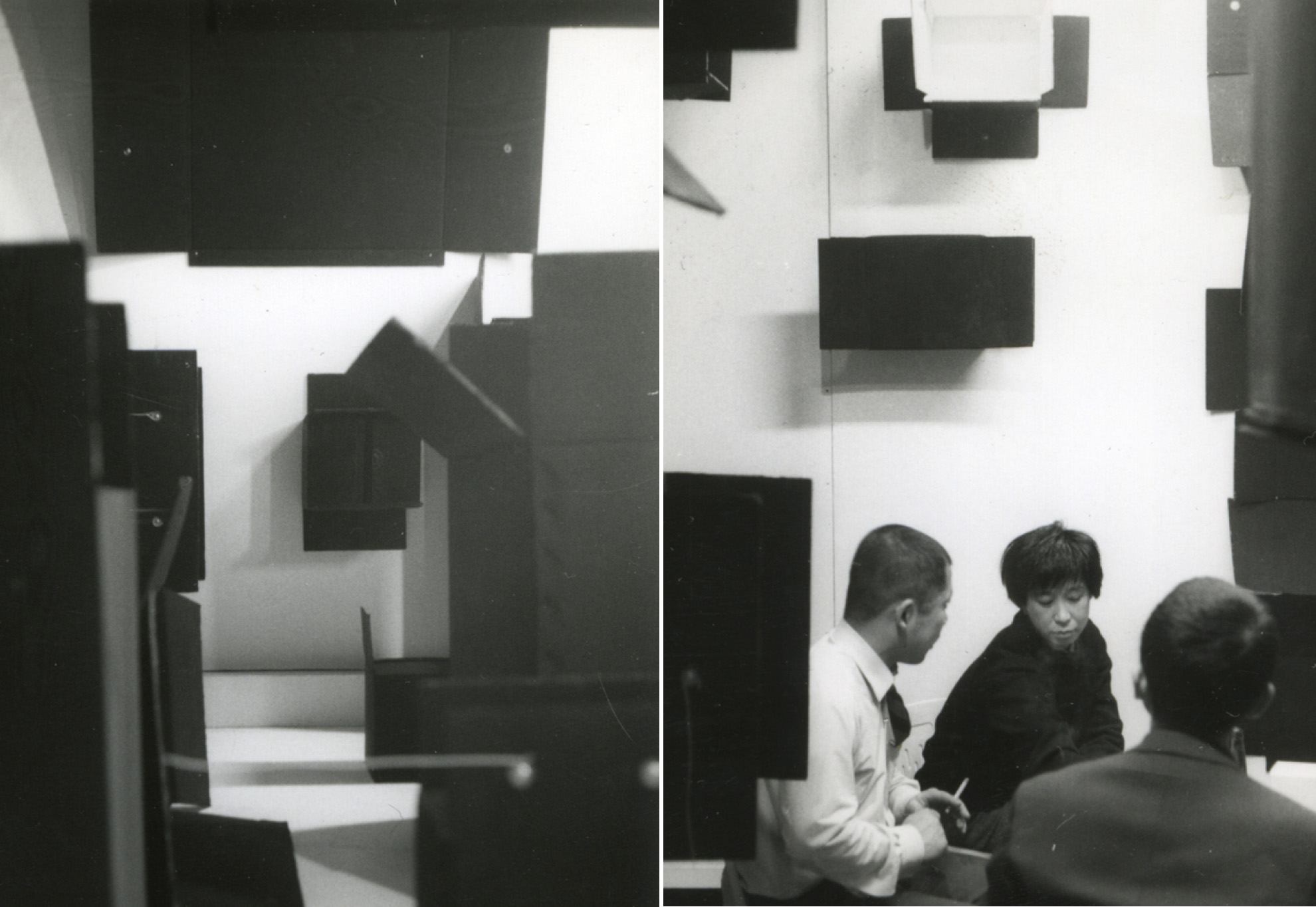

この頃から林三從の作品は、絵画的表現からオブジェなどの立体的表現へと変化していく。1963年の「第二回 岡山青年美術家集団展」以降は、特に「BOX」(=箱)をモチーフとした作品を集中して発表し、神田スルガ台画廊、内科画廊などの東京のギャラリーで個展を開催。内科画廊での「BOX-MAKER 林三從作品展」では、段ボールで作られた立方体の「BOX」がひしめき合って観客を四方八方から取り囲むなど、今日でいうインスタレーション的な手法を発表している。

BOX-MAKER 林三從作品展(1964)

BOX-MAKER 林三從作品展(1964)前衛芸術家たちとの出会い

1964~1965年には、東京で連続して作品を発表。個展やグループ展を通じて、同時代の前衛芸術家との交流を深めた。美術・音楽・演劇などを融合させた前衛美術運動「フルクサス」や、物質的表現よりその背景にある思想や概念を重視する「コンセプチュアルアート」の作家たちと特に親交が深かった。塩見允枝子、篠原有司男、小島信明、ジョン・ケージ、小杉武久、オノ・ヨーコ、三木富雄、寺山修司らとの交流の記録が残っている。

林三從の事務所<アンモナイト>の壁に飾られていた三木富雄の作品(中央)とジョン・ケージからの手紙(右)

林三從の事務所<アンモナイト>の壁に飾られていた三木富雄の作品(中央)とジョン・ケージからの手紙(右)落下する車、空に播かれた種

1970年代には、林三從の代表作ともいえるパフォーマンスを発表。

《EVENT We’re goin into...》(1971)は、岡山県総合文化センター(現・岡山県天神山文化プラザ)で車をクレーン車で吊り上げて落下させた後に火をつけるなどして、始末書を提出する結果となった。

また、《GREEN REVOLUTION》(1971-1972)では、マリファナをほのめかす種を岡山上空から小型飛行機で播くパフォーマンスを行った。その後、再び書くこととなった始末書と種の成長記録などを一つにまとめ、「メール・アート」として郵送した。

左:《EVENT We’re goin into...》(1971)

左:《EVENT We’re goin into...》(1971)右上、右下:《GREEN REVOLUTION》(1971-1972)

従来の美術表現にとらわれない多様な表現

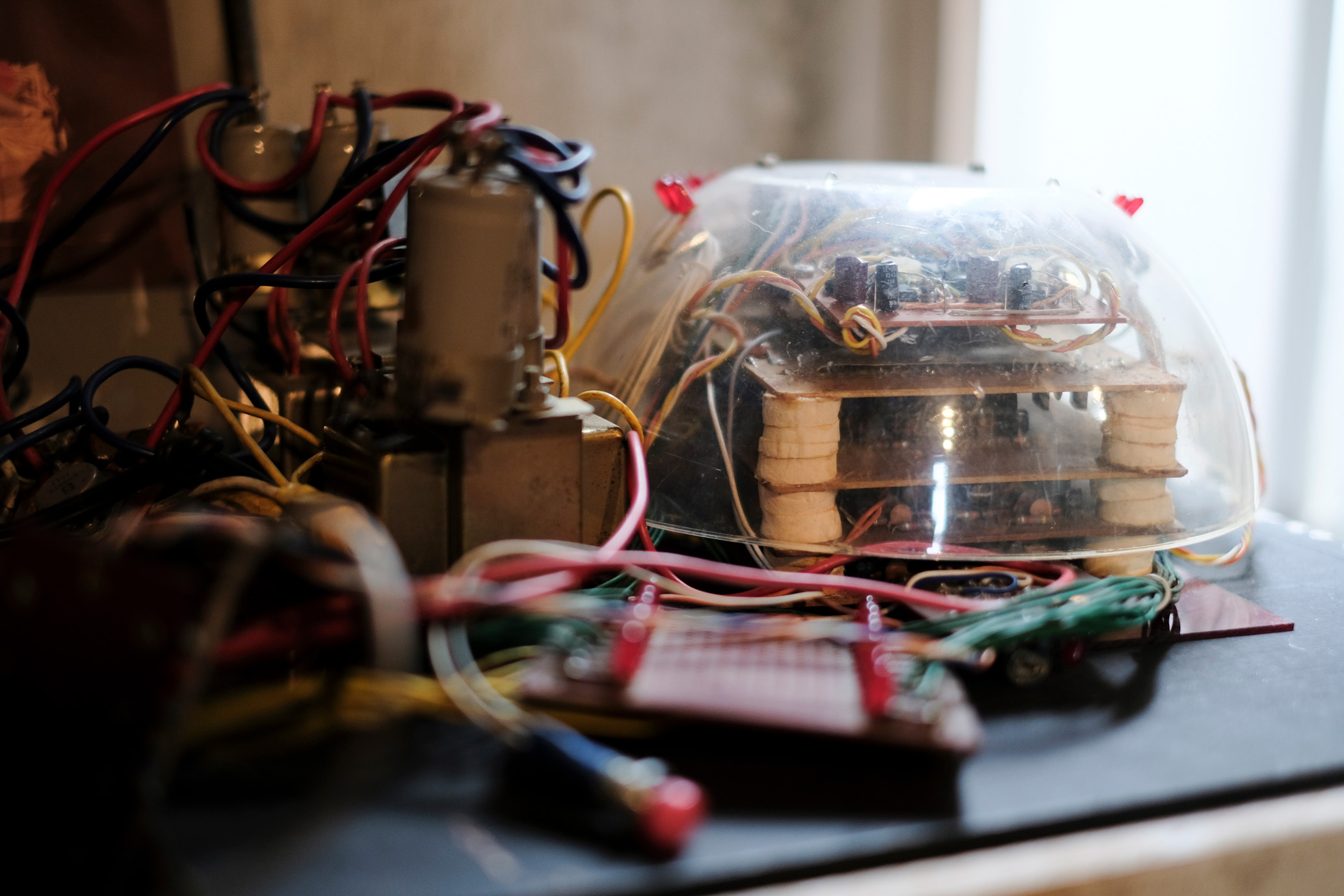

林三從の表現形式は多岐にわたる。今にもこぼれ落ちそうな詩的で繊細な言語感覚のメール・アートや、科学技術やデジタル表現を取り入れた作品、写真、CG、絵画、音楽など、多様な作品が遺されている。

《此れ/KORE》(1984)

《此れ/KORE》(1984)備前アートイヴェントどイナカで、どアートする

1987〜1997年には、人口約4.5万人の小さな地方都市・備前市で、国内外のアーティストと備前商工会議所、地域の人々と共に「備前アートイヴェント」を毎年開催した。林三從を語る上では欠かせない、代表的活動といえる。

備前アートイヴェントについて、林三從は次のことを繰り返し語った。

①場を「共有する」「共同する」「作業する」ことに重きを置き、地域の人々と共につくること

②地域の風水・風土・資源に根ざすこと

③地域の経済的活性化ではなく、人の心の活性化に重きを置くこと

左:備前アートイヴェント1992「意識の交換は可能か」ポスター

左:備前アートイヴェント1992「意識の交換は可能か」ポスター右上:備前アートイヴェント1987「海上のエリック・サティ/パフォーマンス イン ブルー」

右下:備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」

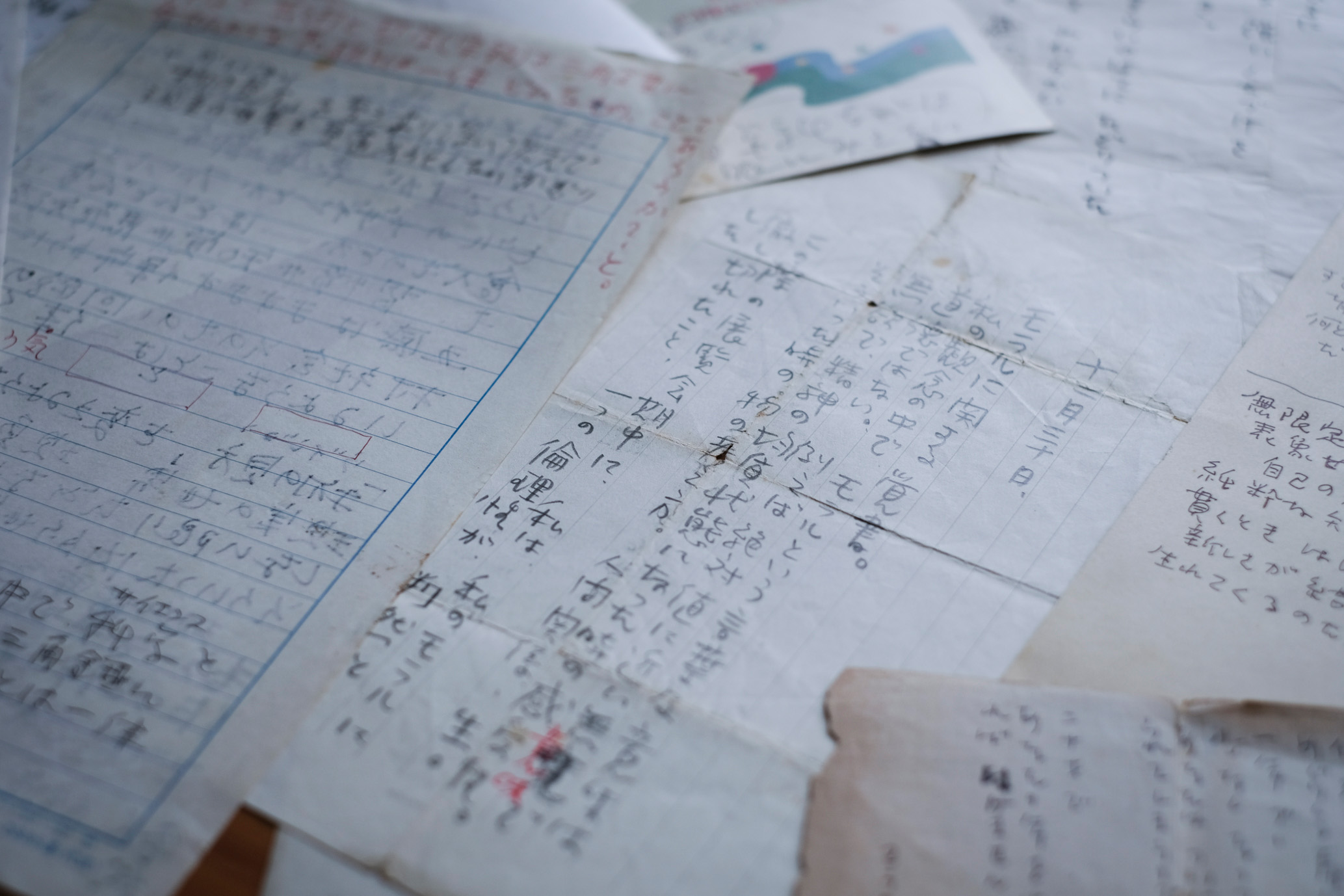

詩的で、哲学的な言葉の数々

メモ用紙、カレンダー、包装紙、封筒の裏など、林三從はありとあらゆる紙に言葉を残した。備前アートイヴェントの理念、作品構想、哲学的思索、詩や日記……。そこに遺された言葉から、彼女の足跡をたどることができる。

林美術教室

林三從は、アーティストとしての活動の傍ら、1955年から亡くなる直前までの45年、母家の2階で子どもから大人までを対象とした絵画教室を開き、地域でも慕われる存在だった。教室に通っていた生徒たちは、「子どもにも大人と同じように接する人だった」と振り返る。

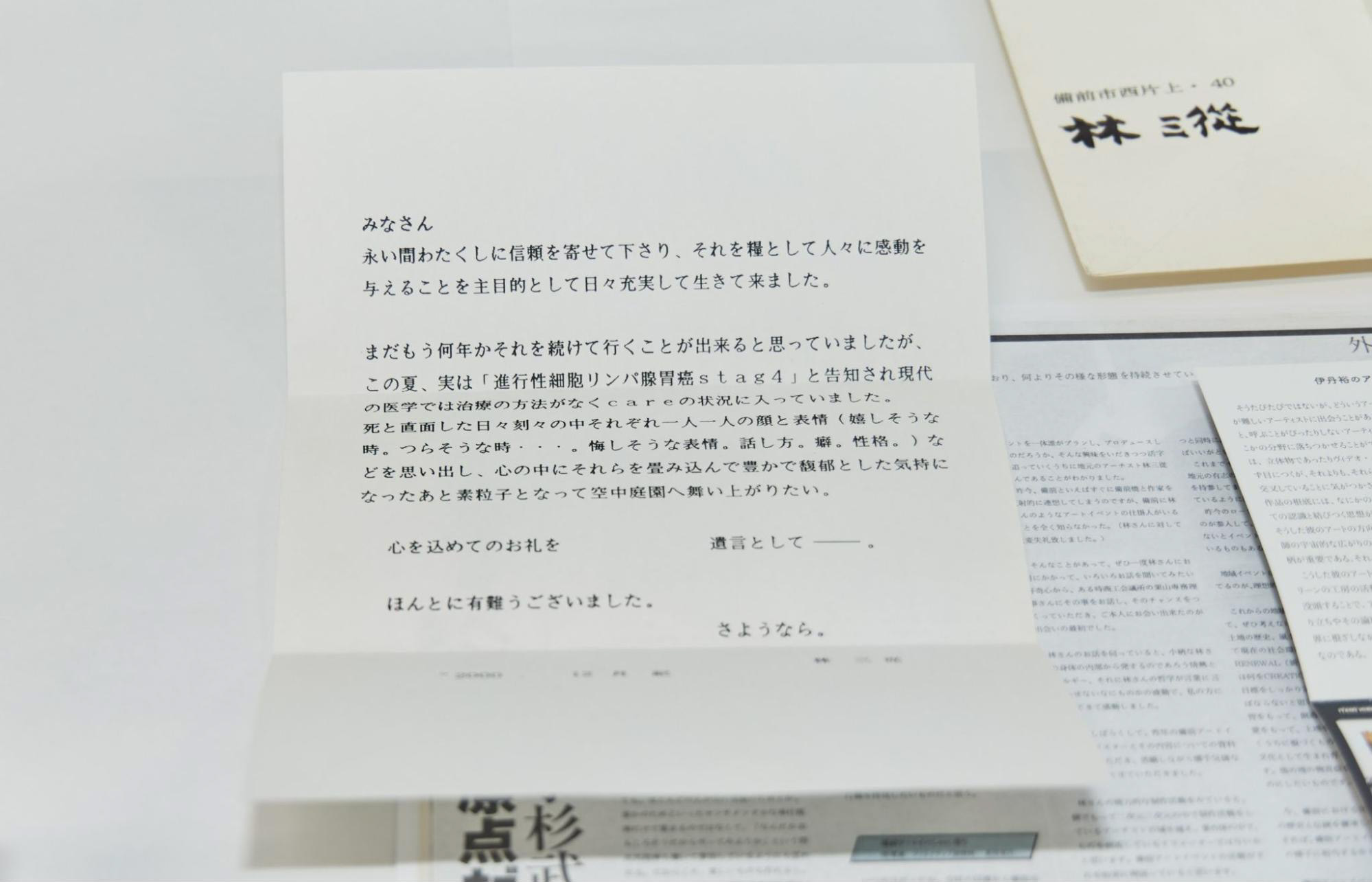

最後の手紙心を込めてのお礼を遺言として

2000年12月28日、岡山市内の病院にて逝去。最後の手紙は病室で書かれ、発送先のリストを添えて「私が死んだらこれを送るように」と託して逝った。届いたその手紙を、メール・アートだと解釈した人もいた。

林三從が過ごした事務所<アンモナイト>には、彼女が亡くなる直前、親交のあった彫刻家に依頼して作成したデスマスク(死者の顔を型取りして作る面)が、今も残っている。