うたかたの夢を乗せて

船は進む

林三從(はやしみより)が企画し、1987年に幕を開けた「備前アートイヴェント*」。その立ち上げに参加し、企画運営や作品制作のサポートにあたった一人が、彫刻家・西平孝史さんです。「カオスという名の海の中、共に船を漕いで進むことが最高の喜びだった」と笑う西平さん。岡山市内にあるアトリエを訪ね、林三從に心を掴まれた理由や、その死の直前に制作依頼を受けたデスマスクのこと、そして自分なりの一周忌として行った企画展「唯一一回展」で出会ったご婦人とのエピソードについてお聞きしました。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

「どイナカで、どアートする」を実践した誇り高き表現者

僕が彫刻の世界に飛び込んで、もう50年以上になります。大学でアカデミックな彫刻を学び、一度は中学校の美術教師として勤めた後、1986年に故郷・岡山に戻り、公共空間に設置されるパブリックアートの制作を中心に作家活動を始めました。1986年というと、備前アートイヴェントの誕生前夜ともいえる年ですね。

同年、岡山での新しい活動の場を求めてある展覧会に出品したところ、その会場で三從さんと出会いました。出会ったその日に「実はこんな企画を考えているから、手伝ってほしい」と、備前アートイヴェントの立ち上げに誘われたんです。そこから備前アートイヴェントの最初の3年間、三從さんの思い描いたコンセプトをいかに具現化するのかを考える、アシスタントプロデューサーのような役割を担いました。

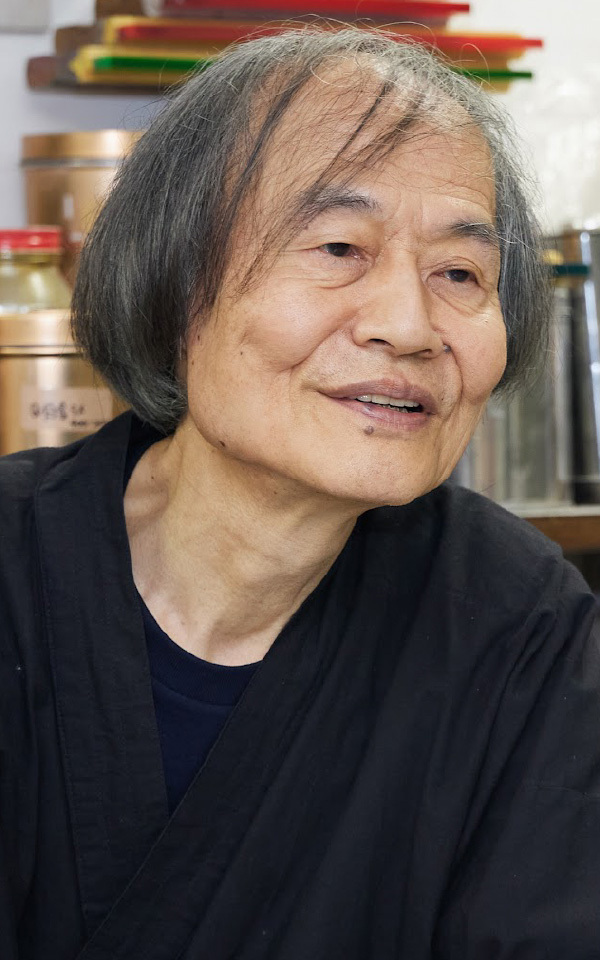

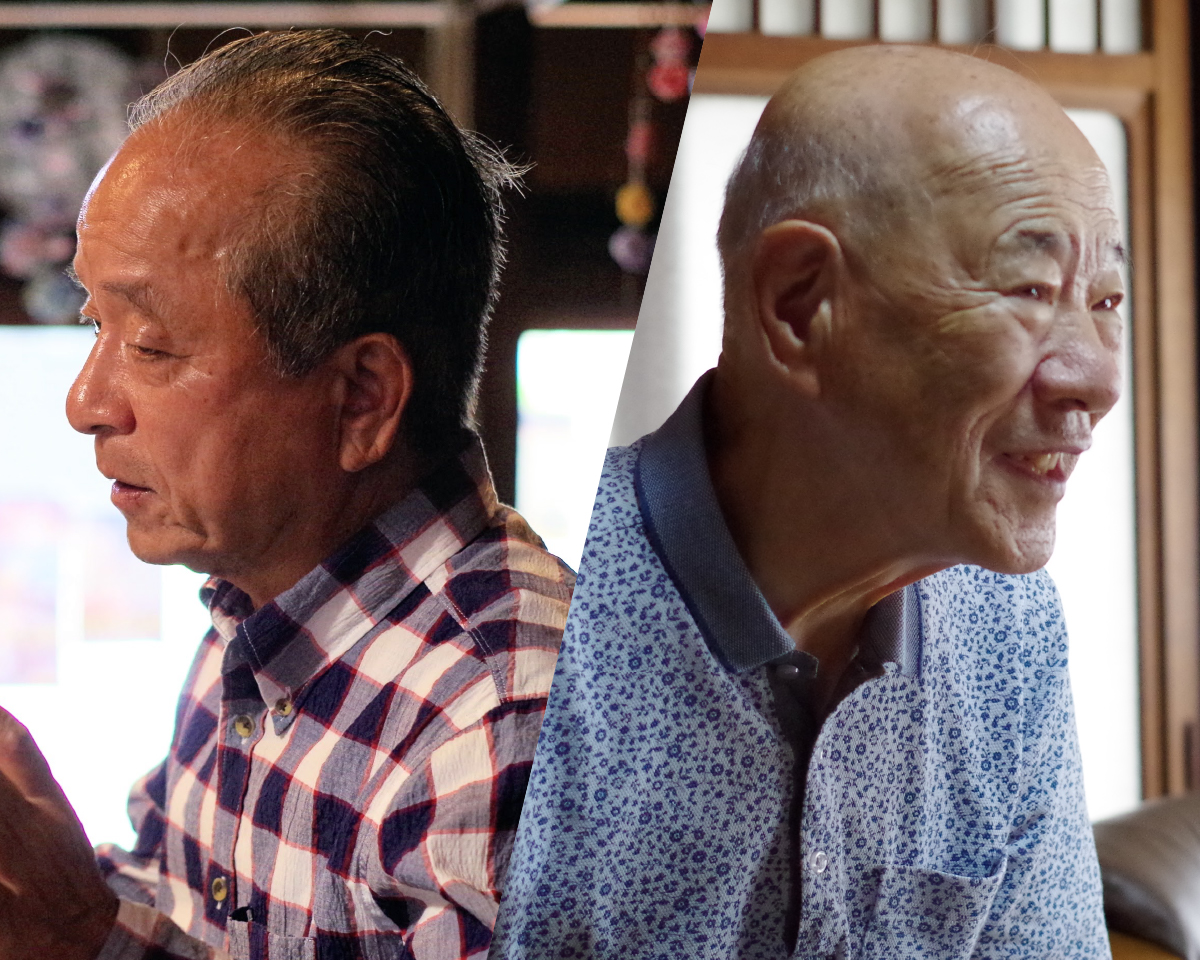

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」設営中の林三從

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」設営中の林三從

最初に心を掴まれたのは、三從さんの話し方。独特のリズムというか、テンポというか、不思議と耳を傾けてしまう魅力があってね。僕が知る中で、最も巧みに岡山弁を操る人(笑)。彼女の話す岡山弁が、僕は大好きでした。

アーティストとしての林三從は、それはもう、とても魅力的な存在でした。彼女は備前アートイヴェントのコンセプトの一つ、「どイナカで、どアートする」という言葉を実践した、不毛の大地に立つ誇り高き表現者。こんな存在は、きっと後にも先にも現れない、そう思わせてくれる人でした。

さらに別の言葉で形容するなら、高い受容力を持った人間にしかない、独特の求心力を持つ人でした。僕も他の人も、多様な物事や価値観を受け入れる彼女の人間性に魅せられ、周りに集まっていたように思います。

まるで「うたかたの夢」のようだった黎明期

備前アートイヴェントの黎明期は、僕にとって「うたかたの夢」のようでした。

アートの世界では展示や制作のプロセスを記録にして残すことが常なのですが、備前アートイヴェントの最初の3年は映像や写真があまり残っていないんです。もちろんスナップ写真などはありますが、三從さんは、積極的に記録を残そうと考えていなかったみたい。これだけ大きな企画なのだから、公式記録を残すべきだと僕も進言したのですが、当時の三從さんは「うたかたの一夜の夢。パッと咲いて、パッと散りましょう」と言って、記録を残そうとしなかったんです。

そういう意味でも胸に焼き付いている回は、1988年の「音楽の波」。タイトル通り音楽に満ちた年で、国内外の音楽家が備前に集まり、昼は商店街のあちこちで音楽を響かせ、日没後には瀬戸内海へのワンナイトクルージングに出発しました。これがまさに「うたかたの夢」のような一夜だった。

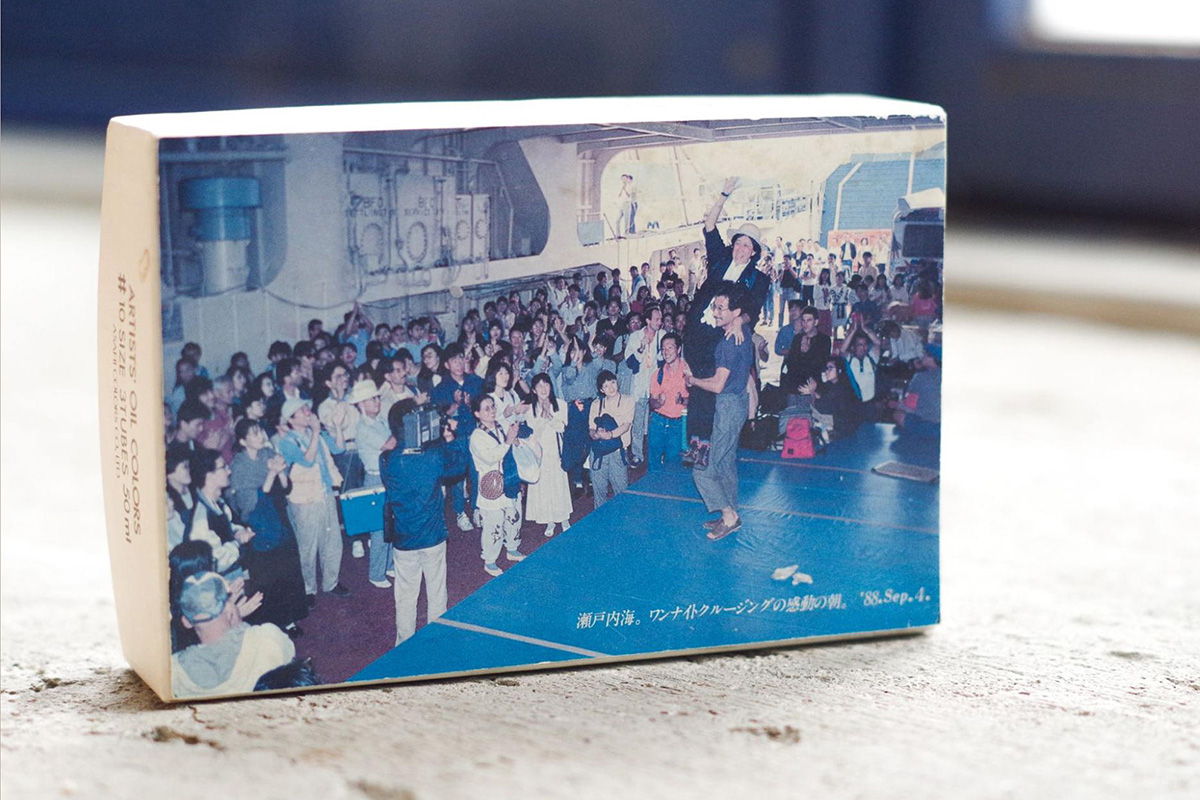

備前アートイヴェント1988「音楽の波」

備前アートイヴェント1988「音楽の波」

瀬戸内海を一つのスペースと見立て、音楽の波に乗りながら周遊し、海沿いの街を繋いでいく──それが「音楽の波」の三從さんの構想でした。船に乗り込んだのは、世界各国から集まった約50名の音楽家と来場者、合わせて約400名。船が片上湾から瀬戸大橋に向けて出発して一晩かけて帰ってくるまでの間、音楽家たちは自分が気に入ったところで気に入った音楽を奏で、船上ではいつもどこかで音楽が鳴っていました。

当時すでに世界的な現代音楽家だった小杉武久さんの電子バイオリンあり、本格的なバンドセットを組んだセッションあり。世界中の笛が入った籠を背負い、現地の人々に教えてもらった曲を披露する演奏家もいて、本当に何でもあり。まるでどこか異国の船に迷い込んだような気分で、誰もが一晩中、多種多様な音楽の波を楽しんでいました。

夜明け前、片上湾に到着した時には船中拍手喝采。熱狂と興奮の中、「こんな瞬間をつくり上げることができるなんて」と僕も感動してしまってね。三從さんが最後に船上で挨拶をした際には、思わず抱き上げちゃいました。三從さんも驚いていたけれど、それよりも嬉しかったみたいで、音楽と拍手が響く中、笑っていたのを覚えています。本当に、夢のような一夜でした。

夜明けの入港前、拍手の中で笑う西平さんと林三從(備前アートイヴェント1988「音楽の波」)

夜明けの入港前、拍手の中で笑う西平さんと林三從(備前アートイヴェント1988「音楽の波」)

カオスという名の海の中、共に船を漕ぐ喜び

同じ年、もう一つ転機となることがありました。三從さんの意識の変化です。

会場の一角で僕が弁当を食べていると、三從さんが近づいてきて「西平ぁ、なんか面白いことしようや」と言い出してね。その頃の三從さんは「カオス」という言葉をよく使い、「混沌としたカオスの中に身を置き、自分たちでどうするか考えるのが大事なんだ」と繰り返し語っていました。その考えを体現するために、備前アートイヴェントでも「次はもっとカオスにしたい、もっと激しいことをしたい」と考えるようになり始めたのです。そこで翌年に企画されたのが、「マン・マシーン」。広さ2千坪の荒野のような土地に、鉄のスクラップや機械で作った巨大なオブジェを設置し、一日限りの異質で壮大な舞台を作り上げました。

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」

会場を訪れた人は度肝を抜かれ、オブジェや前衛舞踏家たちのパフォーマンスをかぶりつきで見ていました。目の前で繰り広げられる光景に圧倒され感嘆の声をもらす人、未知の表現や世界観に戸惑う人、どう解釈したらいいのかと考え込む人、さまざまな反応がありました。

さらにこの年、聴覚的にも会場を占拠する構想が三從さんから生まれ、大型トラックのエンジンを改造した装置を作り、大音量で唸りを上げさせるプランも実施しました。実際に音を出せたのは短時間だったんですけどね。マフラーのない剥き出しのエンジン音があまりにけたたましくて、その音の共鳴で宙に吊ったオブジェや柱が崩れる危険性があるからと、途中でエンジンを切ることになってしまったんです(笑)。

この混沌とした状況が、僕にはもうたまらなかった!カオスという名の海の中、三從さんと共に船を漕いで進んでいくことが最高の喜びでした。林三從の感性が最高に光っていたし、システムもパターンも存在しない中で0から1をつくり上げていく、これこそ究極のクリエイティブだと感じていました。

時代の空気もあったかもしれません。高度経済成長期の直後、日本全体に「自分が何とかしてやろう」という空気が満ちていて、備前アートイヴェントにも同じエネルギーを感じました。明治維新しかり、高度経済成長期しかり、時代が大きく変化して社会が混沌としてくると、必ず新しいものを作り出そうとする表現者が出てくるもの。林三從もその一人で、彼女のエネルギーに導かれて集まった人も多かったはずです。2025年の今も混沌とした時代ですから、そろそろ次なる表現者が生まれる頃かもしれませんね。

「私が死んだら、デスマスクを作ってほしい」

その後、備前アートイヴェントは全11回の開催を経て、1997年に幕を閉じることになります。僕はアシスタントプロデューサーから離れた後もスタッフとしてお手伝いしていましたが、最終回を見届けた後は、本来の彫刻家としての仕事に勤しんでいました。

2000年の冬、一本の電話が掛かってきました。出てみると、晩年の三從さんの仕事のパートナーからで、「三從さんが今入院していて、西平さんに会いたいと言っているから、病院に来てくれますか?」と言うのです。教えてもらった病院に行くと、本当はいつ亡くなってもおかしくない状態だと聞かされ、正直、動揺しました。

しかし、当の本人は気丈に振る舞い、備前アートイヴェントの思い出話などを病室で交わしました。先ほど紹介した「マン・マシーン」の時のことも話題に上がり、一緒にいろんなオブジェを作ったものだねなんて話して。その時ふと三從さんが神妙な顔つきになり、「西平にしかできない頼みがある」と言いだしました。

「私が死んだら、私のデスマスクを作ってほしい」

デスマスクとは、死者の顔を型取りして作る面のことです。三從さんはこのために、彫刻家であり、備前アートイヴェントを共につくった僕を呼んだのです。デスマスクを作るための段取りは全て整えられていて、息を引き取った後に病室で作業する許可も病院に取ってあり、親族や仕事のパートナーに「西平がデスマスクを作るから見届けてほしい」と伝えていました。では、できあがったデスマスクはどうしたらいいかと聞いてみると、「アンモナイト(ホワイトノイズ 林三從ミュージアムの敷地内にある林三從の事務所)にごろっと転がしておけばええがん」と三從さんは言いました。

僕は「わかった」と約束をして、病院帰りにそのまま自分のアトリエに向かい、石膏など、デスマスクの型を取るための準備を車のトランクに積み込みました。……正直、心は落ち着きませんでした。それ以上何も手につかないまま、アトリエの椅子に座って三從さんとの出会いなどを思い出しているうちに、ふと、新たな作品のイメージが湧き、すぐさまラフスケッチを描き出しました。

オブジェは中心で二つに分かれ、片方は石膏による三從さんのデスマスクで、片方は僕が作る彫刻。片方は「死」で、片方は「生」を表す作品です。ラフスケッチを描き終えた後、これを作りたい、いや作らなくてはならない、という衝動に駆られ、3日後、そのスケッチをポケットに忍ばせて再び病院を訪れました。三從さんに提案を伝えると、「わたしゃあっち行って見れんけど、わかる。おもしれえがん。やられえ」とOKをいただきました。「生と死を表す二つの顔の境界線は何色がええと思う?」と聞いてみると、「生きている時は銀、死んだら金じゃ」と答えてくれました。それから最後に「売名行為はするなよ」とも付け加えられましたね。

林三從のデスマスクから西平さんが制作したオブジェ《無題 ─結界、生と死─》(2001)。林三從の提案どおり、境界線の生を表す顔(写真左側)の断面は銀、死を表す顔(写真右側)の断面は金に着色されている

林三從のデスマスクから西平さんが制作したオブジェ《無題 ─結界、生と死─》(2001)。林三從の提案どおり、境界線の生を表す顔(写真左側)の断面は銀、死を表す顔(写真右側)の断面は金に着色されている

その3日後の2000年12月28日、アトリエの電話が鳴りました。石膏取りの道具を載せた車で病院に向かうと、最後に話した病室で、三從さんが待っていました。

完成したデスマスクとオブジェは、今もアンモナイトにごろんと転がっているはずですよ。三從さんとの最後の約束通りにね。

今もアンモナイトに残る、西平さんの制作したオブジェ(左)と林三從のデスマスク(右)

今もアンモナイトに残る、西平さんの制作したオブジェ(左)と林三從のデスマスク(右)

「唯一一回展」を二人の区切りに

三從さんが旅立って一年経つ頃、僕なりの一周忌として、ささやかな展示を行いました。三從さんとの約束を果たした証として、デスマスクから制作したあのオブジェを展示し、訪れた人たちと三從さんを偲ぶ時間を過ごせたらと考えたんです。そして、これを最後に、備前アートイヴェントから始まった僕と三從さんの物語に区切りをつけようと決めました。タイトルは「唯一一回展」(2001/岡山デビットホール)。三從さんを回顧する唯一、一回のみの展示で、展示するのもあのオブジェ一つだけ。本当に小さな展示でした。

展示したオブジェにはホールの天井から柔らかな光が注ぎ、礼拝堂のような、神聖な空気が流れていました。会期中にはホワイトノイズ 林三從ミュージアム館長の林幸子さん、備前アートイヴェントに参加した人々、地域の方と、いろいろな方が足を運んでくださいました。

その中に一人、忘れられないご婦人がいます。彼女が現れたのは、僕と妻の二人だけが会場にいた時でした。白の木綿のワンピース、白の革靴、白の日傘姿で、片手には白いケーキの箱を提げていました。まるで映画の登場人物のような出で立ちで、この人は何者だろう、とね。

彼女はオブジェとしばらく向き合った後、突然「ピアノを弾くわ」と言い出しました。びっくりして「何を?」と聞くと「今の気持ちを」と答え、ホールの入口にあったグランドピアノの前に腰掛け、演奏を始めたのです。ピアノの演奏が流れる空間に、ご婦人と僕たち夫婦、そして三從さんの四人だけ。短い時間でしたが、とても穏やかな時間でした。演奏を終えると、彼女は「あの子が好きだったケーキを買ってきたの。一緒に食べましょう。一番好きだったのは売り切れだったから、二番目に好きなケーキを買ってきたわ」と言ってケーキの箱を広げました。

お話ししている間中ずっと不思議な感覚でした。三從さんとこのご婦人が、とてもよく似た空気を纏っていたからです。すると彼女は「三從は困ったとき、苦しいときにうちに来ていたの」と語り始めました。聞くと、備前市内のお寺の方で、三從さんは小さな頃からその人の所に足繁く通っていたそうなのです。「いつも私の真似をしていたのよ」と微笑む彼女を見て、僕は「そうか、この人が三從さんの心の拠り所だったのか」と直感しました。

「林三從の原点はここだ」僕はそう思うことに決めた

僕は常々、林三從のバックボーンに関心を持っていました。なぜこんな人が備前にいたのか。なぜ地方にいながら、ここまで高い哲学性と文化的感覚を養うことができたのか。幼少期にどんな経験があったのか、とね。彫刻をやっていると、対象の皮膚の内側まで知りたいと思うようになるんですよ。筋肉や骨格はもちろん、普段の生活、それまでに積み重ねた人生の軌跡も含めて全部ね。そこまで観察して、触れて、理解して、はじめて作品を制作できる。だから林三從という人間がどのようにして生まれたのかも、いつか知りたいと思っていました。

それが、このご婦人と出会って、「ああ、林三從の原点はこの人だったのか」と直感したんです。役者のような立ち居振る舞い、教養の滲む会話、印象的な言葉遣い、その一つひとつに林三從の気配を感じました。

装い一つとってもそうです。納棺の際、イギリスで自分で買ったという黒のブーツと黒のマントを身につけて旅立った三從さんと、彼女の旅立ちを見送るため白いワンピースで現れたご婦人──正反対の色を纏った二人の姿が僕の目にはちょうど対になって見えました。まるで演劇の衣装を選ぶように、自分の人生の幕引きにふさわしい装いを選んだ三從さんと、それに応えるかのように真っ白な装いでやってきたこの方は、とてもよく似ているし、深いところで繋がっている。この人が側にいたから、三從さんは地方にありながらゆるぎない生き方を確立し、自分らしく生きることができたんだと思えたのです。

三從さんの原点が本当にこのご婦人だったのか、この方と確かめ合ったわけではありません。あくまで僕の想像ですから、正しいかどうかもわかりません。一人の人間のことを正しく知ることなんて、きっとできないでしょう。でも、このご婦人と出会ったことで、僕は林三從の原点を最後に知ることができた。そう思うことに決めたんです。

取材・執筆・写真:南裕子

編集:小林繭子

※記事の内容は、掲載時点のものです

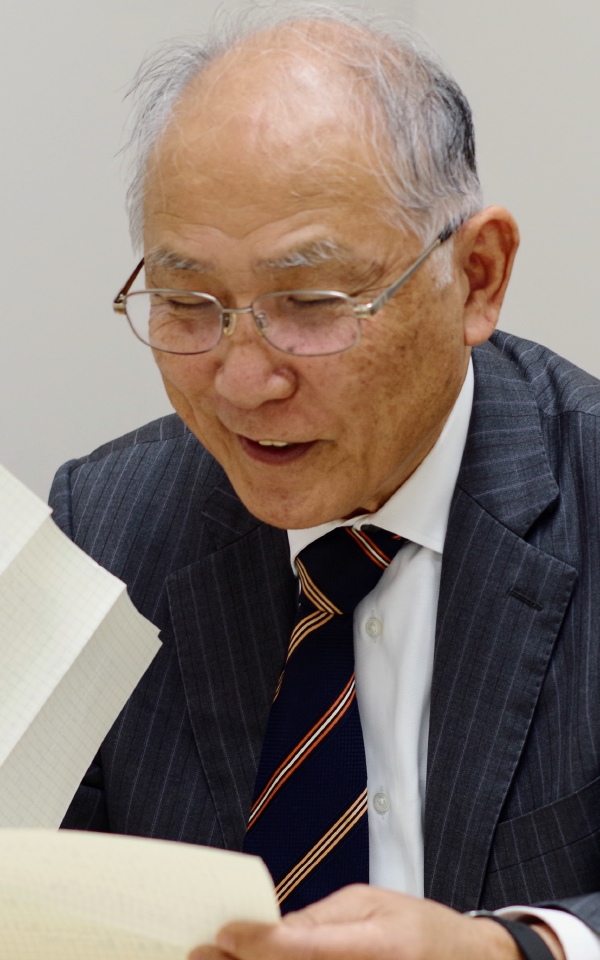

西平孝史/Takashi Nishihira

1949年岡山県生まれ。彫刻家。京都教育大学特修美術学科彫塑専攻を卒業後、中学校の美術教師を経て、1986年から彫刻家として活動を開始。主な作品に、《吉備の大王》(2009/岡山市造山古墳)、第24回UBEビエンナーレ参加作品《温羅》(2012/宇部市ときわ公園)など。備前アートイヴェント初期にアシスタントプロデューサーとして参加。林三從の依頼を受け、他界後に制作したデスマスクは今も「アンモナイト」(ホワイトノイズ 林三從ミュージアム敷地内にある林三從の旧事務所)に眠っている。

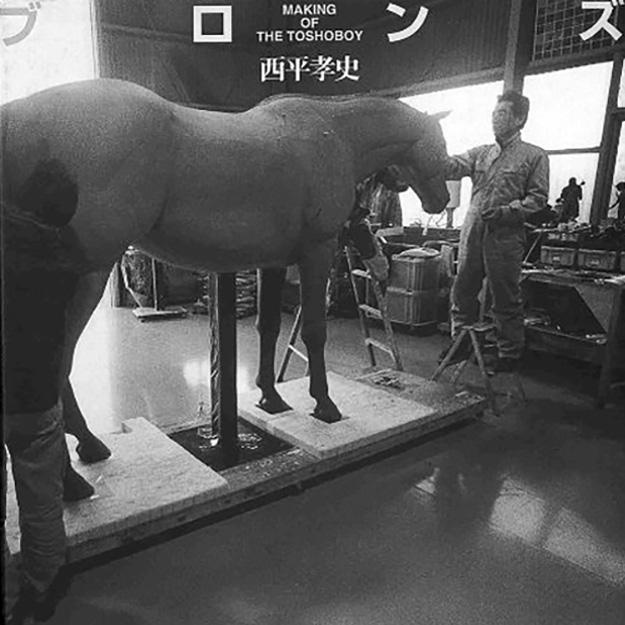

西平孝史『ブロンズ』

電子書籍販売中/1998年刊 吉備人出版刊

天馬と呼ばれた歴史的名馬のブロンズ像《天馬トウショウボーイ》ができあがるまでの軌跡を辿った写真集。原形制作からブロンズ鋳造、北海道浦河町での設置までを約70点の写真で記録し、彫刻家が原形制作にかけるエネルギーや、磨き抜かれた創造力と洞察力、制作に携わった美術鋳造職人たちの技術を感じることができる。