─戦後岡山の作家たち─

2002年、岡山県立美術館で開催された「戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─」展。1945年~1970年の岡山の前衛美術家たちを振り返る中で、林三從(はやしみより)も既存の表現形式にとらわれない作家として取り上げられました。企画を担当したのは、当時同館で学芸員をしていた柳沢秀行さん。岡山の作家の置かれた状況や熱意を知り、30人を超える岡山の現代アーティストを取り上げる同展を企画。現在は倉敷市にある大原美術館に勤務する柳沢さんに、林三從の生きた時代や当時の岡山の美術界の状況、学芸員としての林三從への評価を伺いました。

「戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─」展にたどり着くまで

僕が2002年に「戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─」展を企画することになったきっかけは、岡山県立美術館で学芸員として勤め始めた1991年にさかのぼります。美術館ができて3年目を迎えた頃で、当時の僕は岡山の街を歩いては、美術や文化の気配のある場所に積極的に足を運んでいました。すると、行く先々にいる作家たちから、憤り交じりにこんな話を聞かされました。「県立美術館は現代の作家を扱わない。俺たちのことを構ってくれない」ってね。

当時の岡山県立美術館は生存作家を扱っておらず、同時代の生きた作家を紹介することができなかったんです。彼らの多くは、不満や憤りを感じていました。また、その憤りは、岡山の美術界で過去に起きたできごとによって積み重ねられてきたことが、話を聞かせてもらううちにわかってきました。

岡山県立美術館が開館する前後にも、岡山では作家が制作・発表をできる施設がいくつも生まれました。ところが、そこには少しずつ課題や制約があり、作家が自分たちの表現を存分に発揮できる環境が用意されていなかったんです。そんな背景の中、岡山県立美術館が1988年に誕生したのですが、「生存作家を扱わない」ということが明らかになり、彼らはさらなる失望を味わったわけです。そうした状況を知って、「発表の場を求める作家がたくさんいるのに、彼らと世の中を繋げる役割が岡山にはいないんだ」と、その時明確に感じました。

彼らと会話を深めるうちに、岡山の美術界で起きたこうしたできごとが点と点から一つの線に繋がり、どうして彼らがあんなにも憤っていたのか分かりました。そこで「これは歴史化しておくべきだ」、そして「岡山県立美術館で地元の生存作家を扱う道筋を作っていくことが必要だ」と考えるようになりました。

新しい表現を模索した作家として

そうした背景があって僕が企画した展示が「戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─」です。それまで誰もまとめることのなかった戦後岡山の現代美術の歴史を集約し、全容を知る見取図を作ったわけです。企画展は三部構成で、終戦直後の1945年〜1970年頃の岡山の美術シーンを振り返りました。

第一部では、多くの入選者を出して「日展王国」と呼ばれた岡山美術界の礎となった洋画家たちを紹介しました。第二部では、坂田一男さんと彼の主導した「A・G・O(アバンギャルドオカヤマ)*」をはじめ、「岡山青年美術家集団」など、20代の若手作家を中心に活発化した、1950年代の前衛的な美術活動を取り上げました。

*A・G・O(アバンギャルドオカヤマ):岡山県倉敷市で活動していた洋画家・坂田一男が1949年に結成した前衛美術家グループ。後続世代の育成を念頭においた研究、作品発表を行い、1956年に彼が亡くなるまで活動した。

そして第三部では、1970年を過ぎた頃から表現形式の幅を大きく発展させた林三從さんや香川昌久さん、寺田武弘さんたちを紹介する構成にしました。

三從さんとは直接お会いしたことはありませんが、周囲の作家たちが「備前の片上湾で、変わったことをしている作家がいる」と話していて、彼女の存在は以前から知っていました。でも、僕はやみくもに作家と接触するのをもともと避けていましたし、彼女が生み出す大きなエネルギーを受け止めきれないのではないかと感じていたのもあって、自分から関わろうとはしていなかったんです。

ところが、企画展の準備で作家や関係者から借りた資料の中から、三從さんの作品や写真がたくさん出てくるんですよ。作品を知るほどに「こんな人がいたんだ」と驚きました。そうした資料を見れば見るほど、これは岡山のアートの歴史で無視できない存在だと思ったのもあり、企画展で取り上げることに決めました。

地方にいながら、国内外の最新のアートシーンと繋がりを持った作家

三從さんの作品や活動には、注目すべき点がいくつかあると思います。

一つ目は、まだ情報発信も長距離移動も今ほど簡単ではなかった時代に、岡山から東京に進出し、当時の代表的前衛作家が集うギャラリーで度々展覧会を開催していたことです。

今でこそ誰もがどこからでも情報発信できますが、1960年代は東京からの情報発信が中心で、地方のアートシーンの情報や記録が残ることは、まずありませんでした。当時の地方の前衛美術の動きというと「九州派」「土佐派」についての記録くらいで、岡山の作家についての記述はほとんどなかったんです。

しかし調べていくと、実際は東京で作品発表を行った岡山の作家たちがいたことも分かっていき、その中でも一人、三從さんの存在は突出していました。1965年には、篠原有司男さんなど東京の第一線で活躍する前衛作家が集うグループ展「Big Fight」に出品するなど、何度か活動を共にしており、現代アート界のスターたちと写っている写真も複数見つかっています。

二つ目は、岡山という地方都市に暮らしながらも、国内外の最新の美術の動向にいち早く反応していたことです。たとえば、1960年代に誕生した世界的な前衛芸術運動「フルクサス*」がその一つ。オノ・ヨーコさんや岡山生まれの現代音楽家・塩見允枝子さんらが、早い時期からアメリカでフルクサスに参加していますが、彼女たちが帰国後東京で行ったパフォーマンスに、三從さんも参加していたんです。

*フルクサス:1960年代にニューヨークを中心に広まった前衛美術運動。美術家、作曲家、詩人、デザイナーなどのさまざまなジャンルのアーティストが集い、日常と芸術表現の境目が溶け合うような「行為」「イヴェント」を表現形式とした。

オノ・ヨーコさんの《カット・ピース》(1964)では、ステージ中央に座ったオノ・ヨーコさんの衣類を観客が鋏で切り取るパフォーマンスに参加していました。また、《FLUX WEEK》(1965)では、塩見允枝子さんのパフォーマンス《ウォーター・ミュージック》にも出演していて。どちらも今でこそ世界的に知られている作品ですが、まだその評価が一般には浸透していなかった時代に、岡山で活動していた三從さんがその場にいたことが衝撃的でした。

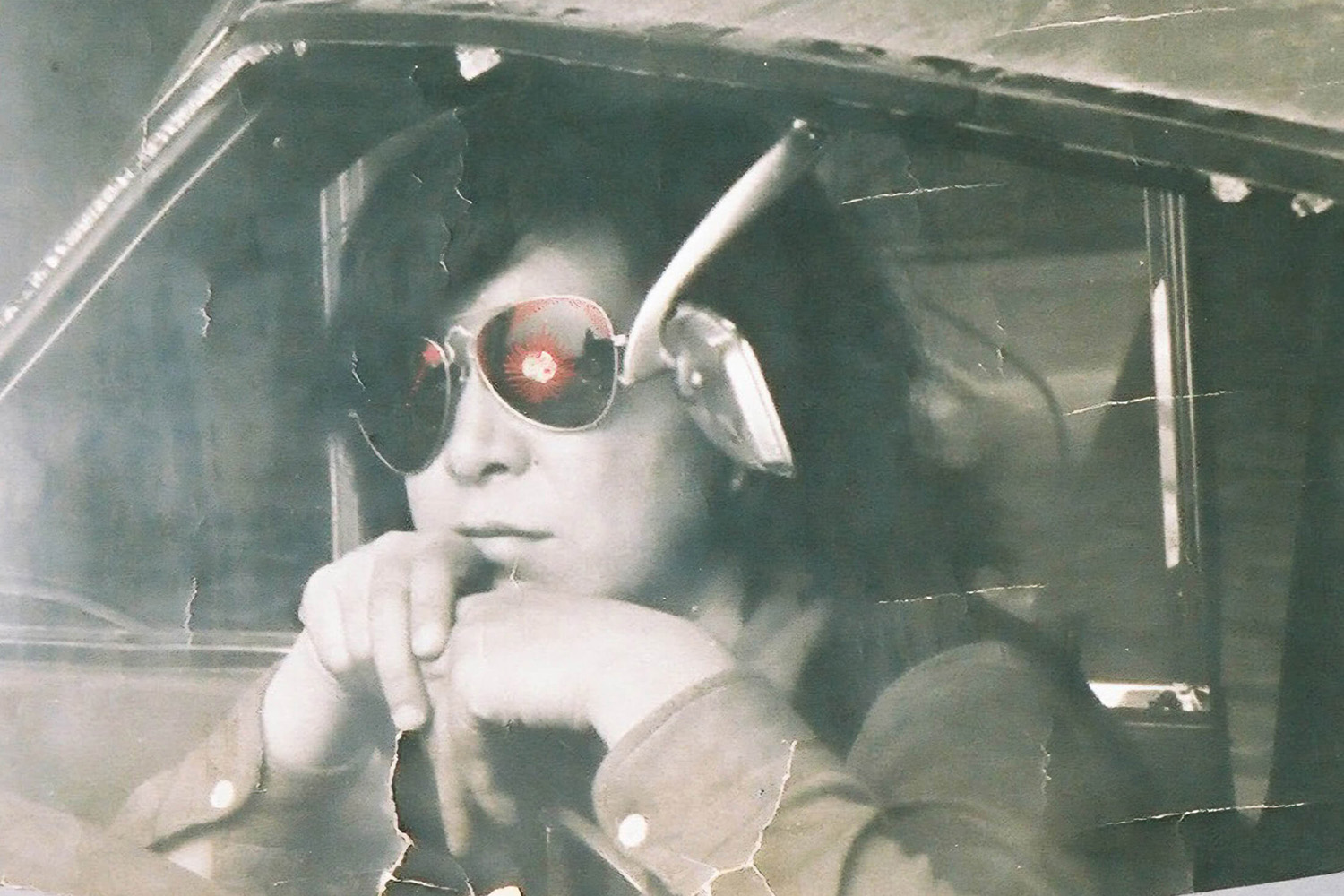

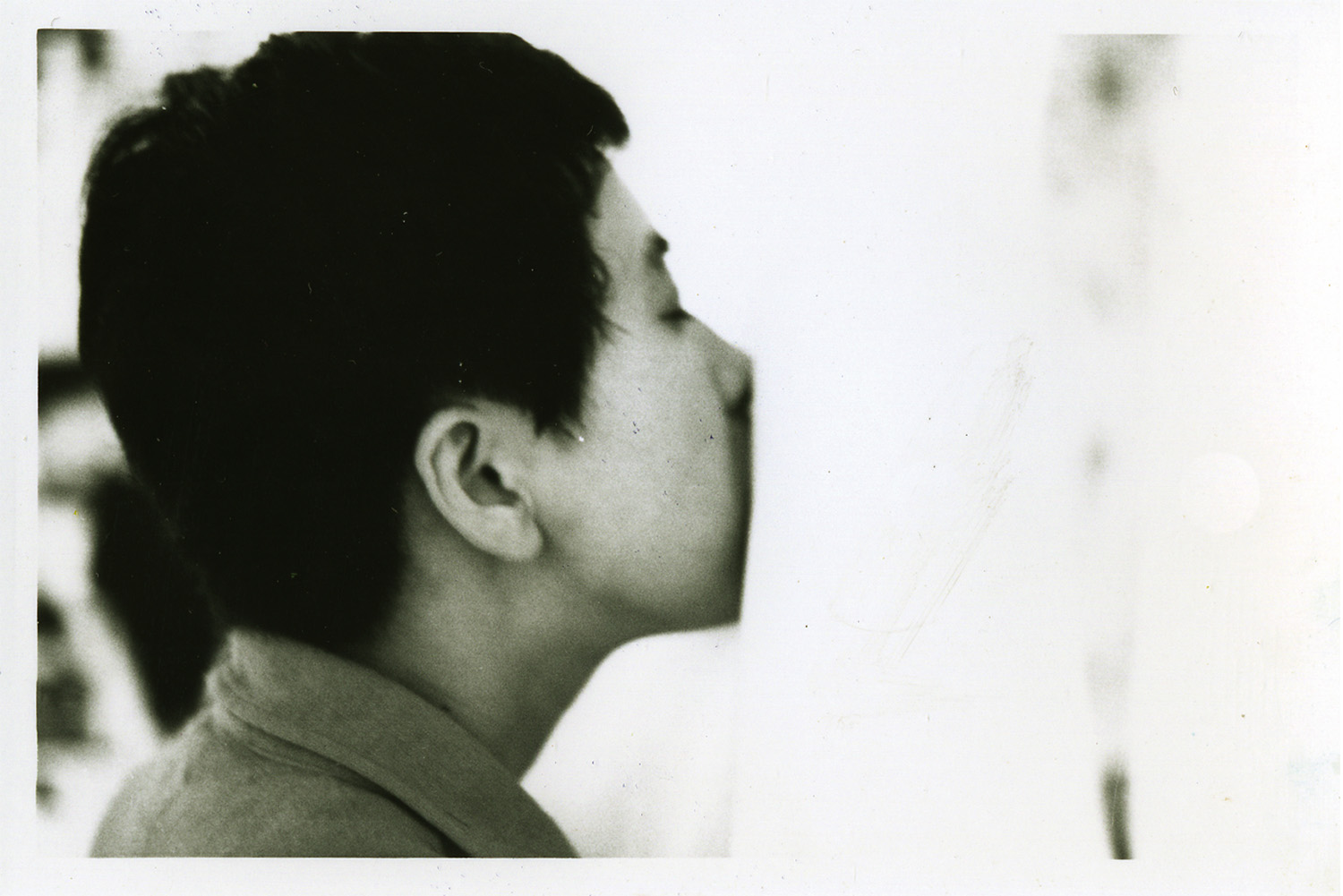

同時代の前衛作家との交流の記録の一つ。東京でのグループ展《FLUX WEEK》(1965)で塩見允枝子さんのパフォーマンス《ウォーター・ミュージック》に参加した様子(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

同時代の前衛作家との交流の記録の一つ。東京でのグループ展《FLUX WEEK》(1965)で塩見允枝子さんのパフォーマンス《ウォーター・ミュージック》に参加した様子(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

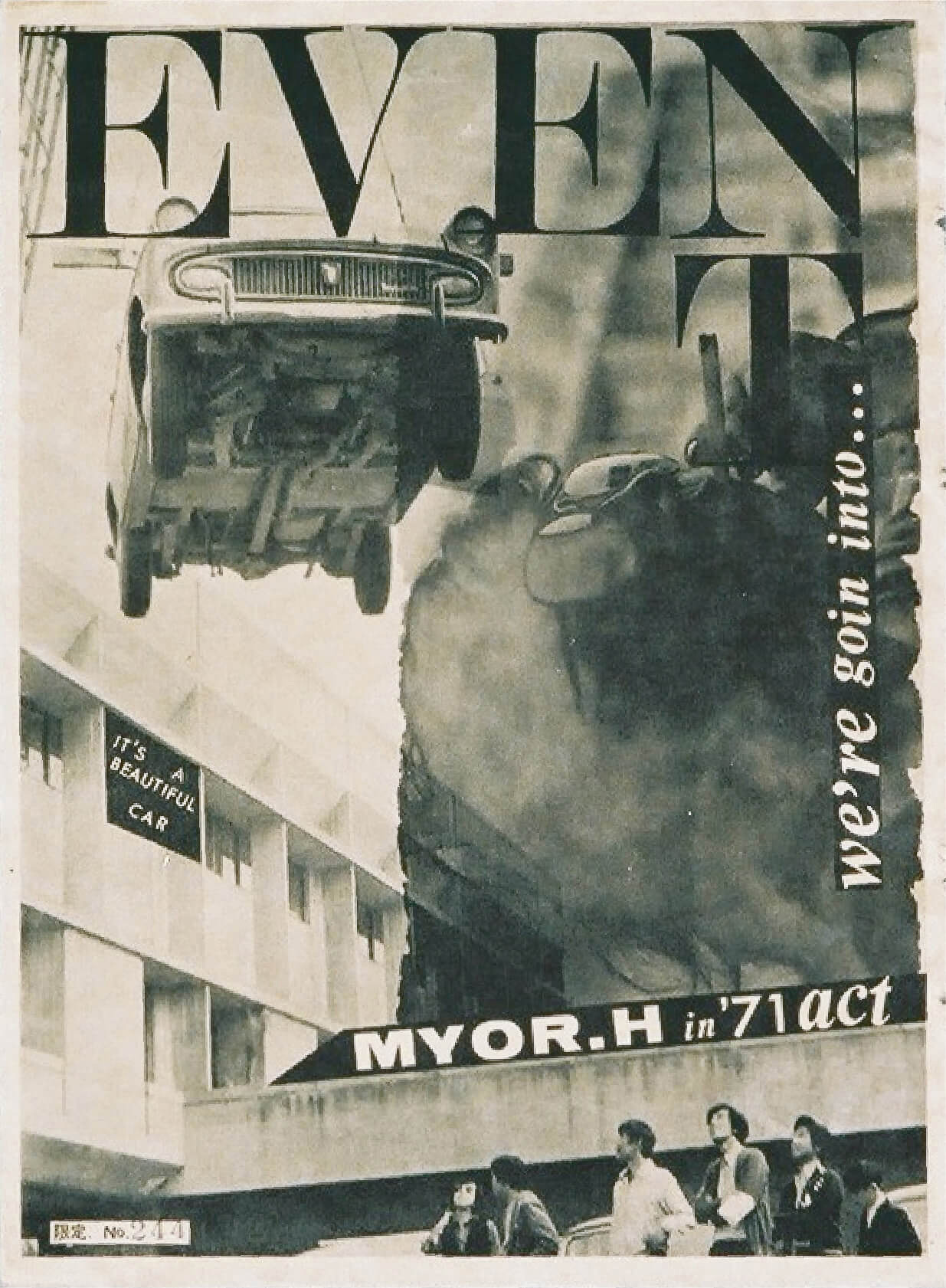

こうやって新しい表現に敏感に反応することができていたのは、良い意味でも悪い意味でもなく、美術大学で専門教育を受けていなかったからではないかと考えます。独学だったからこそ「美術とはかくあらねばならない」という先入観もなく、あらゆる事象に対して反応が良く、自分自身の表現を変化させることができた。だからこそ車をクレーン車で吊り上げてから落下させた《EVENT We’re goin into...》(1971)や、マリファナをほのめかす種を小型飛行機で播いたパフォーマンス《AIR’ PLANE EVENT ’72》(1972)のような型にはまらない作品が生まれたのではないかと思います。

《EVENT We’re goin into...》(1971)ポスター

《EVENT We’re goin into...》(1971)ポスター

イマジネーションを喚起させる、希有な作家

三つ目の注目すべき点は、三從さんの作品がますますコンセプチュアルな傾向を深めた、1965年以降のパフォーマンス型の作品です。この頃のアートを見るなら、当時の社会状況にも目を向ける必要があります。1960年代〜1970年代は、安保闘争や大学紛争によって日本社会全体が大きく荒れました。そうした流れは美術界にもあふれ、安保闘争をテーマにした作品を制作する作家や、社会への批判を過激な形で表現する作家も多く現れました。また、日本社会だけでなく美術界内部の課題にも目を向け、表現の形、組織、体制まで改革しようとする運動も展開されました。

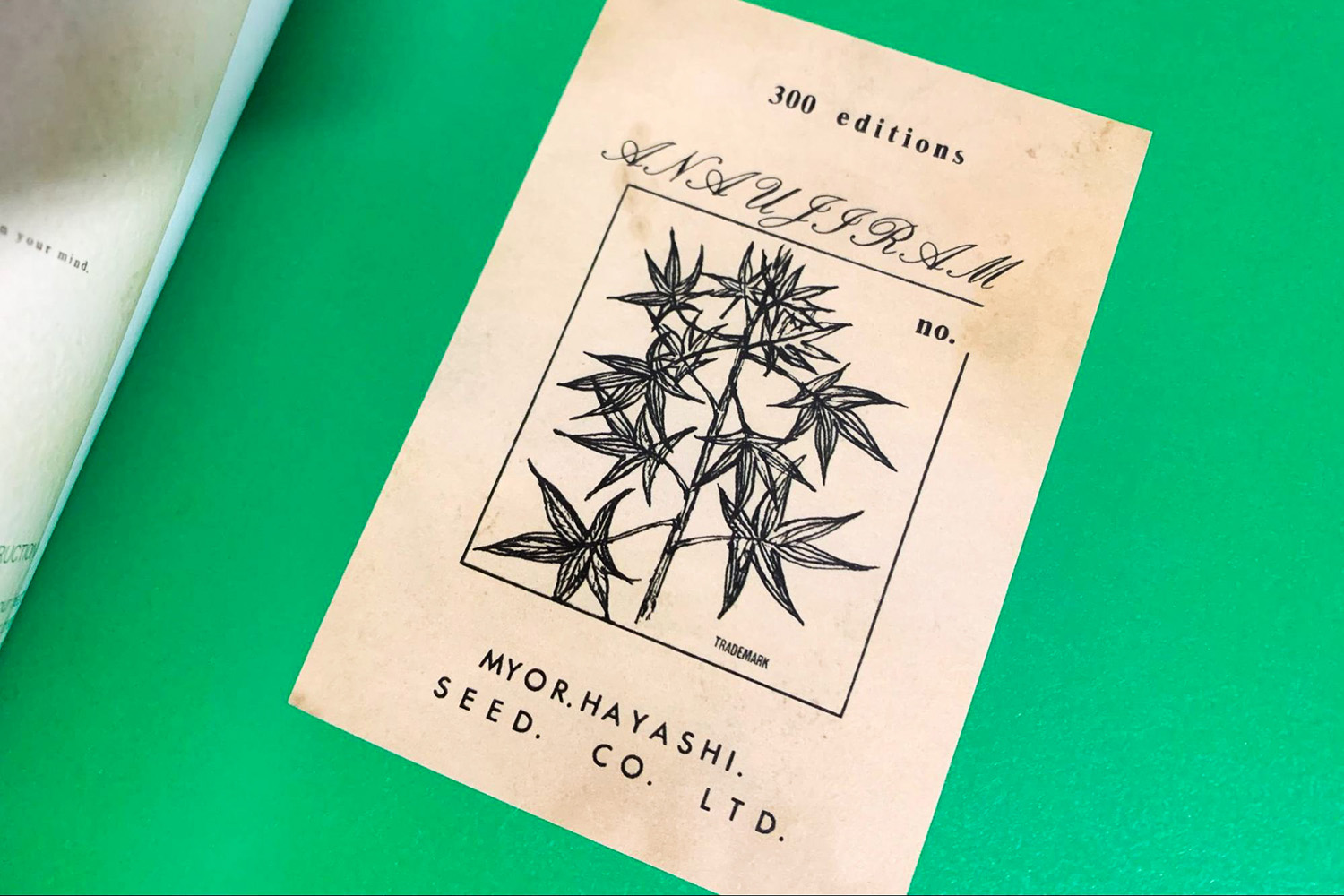

この時期に、三從さんは《GREEN REVOLUTION》(1971-1972)という作品を発表しています。REVOLUTION=革命というタイトルは、おそらくこの社会状況を意識したもののはずです。現実社会に深く関わるようでありながら煙に巻くような表現で、受け取った人のイマジネーションを喚起する。こうした表現ができる、稀有な人だったと思います。

《GREEN REVOLUTION》に同封された、何らかの種を入れた封筒。郵便を送る行為を表現形式とした「メール・アート」の一つ(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

《GREEN REVOLUTION》に同封された、何らかの種を入れた封筒。郵便を送る行為を表現形式とした「メール・アート」の一つ(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

もし、「備前アートイヴェント」と社会を繋ぐ存在がいれば

三從さんの最後の仕事ともいえる「備前アートイヴェント*」は直接観ていないため、資料や関係者の声を辿ることでしか語れないのですが、なんと言えばいいのかな……。僕は「作家や表現者と社会を繋ぐ」という仕事をしているから、その立場から考えると、作品と観客を繋ぐことが難しい内容だったんじゃないかと想像します。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

まず、アートには絵画や彫刻以外にも、「出来事を起こす」という時間軸を伴った表現もあるんだという認識が観客側に必要でした。また、三從さんは備前という土地の歴史や文化を掘り起こしてコンセプトや作品を考えていたと思うんですよ。備前アートイヴェントは、そうした文化的なこと、歴史的なこと、さらには宗教的なことや性的なことといった、さまざまな領域に対する深い知識や作法を踏まえてないと理解できないことが多く、置いてけぼりになってしまう観客もいたのではないかと思います。

もちろん、作家がその表現をやるんだと決めたなら、いいじゃんそれ!とことんやろうよ!と言いたい気持ちもあります。前代未聞の表現をするなんて、それだけで素晴らしいじゃないですか。しかも、三從さんは備前で多くの人たちとの信頼関係を築き、地域を巻き込みながら備前アートイヴェントをつくり、各所で話題になるほど大きなイベントにもなった。

ただ、僕は学芸員として、三從さんのやろうとしていたことを周囲に伝え、繋ぐ役割が必要だったんじゃないかという気持ちがどうしても出てきてしまうんですよね。当時繋ぎ手がいれば、どうなっていただろうなって。

たとえば、今の大原美術館では、一つの作品を観て感じたことをその場にいる人たちと話し合う「対話型鑑賞」や、開館前に解説員と共に作品鑑賞をする「モーニングツアー」、未就学児童向け絵画鑑賞プログラムなど、現場の人間が来館者と積極的に会話をし、作品や作家への理解を促す多くの企画を実施しています。僕たち学芸員の仕事にはさまざまあり、展覧会を作ることも大切な仕事ですが、作家を社会と繋ぐことこそが大切な仕事であり、そうした存在が社会には必要なのだと、強く思っています。

恣意的に歴史を語ってはいけないけれど

「戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─」の会期中は、展示に関連した作家の家族や友人、教え子など多くの関係者が来館し、大変賑わいました。岡山の作家たちの活動と歴史を知り、「岡山のアートって、こんなにすごかったの?」と驚く声もありましたね。展示で紹介した岡山の作家からも「俺たちは何が何だかわからないまま一生懸命やってきたけれど、それを柳沢さんのような現代の若者が認めてくれて嬉しい」という言葉をいただけて。現代の作家の活躍の場を増やす力になれた気がして、僕の方も嬉しかったですね。

さらに、栃木県立美術館のキュレーターであり、女性美術研究の第一人者・小勝禮子さんがこの展示を見て三從さんの存在に気付き、後に「前衛の女性 1950-1975」展(2005/栃木県立美術館)でも取り上げるなど、研究者たちが林三從というアーティストの存在に注目してくれたことも一つの成果でした。

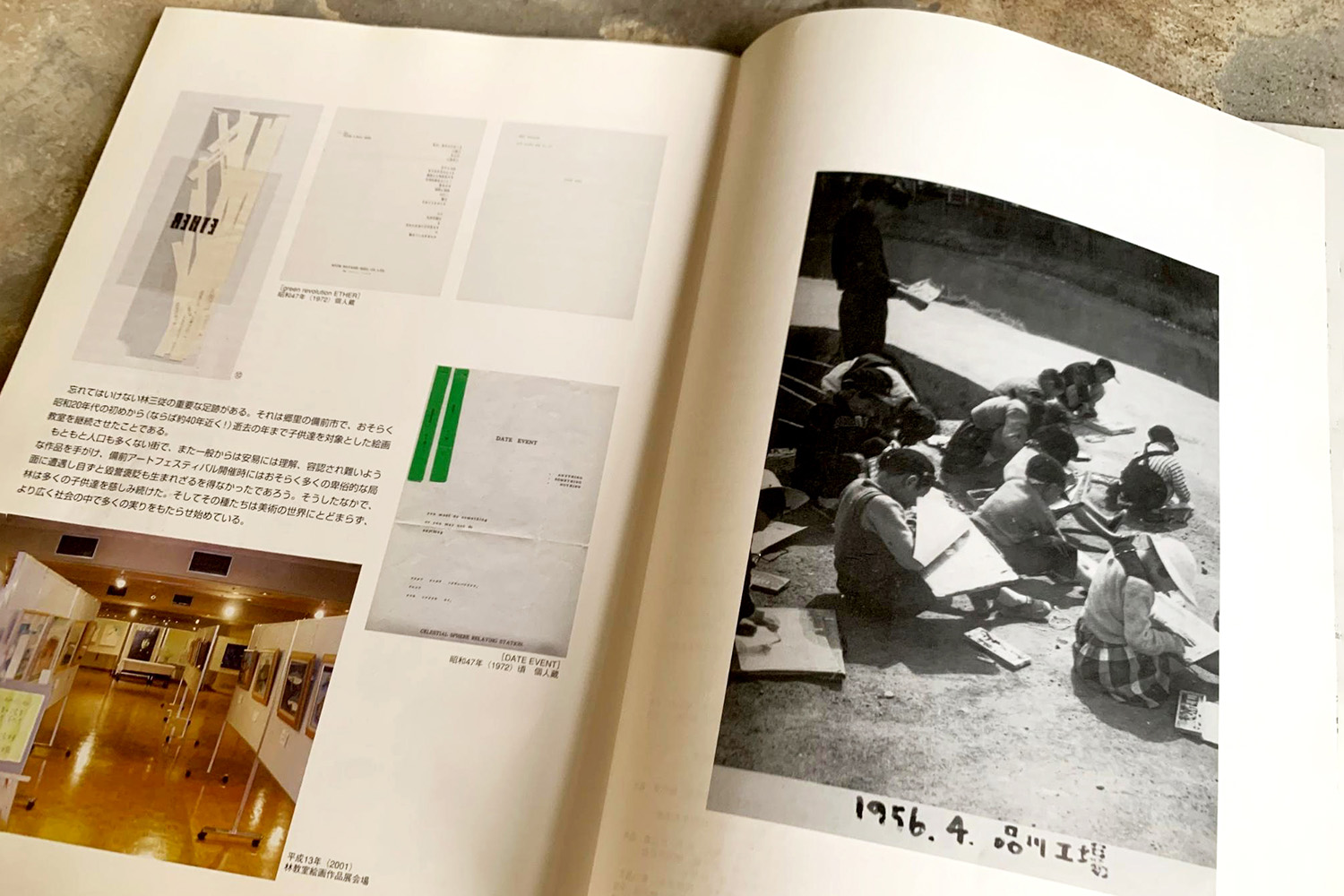

学芸員には、資料やオーラルヒストリーを体系化・歴史化するという仕事もあります。僕は学芸員として常々、「歴史に恣意的であってはいけない」と思っているのですが、そう思っていながらあえて恣意的に編集した部分が「戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─」の図録にはあるんです。最後の、このページです。

図録の最後を飾った、林三從と教え子たちが写生を行う写真(図録『戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─』より)

図録の最後を飾った、林三從と教え子たちが写生を行う写真(図録『戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─』より)

三從さんは、アーティストとして先鋭的な活動を続ける傍ら、地域の子どもたちのための美術教室を40年運営されていたそうです。「戦後岡山の美術 ─前衛達の姿─」は、そこに通った子どもたちの写真で締めくくらせてもらいました。

いつだったか、これを見た美術館の同僚が「ここだけは、柳沢さんの作品ですね」って言ったんです。ここだけは、とても恣意的にまとめたページなんですよね。作家・林三從が備前という小さな町で美術教室を開き、子どもたちがアートに触れる場を提供し続けていたことも素晴らしいですし、この企画展で紹介した作家たちも、自分の表現の場を求めて憤りながらも、彼女のように「次世代を育てていきたい」といったその先を考えているのを、私もよく分かっていましたから。

この写真は、そんな彼らの思いも代弁しているようにも見えて、非常に象徴的で良い一枚だなと、大きく掲載しました。三從さんが長年にわたって慈しんできた子どもたちが立派な大人となり、美術の世界にとどまらず、広く社会の中で今も活躍している──。この写真を見ると、そう思えるんです。

取材・執筆:藤田恵

写真:南裕子

編集:小林繭子、南裕子

※記事の内容は、掲載時点のものです

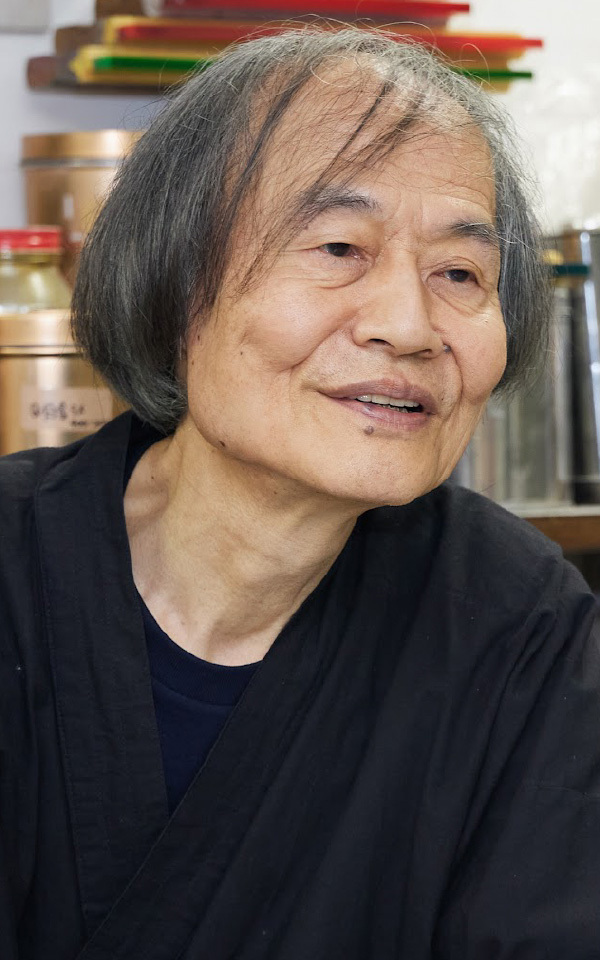

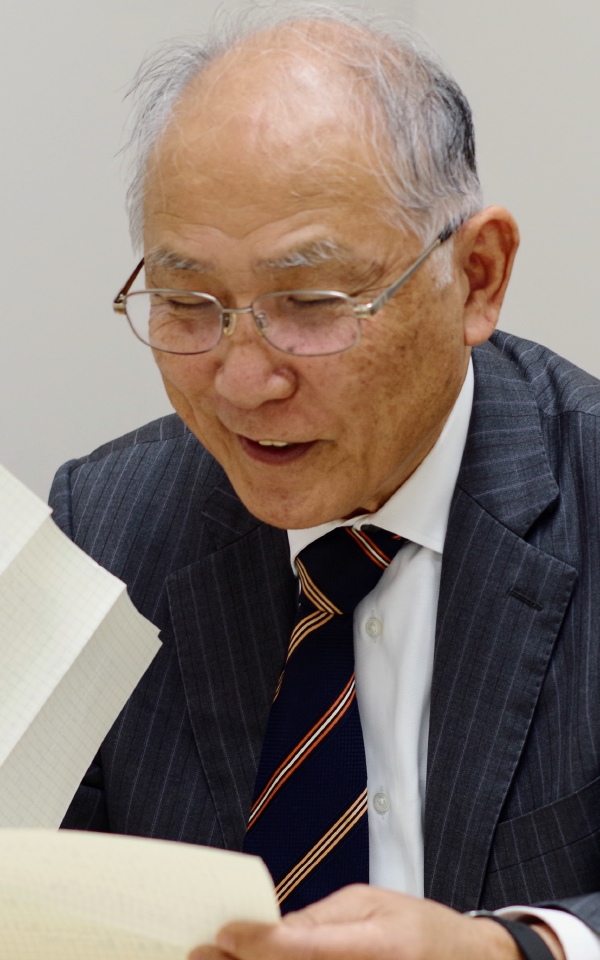

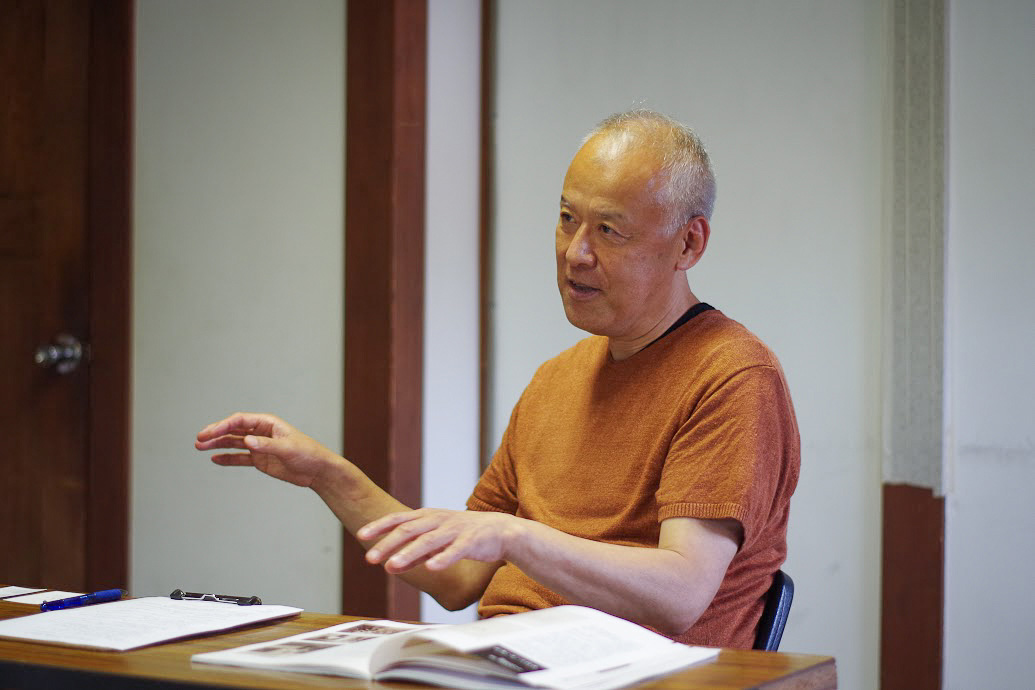

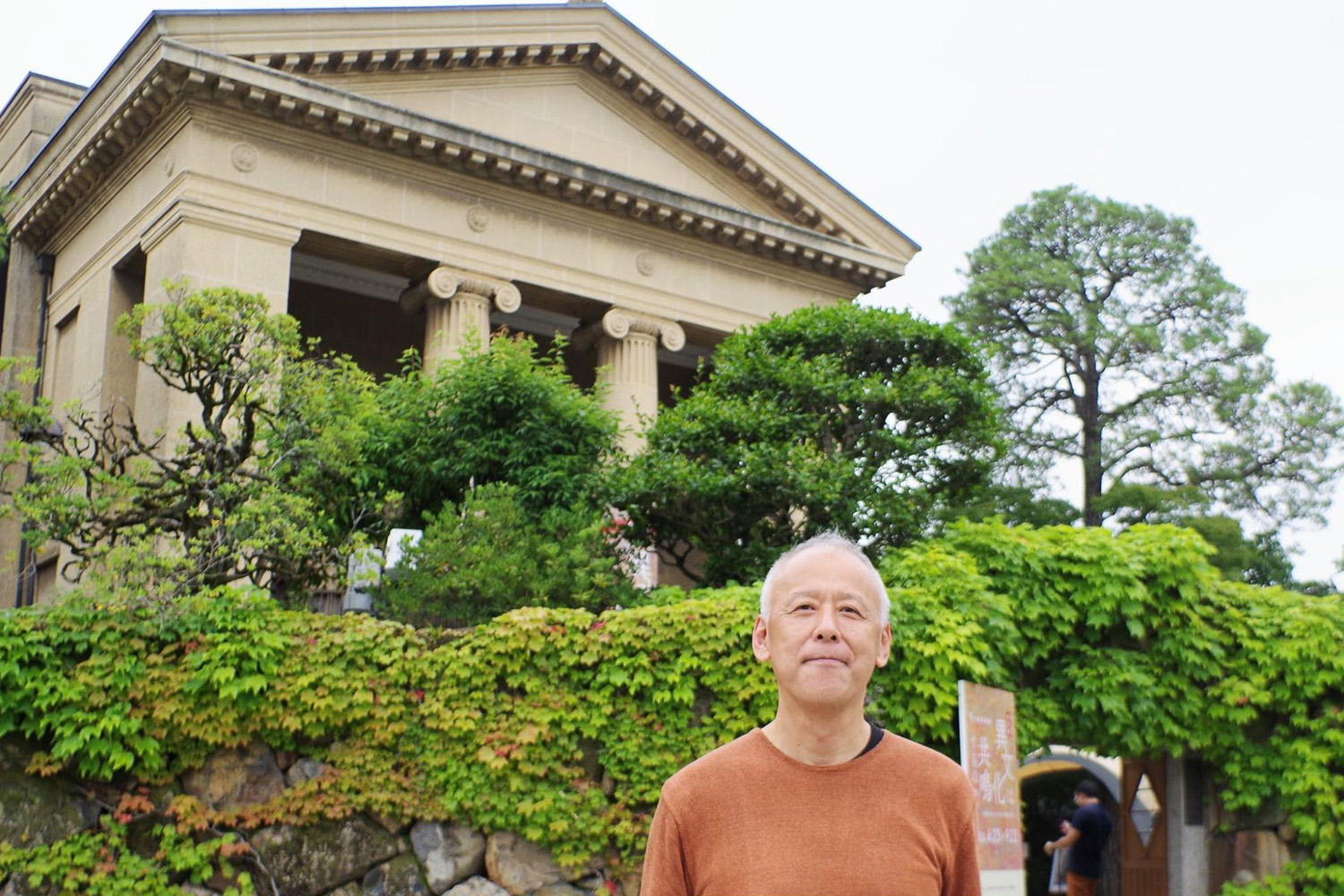

柳沢秀行/Hideyuki Yanagisawa

公益財団法人大原芸術財団シニアアドバイザー。筑波大学芸術専門学群芸術学専攻卒業。1991年より岡山県立美術館学芸員。日本近現代美術史研究をベースに6つの自主企画展を担当。また、社会における美術(館)が果たし得る機能への関心から、同館の教育普及事業、ボランティア運営に関わる。2002年より大原美術館で学芸員として勤務。現代作家との事業や所蔵品を活用した展示の企画を担当し、同館の社会連携事業を統括している。また、2023年からは倉敷民藝館館長補佐を兼務する。

大原美術館

倉敷の文化発展に貢献した実業家、大原孫三郎によって1930年に設立された、日本で最初の西洋美術中心の私立美術館。エル・グレコ《受胎告知》、クロード・モネ《睡蓮》、ルノワール、ゴーギャンなどの名画を数多く展示している。中国や古代オリエント美術、日本の近代工芸も所蔵。開館前の「モーニングツアー」や、子ども向け鑑賞プログラムも充実している。(写真提供:岡山県観光連盟)