人と世界への深い眼差し

林三從(はやしみより)は四人兄弟の長女として備前市西片上の旧家に誕生しました。美術、演劇、音楽などの文化芸術を愛する子ども時代を送った林三從をすぐそばで見つめていたのが、妹の松島洋子さん(旧姓:林)です。幼少期に実母を亡くした姉の生涯を振り返り、その心の根底には母への思慕もあったのではと語る松島さん。「姉は人間愛に満ちた人だった」と懐かしむ松島さんに、家族から見た林三從についてお話しいただきました。

実母の亡き後、祖母たちに愛され育った子ども時代

姉の三從と私は、10歳年の離れた姉妹でした。四人兄弟で、上から三從、兄、兄、私です。姉は1歳にも満たない頃に実母を亡くし、私や兄たちは、その後父が再婚した母との間に生まれました。私がこのことを知ったのは小学生の時で、友人から姉と母が違うと聞いて、それはもう驚きました。父の再婚まで、姉は親戚──父方の祖父母と、祖父の兄弟夫婦の手で育てられたと聞いています。いわば、父方に二人のおじいちゃん・おばあちゃんがいたわけです。姉は大人になってから備前でアーティストとして生きる傍ら釣具屋も営んでいましたが、それは、この祖父の兄弟夫婦から引き継いだものなんですよ。

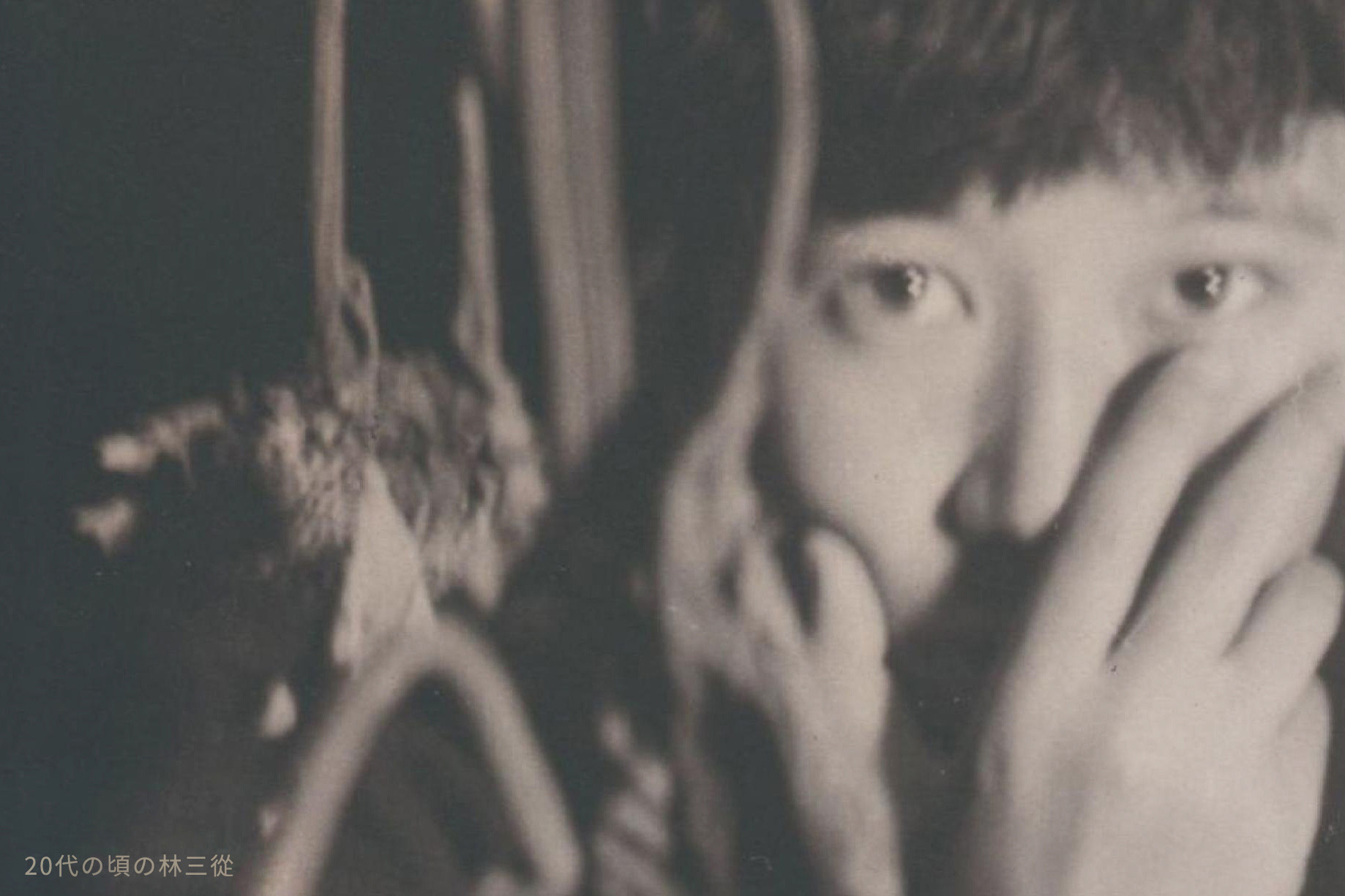

1960年代、20代の頃の林三從

1960年代、20代の頃の林三從

私にとっての姉は「おしゃれでセンスのいいお姉さん」でした。小さな頃から祖母たちに愛されて育てられ、欲しいものは何でも自由に買ってもらえていたそうで(笑)、服でも何でも、とにかくおしゃれなものをたくさん持っていました。雑誌「それいゆ」を愛読し、中原淳一デザインの素敵なブラウスを着こなしたりしていて。そんな姉からお下がりをもらうと、とても嬉しかったのを覚えています。

姉の部屋の様子も記憶に残っています。本棚には、太宰治や芥川龍之介などの日本文学のほか、外国の本やレコードがたくさん詰まっていて、当時はまだ珍しいベッドも置いてあったんです。とにかく身の回りのもの全てがハイカラな人でした。

子どもの頃から、よく道にチョークで絵を描いていたと近所の方から聞いたこともあります。当時から絵を描くのが好きだったのよね。高校時代は演劇部で男役を演じていて、背が高くてスタイルが良いものだから、まさに男装の麗人!周りの生徒も憧れのまなざしで見つめていて、親戚からは、「宝塚に行った方がいい」なんて言われたりもしていました。

美術教室の開講と、絶え間ない創作活動

演劇も美術も得意で、外国の文化も好き。そんな姉は東京の大学に進学したがっていました。でも両親は反対。それで岡山県内のノートルダム清心女子大学の英語学科に進学したのだけれど、結局2年も経たずに中退して、美術を学ぶために単身上京しました。けれど、東京の水が合わなくてね。蕁麻疹が消えず、短期間で備前に帰ってくることになりました。私たち家族に直接話すことはありませんでしたが、当時の美術界への反発心もあったそうですね。

その頃の姉は20歳。帰郷後は絵を描いたり、自宅の蔵を暗室にして写真を現像したりと作品制作を続けながら、自宅で美術教室を始めました。生徒さんの絵に姉が一筆入れると、絵がさらにイキイキするんです。二科展などの有名な公募展に入選する生徒さんも増え始めた頃、両親が「自分も出品すればいいのに」と言ったこともありますが、姉はそうした賞を欲しがらず、「賞なんか取って何になるんだ」と言っていました。権力に対する、反抗心ですね。

そんな生活をしていた姉ですが、25歳の頃、肺を患い入院することになりました。入院期間は数か月ほどでしたが、ただ病室で大人しくしていたわけではなく、病室でも油絵を描いたり、エッチングの道具を持ち込んで制作したりと、創作活動を止めることはありませんでした。

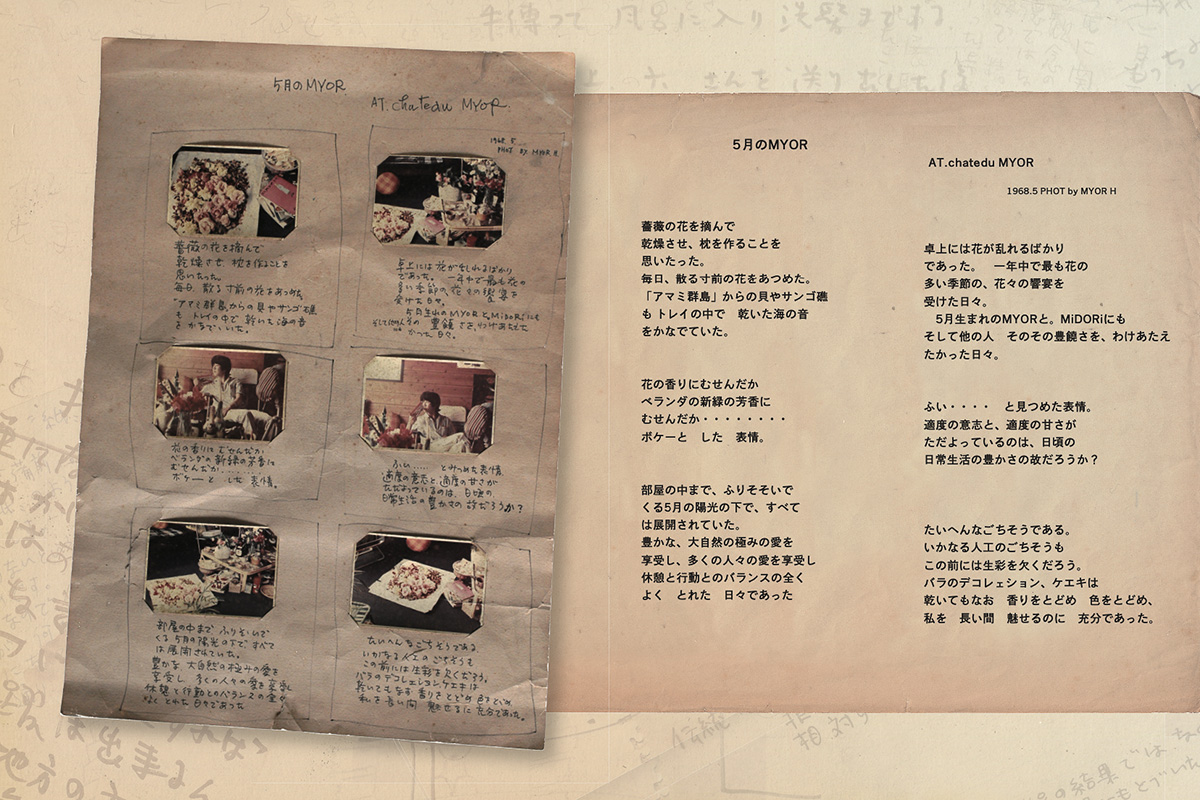

1968年、入院していた頃の記録(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

1968年、入院していた頃の記録(『林三從アート集成 MIYORI PROJECT』(鳥影社)より)

病院の方も、姉と話すのが楽しいからとよく病室にやってきて、仲良く過ごしていたみたいです。なんせ人から慕われ、可愛がられるタイプでしたから。その頃に知り合った看護師さんをモデルとした絵も描いていたようです。彼女とは退院後も交流があって、家によく遊びにいらしていたわね。

他にもいろいろな方と交流がありました。近所では茶道教室の先生、美容師さん、お寺の方、釣具屋のお客さん……。姉が自分のアトリエとして建てた「ホワイトノイズ(現・ホワイトノイズ 林三從ミュージアム)」ができる前には、母屋の二階でよく作家仲間と集まっては、お酒を飲みながら話していました。よく話していたどころではないわね。ほぼいつも(笑)!知り合いの備前焼作家や「備前アートイヴェント*」に関わるアーティストたちと、創作についてディスカッションしている姿をよく見かけました。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

退院後は、東京にも年に数回出かけ、前衛芸術家の方々と交流を深めていました。その頃には私も短大進学で東京に出ていましたから、姉から展覧会の案内をもらってギャラリーに遊びに行くこともありました。当時さまざまな前衛芸術家が集まっていた東京のギャラリー、内科画廊で行われた個展「BOX-MAKER 林三從作品展」(1964)や、姉も参加したオノ・ヨーコさんのパフォーマンス《カット・ピース*》(1964)にも行きましたよ。アートについて分かり合える仲間と一緒にいたからでしょうね。東京で会う姉は生き生きとしていて、とても楽しそうでした。

*カット・ピース:オノ・ヨーコの初期の代表作。舞台に座ったアーティストの衣装を観客が鋏で切り取っていくパフォーマンス作品。

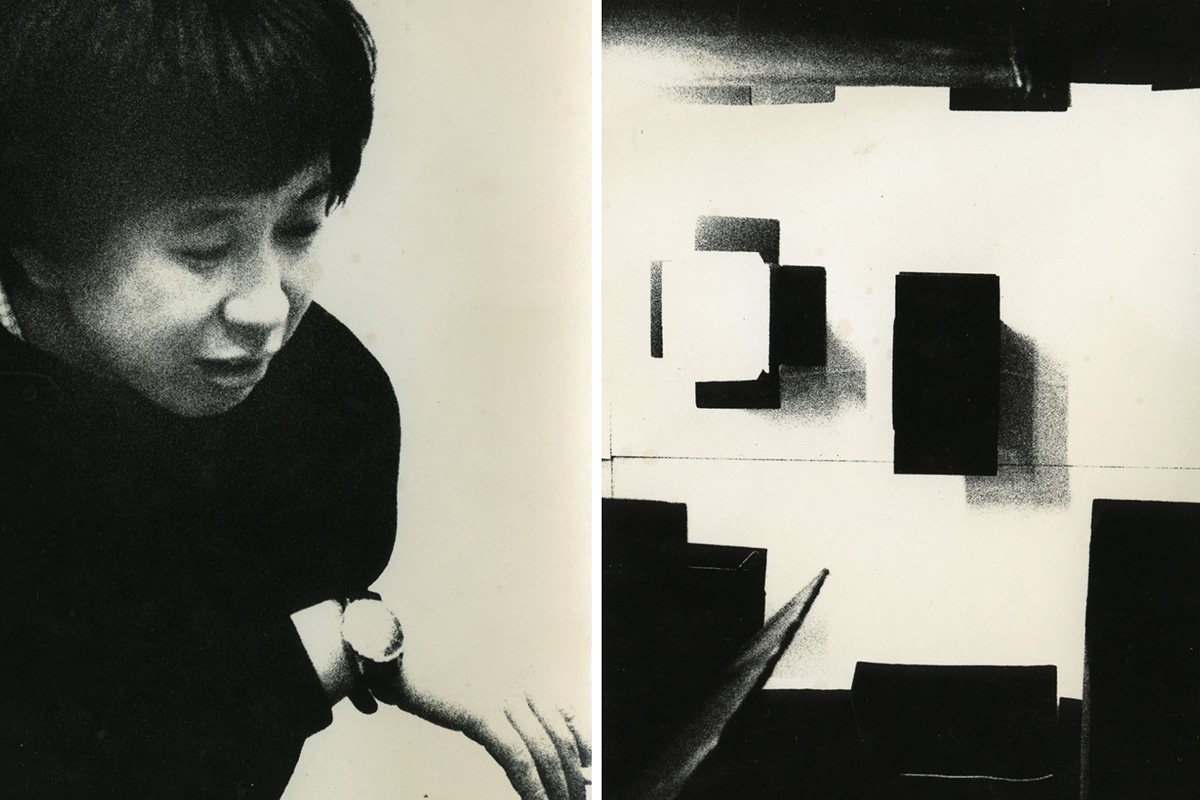

東京・内科画廊「BOX-MAKER 林三從作品展」(1964/撮影:森永純)

東京・内科画廊「BOX-MAKER 林三從作品展」(1964/撮影:森永純)

「変わり者」と言われても表現は止めない

いつもたくさんの人に囲まれていた姉ですが、時には「変わり者」なんて言われることもありました。なにしろ考え方が人よりもずっと先に進んでいるから、周りはなかなかついていけなかったのよね。

たとえば、宇宙について関心が高かったけれど、なぜ宇宙について思索を深めていたのかは、私も家族も、当時周りにいた人にも、よくわからなかった。備前アートイヴェントにも宇宙と結びつくことをコンセプトとする作品が多くあったし、姉が亡くなる1週間前に病院にお見舞いに行った時も「晴れた日に、宇宙の素粒子になって空に舞い上がるんだ」と言っていたけれど、私には「素粒子って何だろう?」という感じで。宇宙……というか自然界や世界の成り立ちについてよく考えていたのだと思います。博物学者・南方熊楠の本も愛読していて、それもまた宇宙や自然界について知ろうとした表れだと思います。

風、光、宇宙塵、神々などの目に見えないものを知覚できるものに変換する試みを作品にした(備前アートイヴェント1995「飛来するもの」)

風、光、宇宙塵、神々などの目に見えないものを知覚できるものに変換する試みを作品にした(備前アートイヴェント1995「飛来するもの」)

自分のアトリエ兼スタジオとして建てたホワイトノイズも、完成当初、親は「あんな変わった建物、みっともない」なんて言ったんです。姉がデザインして親戚の建設会社に建ててもらったものなのですが、ああいう打ちっぱなしのコンクリートの建物はまだ片上では珍しいものでしたから、特異に見えたのでしょうね。そうやって両親や周囲から「変わっている」と言われることが度々ありました。

姉がまだ10代だった頃もそうです。可愛らしい装いをやめてズボンを履くようになり、今も写真に残るようなかっこいい装いに変化しはじめた頃、両親や祖母は「スカートを履きなさい!」と繰り返し言っていました。でも姉も主張が強いものだから「嫌だ!」とはっきり抵抗していたのを覚えています。そんな様子を、ちょっと恥ずかしいと感じた経験が私にもあります。でも、今考えたらどれも小さなことばかりだったんです。あの頃の偏見を、私は恥じていますよ。人間はもっと自由に羽ばたいていい。今なら、心からそう思えます。

姉を知れば、人間愛に満ちた人だったと気づくはず

姉を知る人ならきっと同じことを言うと思うのだけど、本当に心優しい人だったの。今でも感謝していることは、たくさんあります。

私が進路について両親から反対された時も、味方になってくれたのは姉でした。当時はまだ、女性が大学に行くことも、東京に出るのも珍しかった時代ですから、東京に行きたいと言っても両親は話を聞いてくれなくて。でも「みんなのまだ知らないところへ行ってみたい」という気持ちが抑えきれなかった。そんな私を見て、姉は美術教室の生徒や保護者たちから東京の学校の情報を集めてくれて、反対する両親の説得もしてくれたんです。

姉を育てた釣具屋のおばあちゃんが亡くなる前も、母(洋子さんの実母)に「私がお世話になったんだから」と言って、最期の一か月は姉が自宅で看護をしていました。人を思い、手を差し伸べてくれる、優しい人だったんです。家族だけでなく、美術教室の生徒たちや周囲の方にもそれは同じ。はっきり物を言う人だったけれど、それは自分の思いに率直だっただけで、人を傷つけるようなことは決して言わなかった。だから、いつも人に囲まれ、慕われていたのだと思います。

アート活動にも、そんな姉の人柄が滲んでいる気がします。自分の作品で名声を上げることではなく、「人と共に作品をつくること」を、いつだってとても大切にしていましたから。備前アートイヴェントは、まさにそれが体現された作品だったと思います。

そして、本音の部分は、寂しがり屋。人と繋がること、交流することを愛していました。その根源には、早くに実母を亡くした経験があるからなんじゃないかと私は思っています。でも、それが全てではなくて、たくさんの本を読んで、外国に行って、いろいろな人と交流して、多様な表現を体験して……そんな経験の全てによって自然と育まれたものなのではないでしょうか。

今回、さまざまな人が姉のことを多角的に語ってくださって、読んでくださる方の中のイメージも含めて、たくさんの「林三從」像が浮かび上がってくるのではないかと思います。私にとっての林三從は、人間愛に満ちた人だったというのが一番。それが少しでも伝われば、嬉しいです。

取材・執筆:南裕子

編集:小林繭子

※記事の内容は、掲載時点のものです

松島洋子/Yoko Matsushima

1943年、四人兄弟の末子として林家に誕生。林三從の10歳下の妹として育つ。高校卒業後に上京し、短期大学で被服を学んだ後に就職。林三從が東京で連続して個展を開いていた1964~1965年に都内で暮らしており、展示会場には必ず足を運んでいた。