─見ることと愛すること─

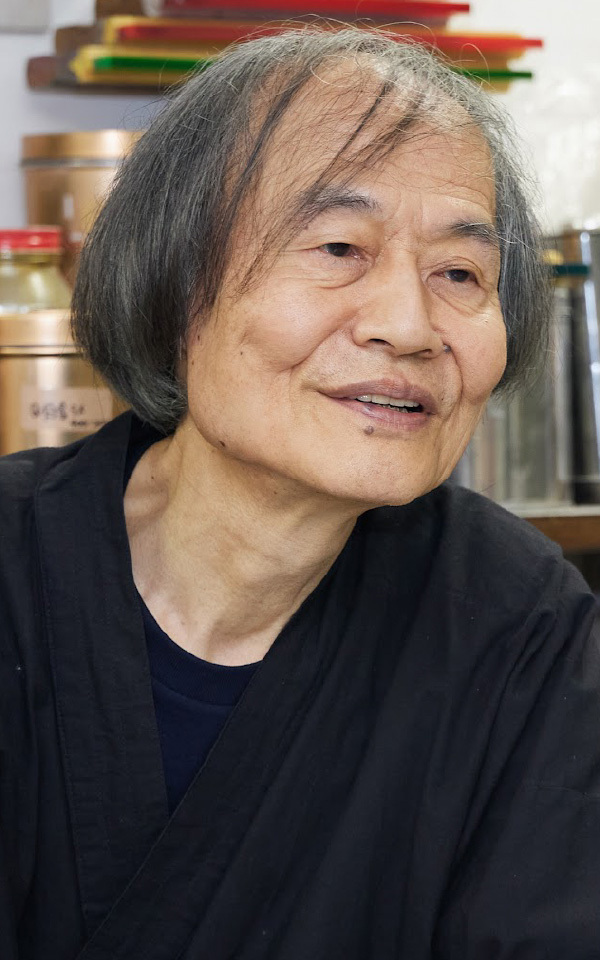

アーティストとしての活動の傍ら、地元備前で美術教室を約40年営んでいた林三從(はやしみより)。教室には地域の子どもから大人まで、多くの生徒たちが通っていました。その一人が延本恭子さん。STORY 06 延本安子さんの娘で、中学生の時には「備前アートイヴェント」の「クルー」(運営ボランティア)にも参加しました。林三從から、描くことは見ることであり、見ることは愛することだと教わった延本さんに、備前アートイヴェントで「見た」ものや、林三從から受けた影響について語っていただきました。

「描くことは、愛することだ」の意味

三從先生が主宰していた「林美術教室」に通ったのは、4歳から18歳までの14年間のこと。私の母が中学生時代に三從先生に絵を習っていて、私も絵を描いて遊ぶのが大好きだったから、弟と一緒に通うようになりました。教室に通っていたこの頃は、毎日パラダイスみたいに楽しかった!

三從先生と我が家は本当に近所で、お互いの家まで歩いて数分。中学生の頃、突然先生に「今からホワイトノイズ(現・ホワイトノイズ 林三從ミュージアム)で『エイリアン2』の上映をするから来い」と誘われて遊びに行ったこともあります。振り返ってみると、何かにつけ可愛がってもらいましたね。

美術教室の場所は先生の自宅の母家の一室。生徒たちは部屋の壁にキャンバスを立てかけ、みんな黙々と絵を描いていました。教室の中には絵のモチーフに使う工芸品や海外の置物、展覧会のポスター、先生が知り合いのアーティストからもらったというオブジェなど、見ているだけで楽しくなるものが詰まっていました。

部屋の奥には先生の指定席のような椅子があって、私の席は決まっていつもその隣。先生はよく私に話しかけてくれました。買った時計を「見てみい、これ。よかろうが」なんて見せつけてきたりね(笑)。うちの実家が時計屋だったこともあるけれど、もしかしたら、私がファッションやアクセサリーが大好きな子だとわかっていたから、そういう話題を選んでくれていたのかも。私も大人に対して遠慮なくツッコミを入れるタイプだったから、先生も話しやすかったのかもしれませんね。

絵を描く道具には、絵の具や色鉛筆などいろいろありますが、三從先生が私たちに使わせたのは、油性ペンやクレヨンなどの画材。ポイントは、一度描いたら消せないことです。先生は、何度も描き直したり線を重ねたりすることをよしとせず、「一発で描け」とよくおっしゃっていました。

絵を描く時って、目の前の対象を見て描きますよね?でも、ちゃんと見ることができているかというと、そうとは限らない。人間って、つい気を抜いてものを見ちゃうから、よく見ず安易に捉えてしまったり、勝手な想像で描いてしまったり。後で描き直せばいいやと思っていたら、なおさらです。

でも、「一発で描かなきゃ!」と思うと、ものすごく一生懸命見るようになる。そして、じっくり観察するうちに「あれ?これって実はこんな形をしていたんだ」「こんなかわいいところがあったんだ」「どうしてこの形になったのだろう」と次々に発見が生まれて、対象を見る気持ちまで変化していくんです。

三從先生がそれを、言葉にして教えてくれたこともありました。「描くことは、愛することだ」って。この言葉はよくおっしゃっていて、大人になった今も、事あるごとに思い出します。描くというのは、よく見るということ。そして、見ることが愛することに繋がっていく──先生の言葉を、私はそう理解しています。

「よう見とけ」──三從先生が見せてくれたもの

1996年の中学1年生になったある日、先生が突然「のぶきょう(延本さん)はもう弟子じゃあから手伝え」と言い出しました。何のことかと思って聞いてみたら、「備前アートイヴェント*」の「クルー」に参加しないかというお誘いだったんです。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

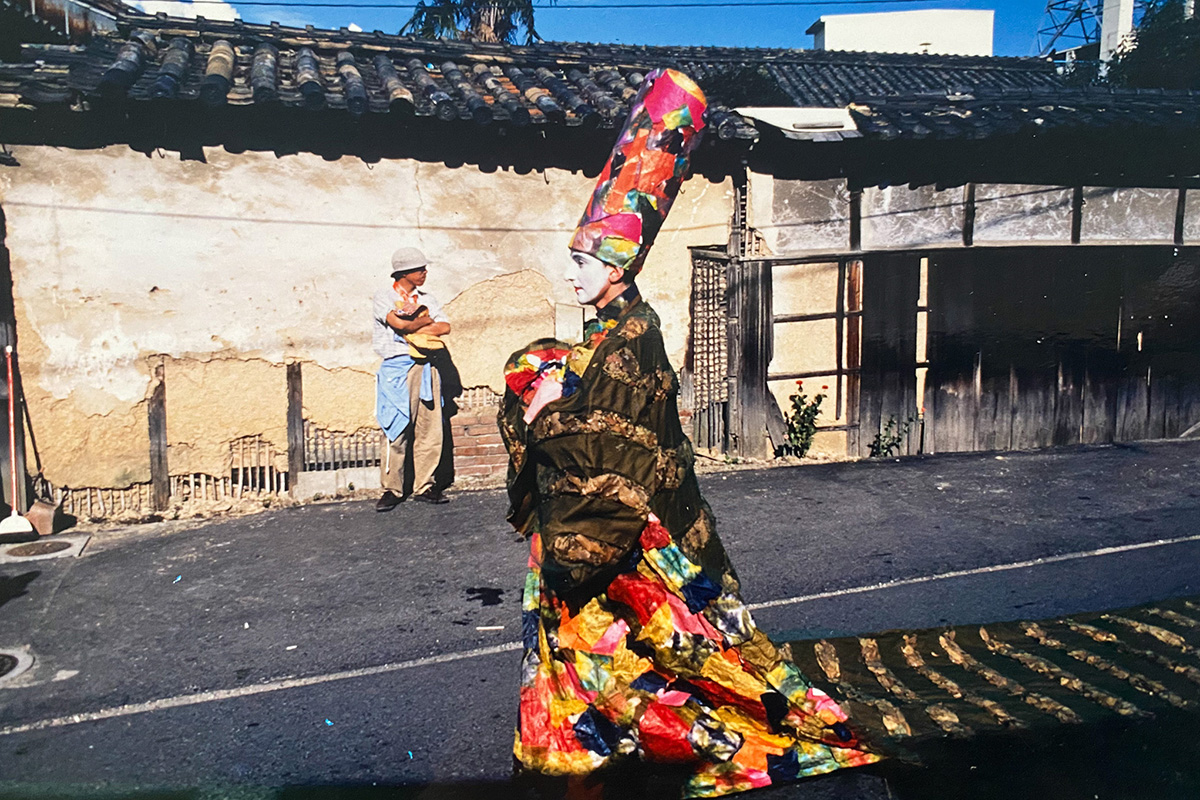

延本さんがクルーとして参加した、備前アートイヴェント1996「谷にこめられた精神文化」。黄昏時、閑谷エリアの山間の緑地で幻想的なパフォーマンスが繰り広げられた

延本さんがクルーとして参加した、備前アートイヴェント1996「谷にこめられた精神文化」。黄昏時、閑谷エリアの山間の緑地で幻想的なパフォーマンスが繰り広げられた

備前アートイヴェントには家族や友達と毎年遊びに行っていましたが、作る側に参加するのは初めてのことでした。いざ現場に行ってみると、何か具体的に指示をされることはなく、三從先生に言われたのは「よう見とけ」、ただそれだけ。

でも、三從先生の「よう見とけ」には、さまざまな思いが含まれていたはずです。言葉通りの単純な意味じゃない。だって先生にとって、見ることは、愛することだったと思うから。先生が私をクルーとして呼んでくれたのは、「よく見る」という大事な仕事を任せるためだったんだと捉え、自分なりに考えながら、周りの大人の動きや本番のパフォーマンスをじっと見ていました。この時、備前アートイヴェントの現場で「見た」ことが、後の人生にいろんな気づきや影響を与えてくれました。

一つ目は、アートを介することで、見慣れた場所が全く異なる風景に見えること。

私が参加した年、先生が会場に選んだのは、備前市北部の深い山に囲まれた閑谷エリア。私のような地元の人にとって閑谷というと、文化財(特別史跡旧閑谷学校)がある場所、学校の社会科見学で行く場所というイメージで。そんな場所で一体どうするんだろうと、疑問に思っていました。

ところが、いざ本番が始まると、そのイメージがひっくり返ったんです。異国の楽器や尺八の音色が響く中、白い衣装を纏った舞踏家たちが舞う様子がとても幻想的で、本当に美しくて……。周囲の山々や自然が、この日のために用意された舞台装置のようでした。アートを介することで、見慣れた場所の異なる側面が浮かび上がり、それまでと全く違う風景に見えるんだと、衝撃を受けた瞬間でした。

後になって気づいたのですが、三從先生が選ぶ会場は、私たち地元の人の、日常のすぐ近くにある場所ばかりでした。閑谷の山々、商店街、海や港……日常の延長線上にある場所を変化させてみせたからこそ、「自分たちの手で、町をこんなふうに変えることができるのか」と、より強烈に、鮮明に、私たちの心に刻み込まれたのだと思います。

アートを介して日常の異なる側面が浮かび上がる(備前アートイヴェント1998「音楽の波」)

アートを介して日常の異なる側面が浮かび上がる(備前アートイヴェント1998「音楽の波」)

二つ目は、見たことがないものと出会う衝撃そのものの価値です。

当時、私たち子どもは、前衛アーティストたちが繰り広げるパフォーマンスやインスタレーションを、「何だこれ!?」と騒ぎながら、驚きや戸惑い半分、純粋に面白がる気持ち半分で、わけがわからないまま楽しんでいました。でも、あの時の経験が、大人になった今の価値観や視野を広げ、多様なものを受け入れる力を育んでくれたと感じています。大概のものを見ても驚かないというか。見たことのないものや自分の感覚とは違う世界に触れても抵抗感がなく、まず受け止めて、「これは何だろう」「何を伝えたいのだろう」と考えるようになりました。備前アートイヴェントでの経験が、心のバリアを取り払ってくれたんです。

三つ目は、誰もが仕掛ける側になれるという可能性です。

観客からクルーになることで、「私も仕掛ける側になれる、何かを動かすことができる」という感覚を体験させてもらいました。三從先生の活動拠点だった片上エリアに、今もフットワーク軽く企画する人や壁にぶち当たってもタフに動き続ける人が多いのは、備前アートイヴェントを通じてその経験をした人が多いからじゃないかな。

備前アートイヴェントそのものにも「自分たちの力で、何だってできる」と人を鼓舞する力がありました。実現したいことを明確に思い描き、やりきる力さえ持てば、小さな地方都市でもここまでできるんだって、三從先生が私たちに経験させてくれた。一歩踏み出して挑戦するハードルを下げてくれたとも思いますよ。「あんな突拍子のないことをやれたんだから、あれに比べりゃあ!」ってね(笑)。

三從先生から、本当にたくさんの影響や気づきをもらいました。でも、今お話ししたことはどれも私が感じたことで、直接言葉にして教えてもらったことは、一つもないんです。先生はただ……体験させたかったんだと思います。見たことがないものと出会った瞬間の強い衝撃を備前のみんなに体験させて、見た人のハートをちょっとでも震わせて、「これは何だろう?」と考える瞬間を仕掛けることに、喜びを感じていたんじゃないでしょうか。

先生は、私たちの心に「種」を播いた

アートって、作品ができあがった瞬間も完成といえるけど、本当の完成って、見た人の心に何かが生まれた瞬間のことなんだと思います。でも、その瞬間は他の人にはわからないし、本人すら気づかないこともある。また、たとえ心に何か生まれても、急に生活や価値観が変わるわけじゃないんです。

私にとって、備前アートイヴェントがまさにそうでした。子どもの時にはわからなかったけれど、大学進学のために東京に出て、大人になってたくさんの人と出会い、いろんな経験を積んで、ようやく当時体験したことの意味や、先生が考えていたことが分かるようになってきました。

三從先生が備前アートイヴェントで仕掛けたのは「種を播くこと」だったんじゃないかな。先生の過去の作品にもありますよね。小型航空機から岡山の市街地に種を播き、始末書を提出することになった作品が。先生は、備前アートイヴェントを体験した子どもたちの心にひそかに種を播いていて、それが今も芽吹きつつある途中なんです。私が多様な価値観やできごとを受け止める姿勢を育んでもらったように。

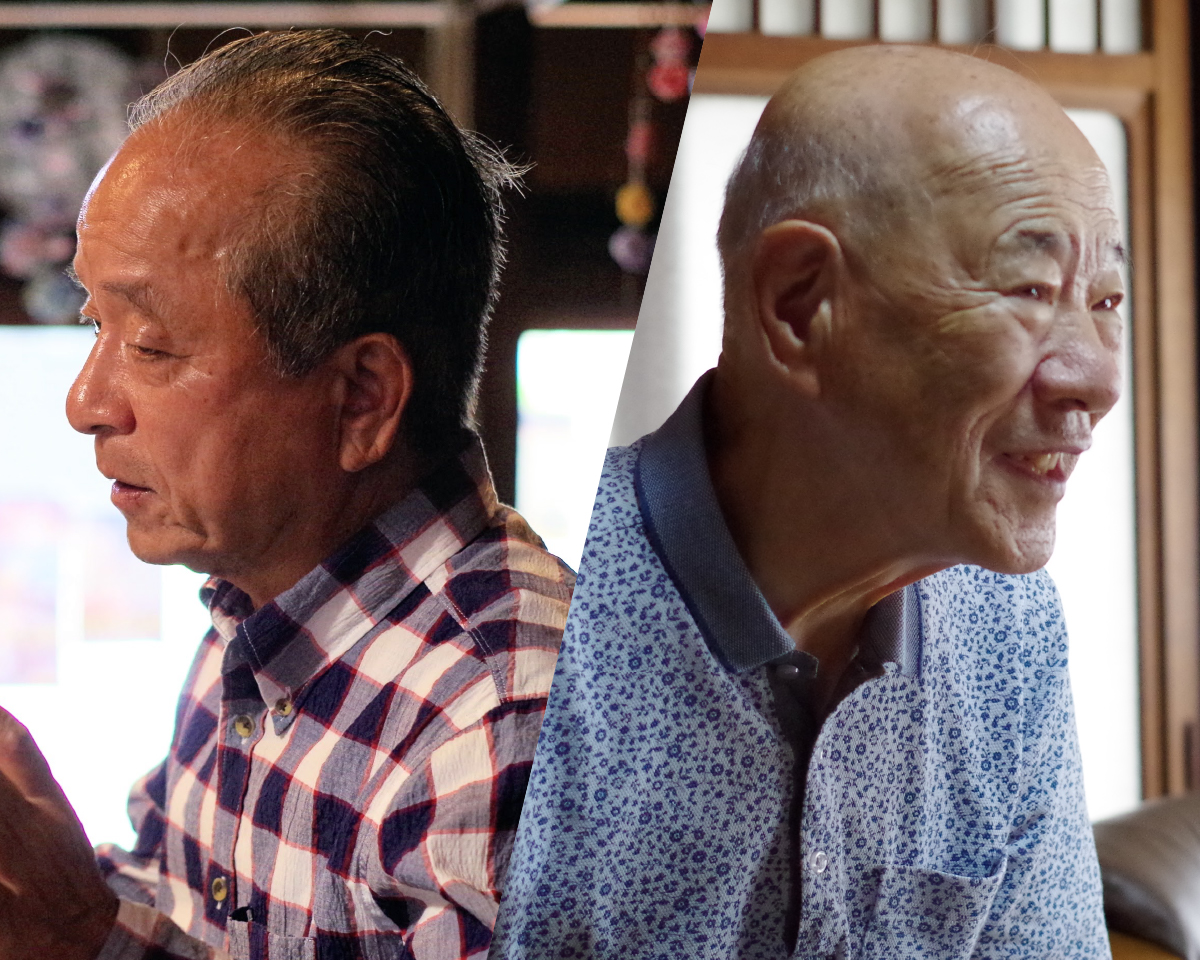

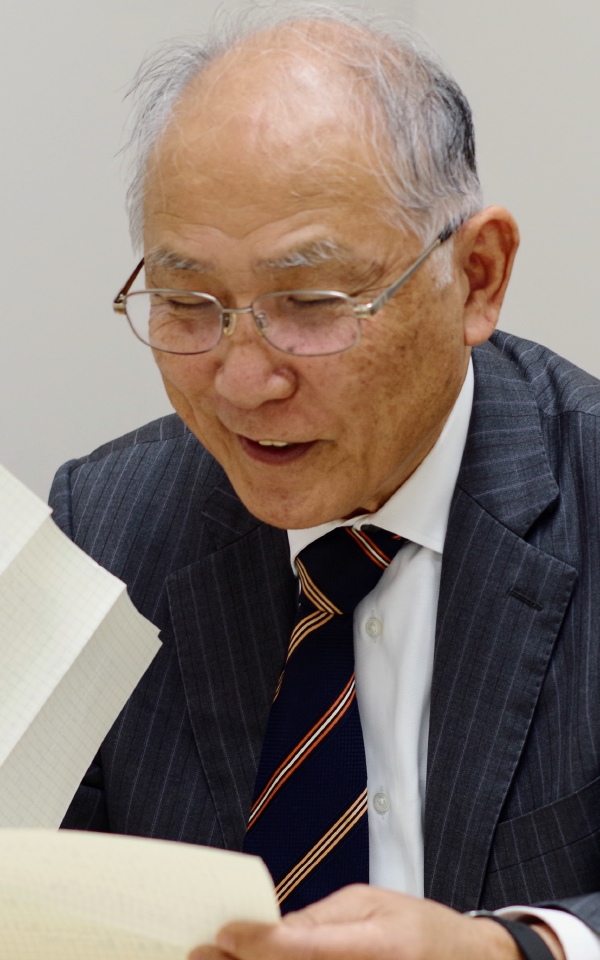

プロデューサーとして備前アートイヴェントの会場を見守る林三從(右)

プロデューサーとして備前アートイヴェントの会場を見守る林三從(右)

私の中にあり続けるアート

そうして14年以上三從先生と過ごし、絵を習い、備前アートイヴェントのクルーも経験させてもらい、たくさんのことを教えてもらいましたが、私は、アーティストにはなりませんでした。先生の背中を見てアーティストやクリエイターの生き方に憧れ、自分もいつかと目指した時期もあったんですけどね。でも、先生が教えてくれたことは、アーティストとはまた違う人生を歩む自分の中で今なお息づき、大きな影響を与えてくれています。

私、人はある意味みんなアーティストだと思っていて。アートというと特別なことのように考えてしまうかもしれませんが、誰もが日常に根差した何かしらの表現を自然にしていて、それがすでにアートだと思うんです。三從先生が亡くなる前に提案して、母を含めた地元商店街の人たちが今も続けている「備前片上ひなめぐり」(片上商店街に約4500体のひな人形が並ぶ春の恒例行事)もその一つ。きっとみんな、訪れた人にどう楽しんでほしいかを考えて、それを自然と表現しているんじゃないかな。

そんなふうに、アートを遠い世界のことじゃなく、日常に溶け込ませられたらという思いは、一点もののジュエリーを販売する私の仕事も同じです。このジュエリーが、誰かが自分を表現するときにぴったりなアイテムになることだってある。人は誰もが表現者になれる──そういう考え方や感覚を、大事にしていきたいです。

取材・執筆:南裕子

写真:田渕日香里

編集:小林繭子

取材協力:Kanami bijoux、Galerie NUAGE

※記事の内容は、掲載時点のものです

延本恭子/Kyoko Nobumoto

1981年岡山県備前市生まれ、東京都在住。4歳から18歳まで林美術教室に通い、林三從に絵を習う。1996年、1997年には備前アートイヴェントに「クルー」と呼ばれる運営ボランティアとして参加。大学進学と同時に上京し、現在はコスチュームジュエリーブランド「Kanami bijoux」のスタッフとして勤務。

Kanami bijoux

作家・ミサキカナが手がけるジュエリーブランド。アンティークなどの心ときめくパーツを組み合わせ、遊び心とクラシカルな品の良さを兼ね備えたジュエリーをハンドメイドしている。現在は公式オンラインストアとポップアップショップで販売中。