それを信じてやるのが

アート

林三從(はやしみより)が1987年から11年続けた大型の屋外アートイベント「備前アートイヴェント*」。初回からスタッフとして参加し、後にアシスタントプロデューサーとして企画やアーティストコーディネートを担当したのが、岡山のカルチャーシーンを牽引し、さまざまなアート表現を続けてきた能勢伊勢雄さんです。「フルクサス」という共通言語を持つ二人の出会いから、備前アートイヴェントの制作、そして当時の思いなど、じっくりとお話しいただきました。

*備前アートイヴェント:1987〜1997年、当時人口約4.5万人の小さな地方都市・岡山県備前市を舞台に11年にわたり開催されたアートイベント。林三從がプロデュース、備前市商工会議所が事務局、地域の人々がクルーと呼ばれる運営ボランティアとして集い、国内外から招聘したさまざまなアーティストと共に、1年に1日限りの〈場〉をつくり上げた。

「やれるもんなら、やってみぃ」から始まった

まずは、三從さんと出会った時の話をしましょうか。

1949年に日本で初めて無審査で開催された東京の美術展「読売アンデパンダン展」以前のアート界は、画廊も一般化しておらず、発表の場には「審査」が大前提にありました。地方では、なおのことです。しかし、1960年代に日本で全共闘運動が立ち上がり、アート界でも権威、つまり審査システムは信じるに値するものなのか、誰かのお墨付きとして賞を与えるのはナンセンスじゃないかという動きが強くなっていったんですね。そうして読売アンデパンダン展の流れが、だんだんと地方にも影響を与えていきました。

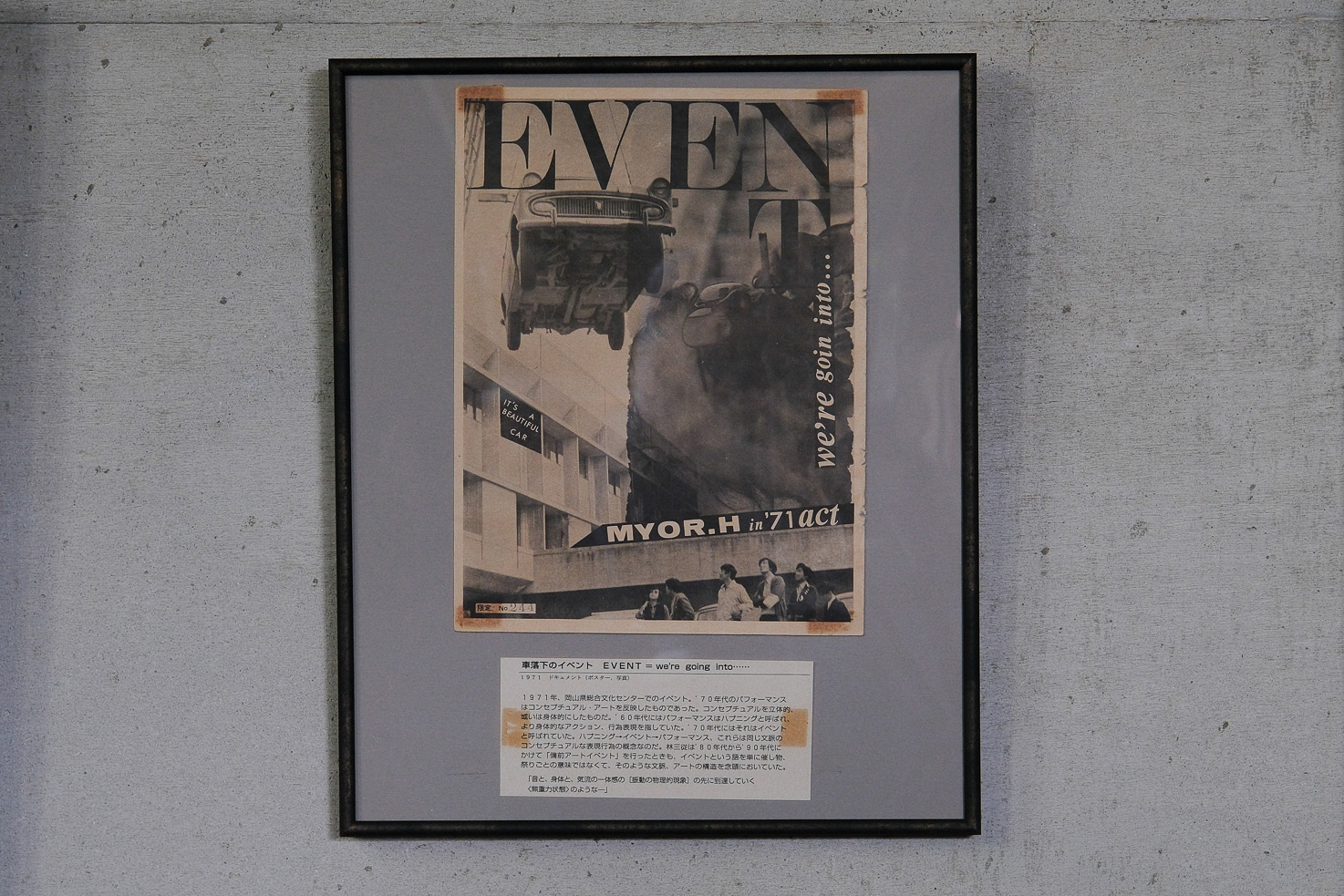

岡山でも1960年代に無審査の展覧会「汎瀬戸内現代美術展」が始まり、自分の作品を持っていけば無審査で展示してもらえる場ができました。三從さんとは、その展示会場だった岡山県総合文化センター(現・岡山県天神山文化プラザ)で出会いました。彼女は車をクレーン車で吊り上げる作品を駐車場で出していてね。「吊り上げただけじゃおもしろないから、燃やしたらどうか」って言ったら、三從さんは岡山弁で「おもれーことを言うなぁ、やれるもんならやってみぃ」と言うので僕が火をつけた。まぁ普通、「やってみぃ」なんて言わんし、火もつけないですよね(笑)。それが《EVENT We’re goin into...》(1971)という作品で、備前アートイヴェントが始まる17年も前のことです。

二人が出会った《EVENT We’re goin into...》(1971)の様子

二人が出会った《EVENT We’re goin into...》(1971)の様子

その出会いをきっかけに僕たちは仲良くなっていって。三從さんが備前から岡山市内に来ることがあれば、コーヒーを飲んで、アートのことを中心に話すようになりました。そういう関係性が何年も続いていたある日、「備前市の市長と商工会議所と共に、大規模なアートイベントをすることになった」と話してくれたのが、「備前アートイヴェント」でした。

そこで彼女が「どイナカで、どアートをやりたい」って言ったのね。忘れられんね、この言葉は。田舎だからこそ一番激しいアートをやりたいんだ、そんな三從さんの気持ちが詰まっています。三從さんとのこの会話をきっかけに、自然と僕も備前アートイヴェントに関わっていくことになりました。

毎年夏や秋に開催する備前アートイヴェントに向けて、どれくらいかなあ、半年くらい前から備前市内でほぼ毎週ミーティングをやっていました。集まっていたのは備前商工会議所の人や備前市民の運営ボランティア、岡山在住の作家たち。遠方の人でも、仕事の後にわざわざ集まってね。毎週のようにですよ、皆手弁当で参加していました。

そこに僕も呼ばれて、顔を覗かせては文句を言ったり、それ面白いからやったらいいじゃないのとか、いろんなことを好き放題言っていましたねぇ。僕と三從さんの間に信頼関係があったから、そういう関わり方ができたのだと思います。そうやって、最初は中に入って企画をするというよりは、近くからいろんなことをずっと見ていたという感じでした。でも途中から、「能勢、アシスタントプロデューサーをやってくれ」と三從さんに言われて。おぼろげだけど、7年くらいやったのかな。僕が主宰する岡山のライブハウス「PEPPERLAND」のスタッフも連れての参加でした。

ミーティングでは、三從さんが「次はこんなことをやりたい、いいアイデアねぇか?」と意見を集める感じで進みました。美術館とは違い、屋外の何にもない土地で何をやるのか。アイデア次第で何だってできるじゃないですか。だから議論や打ち合わせを繰り返して積み上げていく必要があった。ビジョンは明確にありましたが、どうやっていくのかは三從さんも手探りだったと思いますよ。

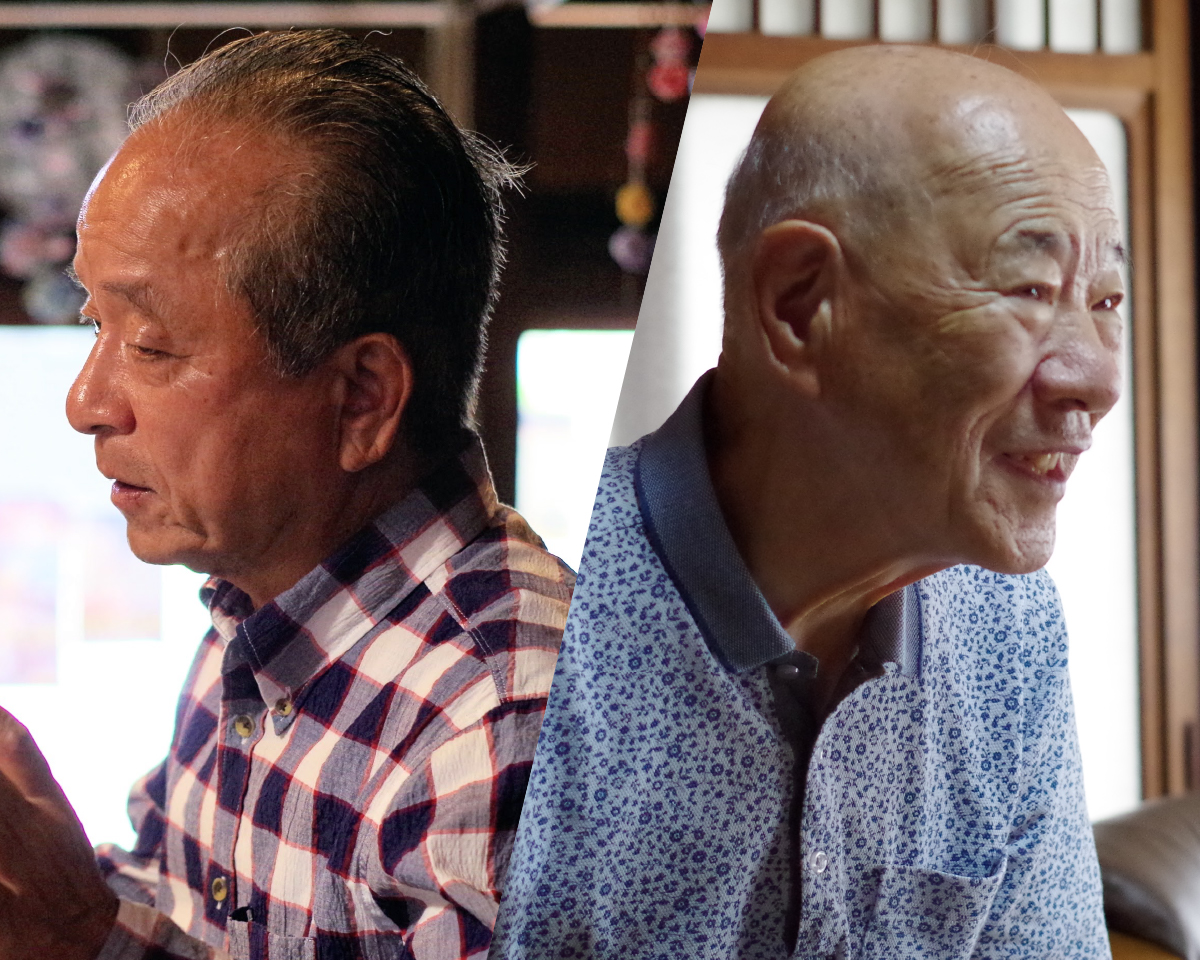

備前アートイヴェントのミーティングの様子。黒板の前にいるのが林三從、その右に能勢さん、当時のPEPPERLANDスタッフ・藤原重利さんが並ぶ

備前アートイヴェントのミーティングの様子。黒板の前にいるのが林三從、その右に能勢さん、当時のPEPPERLANDスタッフ・藤原重利さんが並ぶ

備前アートイヴェントのルーツは、フルクサス

1年に1日限りの壮大な備前アートイヴェントは11年続いて、毎年いくつもの作品が繰り広げられました。中でも僕が特に好きだったのは、《パフォーマンス イン ブルー》(1987)という作品です。まず、参加者を交えて手染めした青い布を、建築現場にあるような足場で組み立てた巨大なフレームに何枚も張っていって。そして風・人々のざわめき・染色作業など、制作中のあらゆる音をマイクで拾い、シンセサイザーの合成音とリミックスして流し続けて……。三從さんは、備前の音を作品にしたんですよ。本当に素晴らしかったですね。備前市民が、初めて自分たちの住む町に吹く風の音を聴いて、その目で風の姿をとらえた日だったと思います。

備前アートイヴェント1987「パフォーマンス イン ブルー」。巨大なフレームを組み上げ、当日の参加者を交えて手染めした青い布をゴンドラで一面につなぎ留めていく、日常に出現した「出来事」。出演者は、「その場に居合わせた人々」

備前アートイヴェント1987「パフォーマンス イン ブルー」。巨大なフレームを組み上げ、当日の参加者を交えて手染めした青い布をゴンドラで一面につなぎ留めていく、日常に出現した「出来事」。出演者は、「その場に居合わせた人々」

そういった作品のルーツはすべて、フルクサス*にあります。

*フルクサス:1960年代にニューヨークを中心に広まった前衛美術運動。美術家、作曲家、詩人、デザイナーなどのさまざまなジャンルのアーティストが集い、日常と芸術表現の境目が溶け合うような「行為」「イヴェント」を表現形式とした。

フルクサスは、「今ここにあるもので何をするのか」をもろに問います。たとえばカフェで一枚のドキュメントをちぎり、切れ端をテーブルにランダムに置いて、「訪れた人はそれを読んでください」という空間を作る。たとえば、僕が今服を脱ぎだしたら、周りの人はそれを注視する。そういった形で何らかの出来事を起こし、一つの状況に楔を打つのが、フルクサスの「ハプニング」(偶然性を尊重し、鑑賞者を巻き込むアート表現手法)なんです。このハプニング的要素が組み込まれていたのが、備前アートイヴェントでした。

三從さんが備前アートイヴェントについて語った言葉「場を共有する」「日常の中に出来事を起こす」は、まさにフルクサスの考え方。備前アートイヴェントは、フルクサスをずっとやってきた彼女の表現の、延長線上にありました。

僕は当時、フルクサスの意識で岡山の片田舎でハプニングの映像を制作していました。また、松岡正剛さんの影響を受けて、「領域をまたぐ」「専門的に何かと何かを結び付けていく」というジャンルを越境する感覚でアートを考えていました。なので、備前アートイヴェントでフルクサスを体現していた三從さんとは、言葉を介さずとも分かり合える部分が大いにありました。

世界中のアートを貪欲に吸収し、企画へ昇華

備前アートイヴェントでアシスタントプロデューサーになってからは、三從さんと共に、企画を具体的に考えるようになっていきました。僕は当時から音楽関係の国内外の動きを常にチェックしていたから、提案したのはいつだって音楽からインスパイアされたもの。今のように情報が簡単に手に入る時代ではありませんでしたが、お互い日本どころか、海外でもあまり出回ってないアート情報を貪欲に吸収しながら意見を出し合い、毎年のコンセプト、アーティストの選定、備前アートイヴェントでやるならどんな仕掛けにするのか等々、細部に至るまで協議して決定していました。

たとえば1989年の「マン・マシーン」のテーマは、機械と人間の融合。企画の始まりは、一本のビデオでした。当時僕が購読していた海外のアート雑誌で、廃材や重機を組み合わせたデッドテックなパフォーマンスを展開するSRL(サバイバル・リサーチ・ラボラトリーズ)のビデオが、サンフランシスコの「TARGET VIDEO」からリリースされたことを知ってね。早速取り寄せて三從さんにも見せたところ、速攻で「マン・マシーン」の企画が決まったんです。

マーク・ポーリン率いるSRLは世界各国で作品を上演していて、規模も桁違い。滝のような炎を噴き出させたり、巨大なドリルが客席に突っ込んだり、時には展示会場のビルを破壊したり。あまりに危険だからと上演禁止になるほど。でも僕らは、当時世界中がハイテク社会へと変化していく中、デッドテックな表現を選んで制作し続ける彼らのオルタナティブな姿勢に、強い共感を覚えたんです。そうして「マン・マシーン」では、2千坪もの荒野にスクラップで作った巨大な機械や舞台を2か月かけて作り上げ、そこでさまざまなアーティストがその日限りの表現を繰り広げました。

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」

備前アートイヴェント1989「マン・マシーン」

翻って、その後1992年からはハイテク領域にも踏み込んでいます。発想の源泉は、アメリカの電子音楽家デヴィッド・ローゼンブーム。彼が展開していた脳波音楽にインスパイアされ、日本国内でこの分野に造詣の深い藤枝守さんと銅金裕司さんに参加を依頼し、脳波測定システム「IBVA」を使って植物の電位から生成するサウンド・アートなどを展開しました。

そうやって世界の動向に目を配りながら、毎年異なるアプローチで企画をしていたのです。

備前アートイヴェント1992「意識の交換は可能か」

備前アートイヴェント1992「意識の交換は可能か」

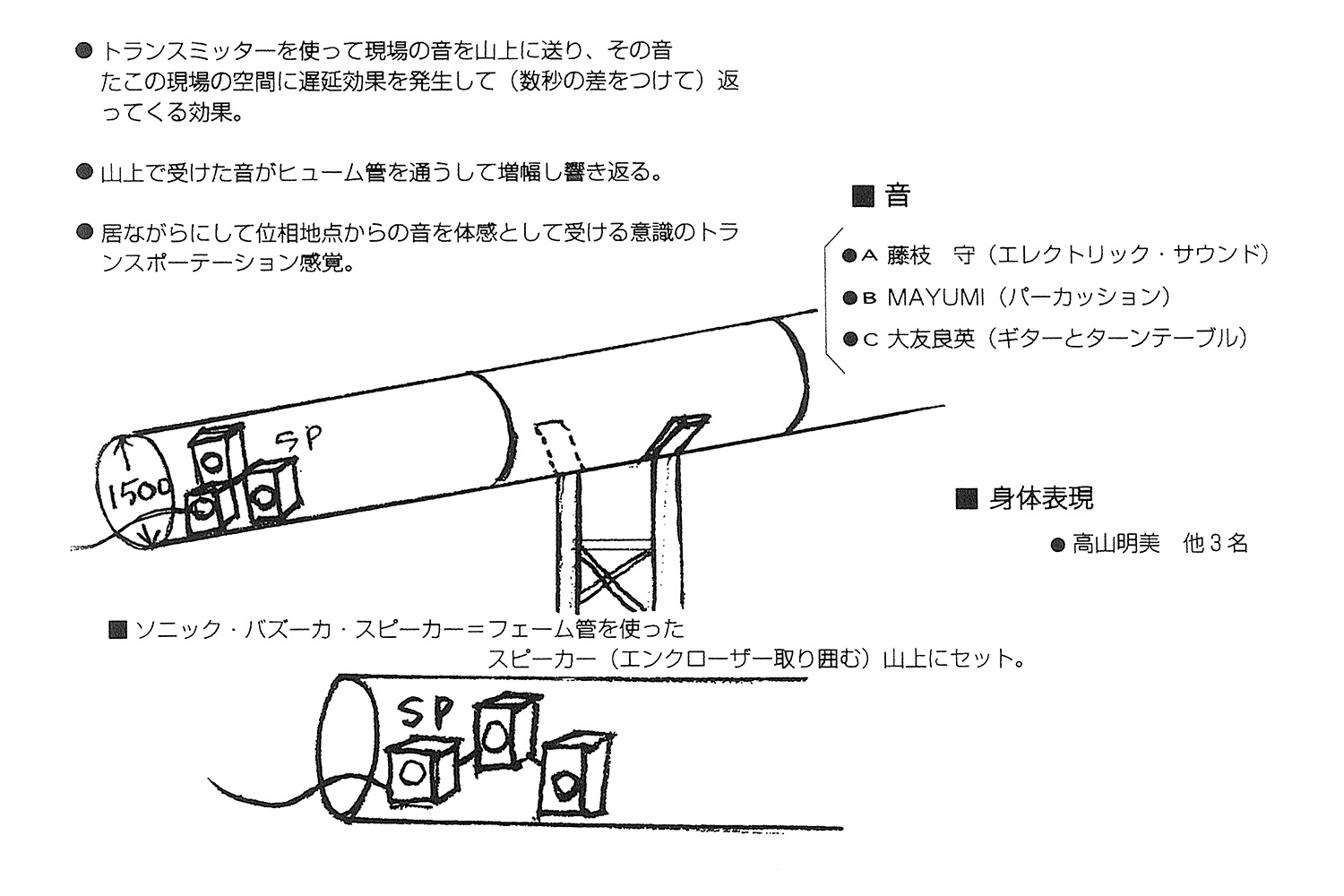

もう一つ、1994年に登場した「ソニックバズーカ」についてもお話ししましょう。当時、イギリスにハフラー・トリオという音響ノイズの元祖のようなアーティストがおってね。彼らの親族が、ナチスに強要されて音響兵器の開発をしていたのですが、あまりに危険だったため開発を中止したところ収監され、獄中で亡くなりました。その後、ハフラー・トリオがその設計図をセットにしたレコードを出していたので取り寄せ、三從さんと「こいつやってみんか?」と言ってできた作品がソニックバズーカです。

ソニックバズーカは、特定の周波数音を増幅させ、その音響で人を殺傷するほどの威力を持つ装置。巨大な下水管を何本も繋ぎ、その後ろに大口径のスピーカーを複数つけて構成したものです。会場から1キロメートルも離れた小山の上にソニックバズーカを設置し、そこから海岸に集まる観衆に向け、爆音を撃とうと試みました。

ソニックバズーカの初期企画書。実際はコンクリート製ヒューム管を塞ぐパネルに大口径スピーカーを複数取り付け、高出力アンプで動かした

ソニックバズーカの初期企画書。実際はコンクリート製ヒューム管を塞ぐパネルに大口径スピーカーを複数取り付け、高出力アンプで動かした

この時最初に音を流したのは、大友良英さん。会場側でDJをしようとレコードに針を置いてみても、「音が出ん」って言われて。「そんなことないでしょう」って話していたら、急にドカーン!!って爆音がしてね(笑)。ソニックバズーカのある山頂から1キロメートルも離れていたから、思っていた以上に音が遅れて届いたわけです。大友さんはその状況を瞬時に理解して、音が遅れることを計算しながらプレイを続行してくれました。こんな体験、彼にとっても初めてだったんじゃないかな。その後、東京で大友さんに会うと「あの時はすごかった、ありえん体験だった」って必ず話題に出ていました。

2千坪もの広大な土地で火やオリジナルの舞台装置を使ってパフォーマンスをしたり、いかだで海にピアノを浮かべて演奏をしたりと、自由度高く、地元の人たちの理解と協力を得ながらみんなでつくる、一年で一日限りの備前アートイヴェント。それまでどこにもなかったものが、備前に出現したわけです。

1991年に参加してくれたインダストリアル・ユニットのPBC(パーフェクト・ボディ・コントロール)も、「田舎のイベントだと思っていたら2千坪を好きにしていいなんて!」と面白がってくれ、後にPBC最大のイベントができたと言ってくれました。そんなふうに、県内外、いや国内外から参加したアーティストたちは、広大な土地や海を活かして何でもあり、思いっきり自分たちの表現ができる貴重な機会を喜んでおったし、主催する僕らも楽しかったよね。

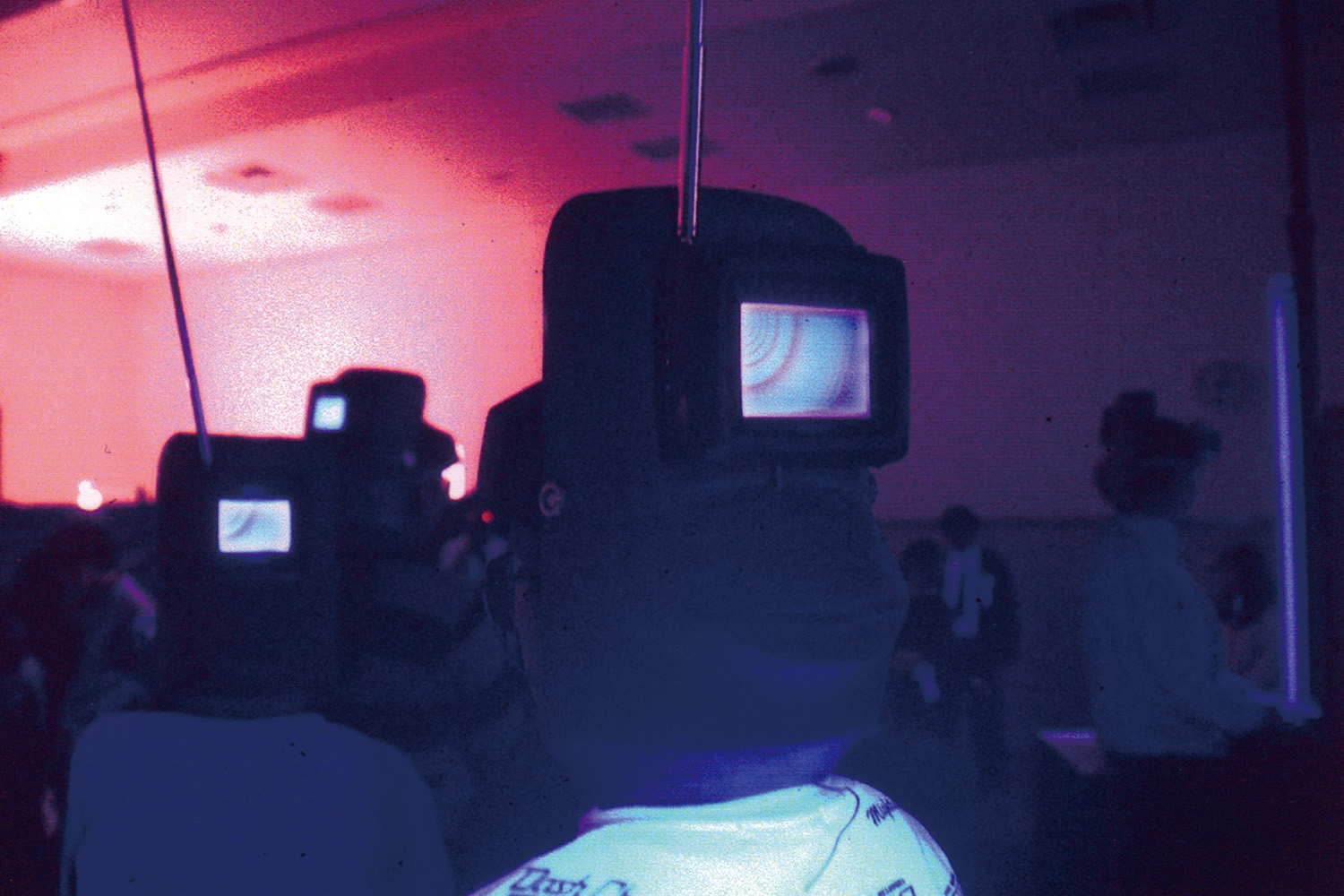

PBCが後に自身最大のイベントだったと語った(備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」)

PBCが後に自身最大のイベントだったと語った(備前アートイヴェント1991「風土・風水と資源」)

備前アートイヴェントって、日本の屋外型かつ動的なアートイベントの先駆け的なものでしょう?それまでにも屋外型のアートイベントは存在しましたが、よそで作られた作品を屋外に設置するという静的な形態でした。一方で備前アートイヴェントは、参加アーティストがこの場所に合わせた新作を発表していた。何もない場所に新しいものを作り上げ、そのために備前からも遠方からも人が集まり、何度も打ち合わせを積み重ねていく。大変な労力ですよ。三從さんはそれまでになかったすごいことを企画し、地域の人たちと一緒に実現していたんですねぇ。

わからなくていい、大事なのは「もろに体験してもらう」こと

当時備前の人たちにとって、備前アートイヴェントが難解だったのではないかって?よく言われましたが、三從さんと僕からすると、わかってもらいたいという感覚も、解説するつもりもなかったんですよ。一番大事なのは、「もろに体験してもらう」ことですから。

体験してもらった結果、「よくわからない」「妙なものを見た」という感想が残るだけでもいいんです。それがその人の人生で、いつかひょっと何かと繋がり、「あの時の体験は、そういうことやったんか」と意味を成す時が来たら、それは素敵なことですよね。同じ体験でもいろんな解釈が成り立つ、それもいいんです。いつかその人の人生において大事なものと繋がるかもしれない、それが一生来ないかもしれない。それがアートだと思っています。

アートじゃなくても、これまで体験したことで、最近になって「あれってこういうことだったんか」ということ、あるじゃない?そうやって思い出すことって、未来に繋がっていくと思うんです。疎外だらけの日常で、思い出すものがあるとすれば、それは現在、足りないものなんですよ。そして、その足りないものの先に、自分の向かうべき姿があるはずなんです。だって、生きていて何の不自由もなかったら、昔のことなんて、思い出さんじゃないの。

今の自分にとって何か欠けたものが、長い時間をかけて自分の中に繰り返し現れるようになる。それは後ろ向きじゃないんですよ。どうあらねばならないかという未来を指し示していますから。アートってそういう機能も持っているんじゃあないかな。だから、その瞬間にわかる・わからないということは大事じゃないんです。「こんな体験をした」それこそが大事なんです。

作品を発表したからって何かが変わるなんて思わない

僕は親父から、自分がやっていることに理解を示す人も千人、そうじゃない人も千人いると言われて育ちました。今周りから理解されないと思うことがあっても、それは自分の周りにたまたまそういう人たちがいるだけ。だから、孤立しても何ともないって気持ちでずっと生きてきました。

当時の岡山市からみたら、備前は田舎ですよ。岡山市内で備前アートイヴェントのチラシを配っていたら、「お前ようこんなことやるなぁ」ってよく言われました。本当にね。「よっぽど物好きだから備前まで行ってやりよって」とか。その時、悔しいとか、わかってほしいとか、そういう感情はなかったです。思っていたのは「そんなもんか」、くらいかな。そういう反応が当たり前だと思っていました。

そのずっと前、地方でライブハウスという概念すらなかった1974年に僕が始めたライブハウスPEPPERLANDだって、設立前に相談した人みんなから「夢みたいなこと言うな」「やっていけるわけない」って言われましたし。備前アートイヴェント当時の周りの反応と、よう似とるわねぇ。

自分が信じたことをやったり、作品を発表したからって何かが変わる、誰かが変わるなんて思っていないです。その時々に「今作らなきゃいけないもの」があるから、全力でやるだけ。自分の問題としてやらなくちゃいけないだけなんです。きっと、三從さんもそうだったんじゃないですかね。アーティストの根底には、誰しもこんな思いがあると思います。

三從さんと過ごした時間が、自分を拡張した

備前アートイヴェントは、三從さんというよき理解者と共に、その時自分が求める表現を追求できた、特別な場でした。具体的に一緒にやれるっていうのが、やっぱりすごく意味がありましたね。じゃなかったらソニックバズーカにしても、PBCのパフォーマンスにしてもありえなかったし。そういった「備前アートイヴェントでしかできなかったこと」がいくつもあります。それは僕だけじゃない、きっと他の参加アーティストも感じていたことです。

三從さんだったから、できたんですよね。こんなことやろうよ、って投げかけても、それに食い付いてきてくれなんだら、何も実現せんし。当時アートマネジメントができる希有な人でしたし、あらゆる領域やジャンルを横断して作っていく、フルクサス的なすごくいいものを持っている人でもありました。それらがずっと失われることなく彼女の中にあったから、備前アートイヴェントを11年も続けられたんじゃないかな。

三從さんが岡山・備前にいなかったら、僕の人生はきっと違っていました。感覚的に分かり合える人と過ごした備前アートイヴェント、ここに関わった10年ほどは、自分を拡張する共同作業をさせてもらったような感覚でした。自分にとって、三從さんと過ごした時間と体験は、宝物ですよ。

取材・執筆:小林繭子

写真・編集:南裕子

※記事の内容は、掲載時点のものです

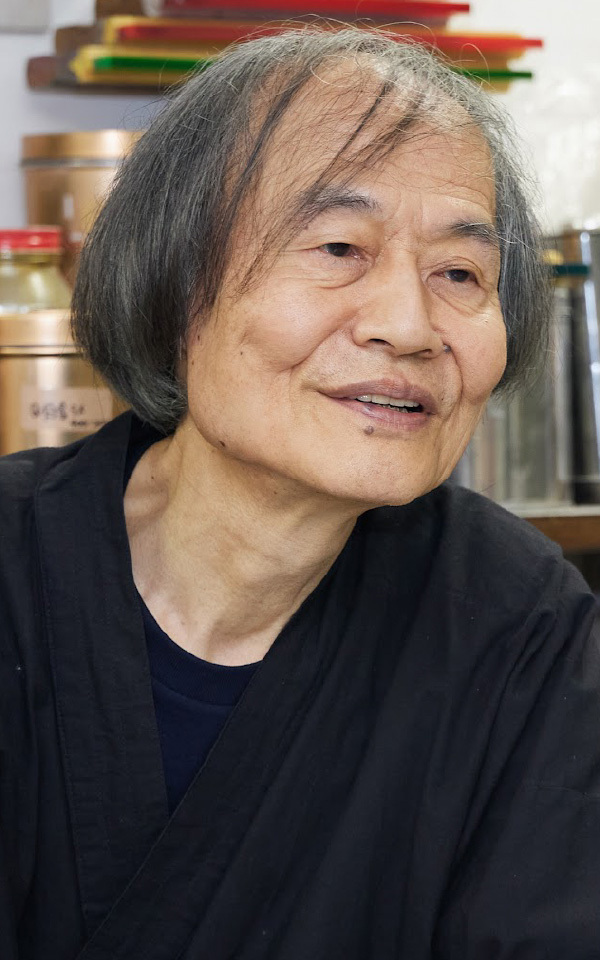

能勢伊勢雄/Iseo Nose

1947年岡山県生まれ。ライブハウス「PEPPERLAND」、「美学校 岡山校」主宰。写真家、前衛映像作家、音楽・美術評論家、美術展企画等。多岐にわたって文化芸術領域を横断し、日本各地でも活動している。松岡正剛氏の「遊」に70年代から参画。自身でも表現者が自由に参加して学び合う「岡山遊会」を主催し、500回以上続けている。「スペクタクル能勢伊勢雄 1968-2004」、「X-COLOR/グラフィティ in Japan」、「OPAM×能勢伊勢雄 シアター・イン・ミュージアム」ほか、企画・出品多数。2018年福武文化賞受賞。慶應義塾大学アート・センター収蔵作家。

PEPPERLAND

多様な表現の交錯する場として1974年に営業を開始した、日本で最も古いライブハウスの一つ。音楽のみならず、演劇やトークセッション、上映会など、さまざまな表現活動の交わる場として岡山のカルチャーシーンを牽引してきた。※写真提供:山本祐輔